文:Vitor Teixeira譯:余漢釗 這並不是一個新的議題,甚或不是一個創新的議題。這可說是內在相連的:教會與政治。宗教裡存在政治,以及政治混在宗教內,那是很難界定的。從歷史上來看,是很難分開各自的領域的。中世紀開始,兩者是互相連合起來。但其實從基督宗教萌芽的時候,最起碼自從君士坦丁米蘭敕令(313)已經存在。「凱撒的歸凱撒,天主的歸天主。」(谷12:13-17,瑪22:15-22,路20:20-26)這是耶穌的主意,也就是政教分離。但讓我們來看看十九和二十世紀及直至今天,人們對耶穌的教訓怎樣遵守。

教會的分裂、改革和分立

【教會的分裂、改革和分立】第七十四章:教會與科學(4)

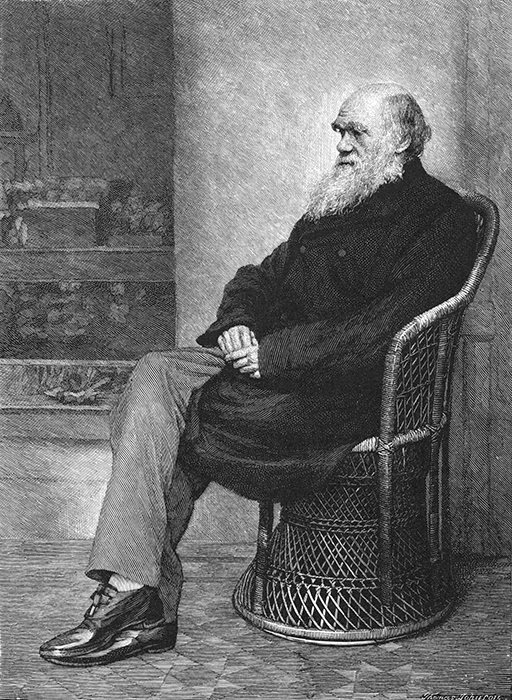

文:Vitor Teixeira譯:余漢釗 十九世紀中葉,人們開始認為,聖經的創世紀並沒有對宇宙及人類的起源作正確的描述。人們都認為,創世紀中描述並不是真確的、只是字面上的,更不是科學的、有根有據的,而只是比喻性的、象徵性的記敍,只可用於闡述,不能逐字逐句來解說。很多基督徒開始直覺到聖經是不能依書直說的了。他們亦體會到,創世紀裡有時兩段描述不盡相同的事實,是並非偶然的事。神學家們開始認真地思考天主創世的過程,那是需要認真地研究的。

【教會的分裂、改革和分立】第七十三章:教會與科學(3)

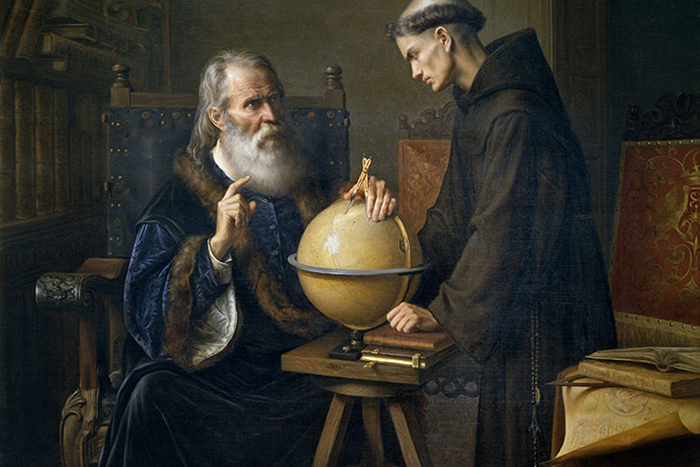

文:Vitor Teixeira譯:余漢釗 信仰是研究事物的起因及其現象,而科學則着重其中的過程。這說法並不是挑釁,反之是證明基督信仰與科學間的歷史關係。從教會的角度來看,首要是認識「為何」而不是「怎樣」。但對科學家們,如伽利略及其同期的學者,他們研究的是「怎樣」,然後是方式。教會尋找的是事物最後的意義。到了這分界線,對雙方來說,亦可能是最難的一點,就是科學與信仰分道揚鑣。

【教會的分裂、改革和分立】第七十二章:教會與科學(2)

文:Vitor Teixeira譯: 余漢釗 十七世紀是由基督信仰所操控的舊哲學系統瓦解的年代。亞里斯多德的體系是多年來的主要的哲學系統,以及科學的基礎。教會的學者在神哲學的領域上用的治學方法的是亞理斯多德的。但到了十七世紀,很多人開始質疑,亦即是對教會有了衝突。實證科學與神學亦即是教會之間的關係顯得非常緊張。實證科學開始取代神學成為了研究的標準。現代科學從這緊張關係中脫穎而出,不再是純理論性,而是建基於數學、準確、工具及經驗。

【教會的分裂、改革和分立】第七十一章:教會與科學(1)

文:Vitor Teixeira譯: 余漢釗 今天我們來談一談教會歷史及現實世界上最熱門的話題:信仰與科學。在這裡我們所說的科學並不是狹義的科學,如自然科學、物理或化學等,而是廣義的科學,亦即是亞里士多德(Aristotle)或是後來的聖多瑪斯.阿奎納(St Thomas Aquinas)所定義的科學。「希臘三哲人」之一的亞里士多德說,科學是根據推理而得到的準確,以及顯而易見的學識;而道明會的聖人聖多瑪斯則說,科學是從根源得出的學問。因此,科學是包含了所有的大學學科。任何宗教——如天主教會——都認定自己是教理及教學的權威。我們將在這環境下,討論教會與科學這一話題。

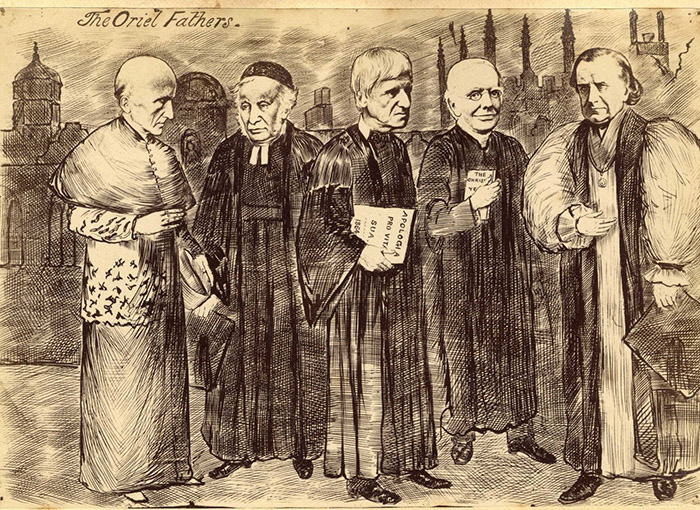

【教會的分裂、改革和分立】第七十章:牛津運動

文:Vitor Teixeira譯: 余漢釗 這是一個回歸天主教會,或是聖公會自我革新,又還是天主教在英國地區的革新運動呢?這運動引起了很多問題,在個別情況下拉近了聖公會與天主教會間的距離,那可能是雙方面接觸的第一塊里程碑,我們可以說對兩方面都很重要,但毫無疑問那是在教會困難的時間注入了生命力和吸引力。「牛津運動」是聖公會的思想家研究基督教的起源,而他們中的大部份在1833年至1845年期間皈依了天主教。他們之中最著名的是聖若望亨利紐曼(John Henry Newman,1801-1890),他於1845年皈依天主教並於1879年晉升樞機。