文:梁展熙

甲年耶穌受洗節

《依撒意亞先知書》第四十至五十五章又被稱為「安慰之書」(Book fo Consolation)。當中,天主向祂的子民宣告,流徙之期業已屆滿,他們的拯救近了。他們離開巴比倫途經曠野回到應許之地的旅程,就像是新的出谷事件(new exodus)一樣。

天主想祂子民得到的,並不僅僅是從異鄉中得救,重歸故土。祂更渴望的,就是透過祂的僕人奠定公義的基礎。在《依》四十至五十五章中,有四首「僕人之歌」(42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12)。今天讀經一所選的章節(42:1-4, 6-7),就包括了第一首的部分內容。這位天主的僕人將會成為「人民的盟約,萬民的光明」(42:6)。這位僕人將會被天主的神所充滿,並平安地在上主的道路上行走。他將打開盲人的雙眼,並為那些「住在黑暗中的人」帶來自由(7節)。儘管我們已無法肯定當時在先知心中這僕人是一種用來意指整個以色列的寫作手法還是指他自己,基督信仰傳統把耶穌的來臨和工作視為《依》中這位上主之僕的最終極實現。

在古近東地區,氣候是殘酷的,要有風和日麗的天氣,風調雨順以致農作物可以順利收成,靠的只有上蒼憐憫,因此,在較古以色列更遠古的時代,人們相信着有一個神明掌管着雨水。又由於當地下雨通常亦會風雷大作,因此這位雨神自然就是一位雷雨之神——巴耳。以色列民就是在這樣的文化背景下,同樣會認為他們的唯一真神——天主——同樣會掌管雷雨,會以類似陣仗臨現。這很可能就是聖詠第廿九篇——也就是今天的答唱詠——的成書背景。回到聖詠本身。聖詠作者在邀請群眾讚美上主之後,馬上落筆描寫上主在大自然中臨現時的奇觀。天主的聲音,就好像在地中海上升起的風暴一樣,有如「雷鳴」(詠29:3)。天主宏亮的聲音「折斷了黎巴嫰的香柏」(5節下),並能夠使眾山丘「像小牛一樣蹦跳」(6節下)。正如風暴東移橫掃「卡德士曠野」的情況(8節下),天主的聲音能使大地咆哮。隨着風暴散去,以民感受到上主就是「永遠高坐為王」的那位(10節下),並以平安降福萬民。

大家若果有留意的話,以上兩段取自舊約的禮儀選讀都聚焦於上主救恩的普世性,換言之,並不只是猶太人才能夠承受天主的國。這思想在今天的讀經二中最為突出。按《宗徒大事錄》第十章所載,科爾乃略請求皈依基督信仰,成為基督徒,天主便派遣伯多祿前往科爾乃略的家。起初,伯多祿對於要接觸非猶太人一事有所猶豫。後來,天主讓他得看神視,並從而明白到天主並不是偏心的(參宗10:34b),所有在天主之道上行走的——即追求活出真、善、美的生活——的人都蒙上主悅納。

文中伯多祿向科爾乃略所說的宣講辭,可算是早期基督徒有關耶穌宣講的核心。伯多祿宣告,天主以聖神和德能派遣了的耶穌(參38節上)。在耶穌受洗後,祂巡行各處,施恩行善,治好人們(參38節下)。【以下讀經從略】有些人反對祂,祂因而被釘死在十架之上。然而,死亡並不能打敗耶穌,相反,在「第三天,天主使祂復活了」(40節)。隨後,耶穌向伯多祿及所有「天主所揀選的見證人」(41節)顯現,去為祂的受難、死亡和復活作見證。就在伯多祿向科爾乃略宣講的同時,聖神降在他,他接着便和他的整個家庭一起受洗。

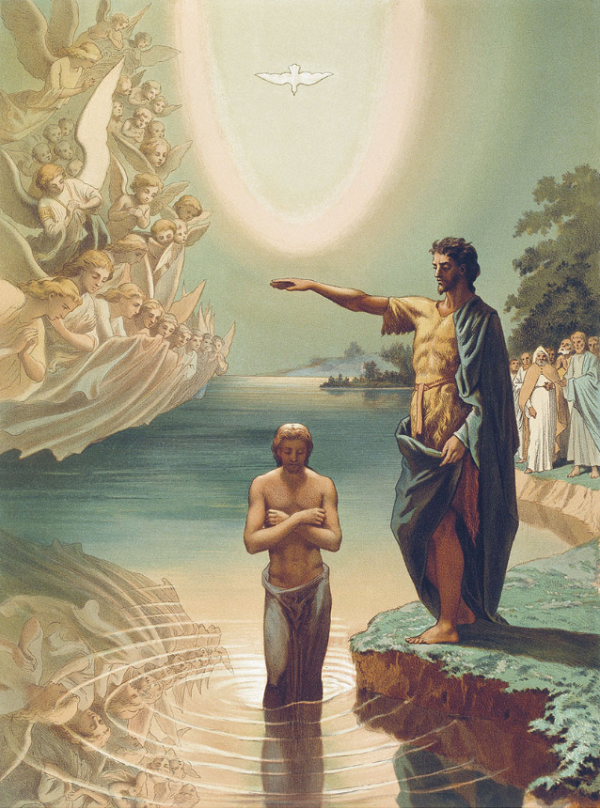

從伯多祿這篇宣講可見,對早期基督徒來說,耶穌的洗禮是祂整個傳教使命的開始。可以講,祂的洗禮就是祂正式向人世間顯示天主的臨在。先談談洗禮。「洗禮」,又有稱「浸禮」,外文「baptism」,來自希臘語動詞「baptizō」,意思是:把一個人沉沒於水中。在古時猶太人的宗教習俗裏,「洗禮」只用於外邦人皈依進入猶太教的儀式。至於猶太人自己,由於他們一出生就已是天主子民的一份子,因而已得到天主的救恩。因此,他們並不認為自己有洗禮的必要。直到若翰有關皈依及赦罪的宣講,才有一些猶太人忽然意識到他們是需要天主的(換言之,他們中的一些人明白到天主的救恩並非理所當然)。當然,耶穌自己是沒有罪的,所以祂並不需要受洗;相反,是若翰需要耶穌來到人間所賜予的救恩。然而,耶穌透過讓自己受洗,祂讓自己與那些要受祂拯救的人站在一起。

天上的那道聲音說:「這是我的愛子,我所喜悅的」,是來自舊約中的兩處。首先是取自登基聖詠的「你是我的兒子,我今天生了你」(詠2:7),以及收在今天讀經一的「請看,我扶持的僕人,我心靈喜愛的所選者!」(依42:1)。由這角度看,耶穌的受洗也可算是祂的登基之時。只不過,祂的御座就是祂的十字架!

Follow

Follow