文:梁展熙

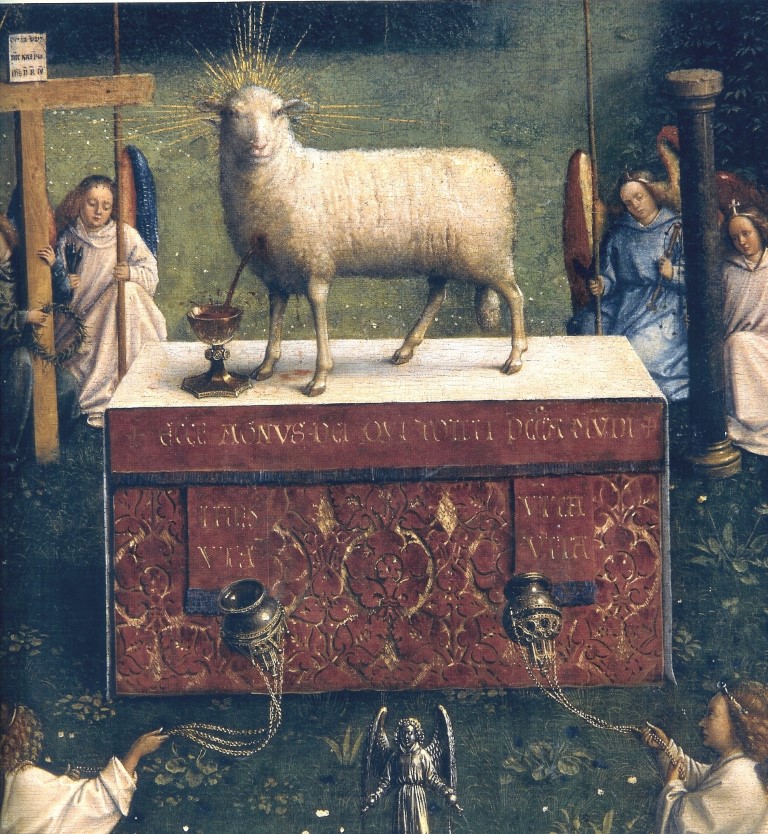

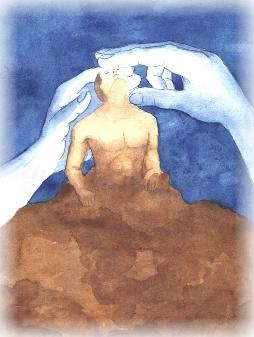

在《創世紀》第二章中世界上第一個人受造的過程,相信大家都耳熟能詳。用我的翻譯來說:「上主天主用泥地中的灰土塑造形成了人」。構成人([hā]ʾādām)的形體(form, shape)的,是「泥地中的灰土」(the dust of the ʾădāmâ [= 可耕作的土地、泥土])。不過,大家也許沒有留意到的是,《創.二》的創世次序與《創.一》不同。在《創.一》,人是物質界中最後受造的;但在《創.二》,人是最先受造的。

當然,誠如大家所知,根據《創.二》,人與其他生物之間,是有着一個絕對的區別。雖然樹木也是從「可耕作的土地、泥土」生長出來的(見9節),各種野獸和飛鳥也是天主用「可耕作的土地、泥土」塑造而形成的(見19節),但上主天主在造人時有多一個獨特的動作是祂在創造其他生物時所沒有的。在祂塑成了人之後,祂馬上向着他的鼻孔吹了一口「生命的氣息」(nišmat ḥayyîm = the breath of life)。

大家也許意想不到的是,人的存在,除了身軀肉體和天主的靈氣之外,即使是在樂園中,也還有工作,或更好說,勞動。事實上,在《創.二》的創世故事一開始時,旁述便開宗明義地說了:「在上主天主創造天地時,地上還沒有灌木,田間也沒有生出蔬菜,因為上主天主還沒有使雨降在地上,也沒有人耕種土地」(創2:4b-5)。很明顯,在上主天主尚未正式開始造人之前,便已有了要他勞動耕作的念頭。事實上也是如此。在上主天主造了人,使土地生出果樹,並有河水灌溉樂園之後,祂便「將人安置在伊甸的樂園內,叫他耕種,看守[樂]園」(創2:15)。這裡《思高》譯的「耕種」,原文是動詞「ʿ-b-d」,由此衍生的名詞包括「ʿeḇed」=奴隸、僕人(slave, servant)。儘管這裡的「服侍」的確可以理解為較正面的「看顧」【粵=睇住,如:睇住間鋪,即『看鋪』】,但很明顯,在人受造後的一剎,即使是在樂園之中,也要馬上開始勞動工作。

大家也許馬上便會疑惑:「這樂園不是個樂園嗎?要勞動的話,還怎算是個樂園呢!」。這問題的答案,我們也許可以從《創.二至三》後來故事的發展推演回來。當人和他的女人漠視上主天主的禁令,吃了知善惡樹的果子之後,上主天主對(男)人的懲罰:「你一生日日勞苦才能得到吃食。地要給你生出荊棘和蒺蔾,你要吃田間的蔬菜;你必須汗流滿面,才有飯吃」(創3:17c-19a)。簡單來說,在出離樂園之後,人儘管為田地做牛做馬,大地也不見得鐵定會/能夠為人產生與勞動相稱的收成。有時候,人犂了地,撒了種,施了肥,大地的確有所出產,但人的不少付出卻同樣使雜草等在其中生長,甚至與農作物爭奪泥土中養份。簡單說,在樂園之外勞動的痛苦凄涼慘狀,大家故固然早有體會,我也可借用上世紀後期一首相當出名的粵語流行曲歌詞來說明:「邊有半斤八両咁理想!」相反,樂園中的土地,只要人肯耕作,便會有收穫,而且完全是「一分耕耘一分收穫」,你付出100%,就收足100%,「半斤足八両!」。這才是樂園之所以「樂」的原因。工作本身是使人快樂——或更好說,滿足——的,但在此世做事,往往事難如願,心總有違,而且很多時候,無論我們如何努力,怎麼絞盡腦汁,較好的已經是事倍功半;有時更會一切徒勞無功,付諸流水;有時甚至更會被人搶去功勞和收穫,更要為別人孭鑊。凡此種種唏噓,才是使勞動、工作變成負面苦差事的真正因由,也正正是人在樂園中失去了的事物之一。

當然,人生活,除了身軀肉體、一口靈氣,以及工作使命之外,根據《創.二》,還有多一項。就讓我們在下週繼續詳談。

Follow

Follow