專訪澳門中西哲學學會會長袁浩俊

「哲學是以一個嚴謹的方式去認識天主」

澳門中西哲學學會上週二(15日)假崗頂聖若瑟修院圖書館舉辦該會首次活動——「品味澳門的存在主義」哲學沙龍活動。這個學會剛剛在本年一月才成立,由五個修讀哲學的學生無意中才成立,其中的會長更是一名教友。《號角報》邀請該會會長分享成立這個學會的經過與背景,以及他對哲學的看法。

我們剛剛得知,澳門中西哲學學會剛剛在本年一月成立,其實這個學會是關於甚麼的呢?可以說說多一點這個學會的背景嗎?

凝聚中西思想精華,促進多元文化的深度交流,推動哲學思維的普及與應用。為澳門「以中華文化為主流,多元文化共存的交流合作基地」的建設作出貢獻。並期望指着兩個方面發展:一、將哲學普及化,讓在讀的大學和中學的學生都有機會接觸哲學。也讓在社會中打拼的人,在哲學上找到解答疑問的方法。二、鼓勵澳門哲學學術的發展,希望本學會能鼓勵大家修讀哲學,鑽研學問。因為這種鑽研的精神是在越來越少,網路和說話中,攝取所謂「知識」的途徑太氾濫。所以這個方向也是希望鼓勵一些有語言能力和決心的人,踏入校園,做學問。至少我們讓人知道,讀書不只求工作,讀書的目的遠在於工作,而學哲學的人也不等於不知從事哪個行業。文史哲的知識是給予一個人判斷問題,解決問題的思考能力。社會科學等其他人文學科的知識可能會在行業打拼下學到,但一個人的內涵是離不開文字的滋養。

這個學會的創立人除您以外,還有其他人嗎?學會是在聖若瑟大學的架構嗎?還是完全出於自己個人的呢?

創會一共有五人,只有我是教友,但我們全部都在聖若瑟大學修讀哲學碩士。這個學會與聖若瑟大學沒有任何關係,所以並不在聖大的架構內;因為成立學會完全出於我們五個人的個人興趣與目標,只是巧合地我們五名聖大哲學系舊生聚在一起而已。

為何您們會成立這個學會?

在哲學的學習上,遇到一群好同學。差不多每個月,大家三五知己都會出來吃飯、喝飲品,一同談笑哲學上的問題。或者有時只是一些閒雜、瑣琗事,但也能從中談到哲學、引起哲學性的思考。

有一次,其中一位同學突然建議,不如我們讓更多人參與這樣輕鬆的聚會,在閒暇的時間裏,談談生命,思考一下各種問題。所以這個學會最初、最原始的目的,就是這麼簡單:聚在一起,杯酒言歡。這個學會就是基於這個簡單的開始,我們幾位同學便登記並成立了這個學會。

我們五個哲學同學的初心,就是期望這個學會能夠讓在澳門的人,都能品嚐哲學的滋味,知道哲學本身是複雜,但也能易懂。亦想鼓勵更多人嘗試修讀哲學,因為這門學科很需要一個系統去認識,否則在思想上,是一件很危險的事。

作為一位天主教教友,清楚知道,神父們的培育離不開哲學。不論它(哲學)是不是或願不願意作「神學的婢女」,至少它確實是人能認清自己作為人的存在。簡單地問你一個問題「你是否知道你是誰?」當我們發問時,定會看到理性不能解答的地方;看到人和世界的有限。那麼,我既然有限,那麼誰是這些有限的開始呢?

您們何時開始萌生這個辦學會的念頭?

其實都只是去年夏天的聚會才提起,我們都十分希望將哲學與生活能夠合而為一。

您剛剛提到,因為澳門是中西文化交匯之地,而學會亦希望能以中西哲學作為中西文化交流的其中一個渠道;那中方哲學與西方哲學之間有沒有衝突呢?

我自己並沒有鑽研中國哲學,但與我一起創立學會的朋友則有研讀。不過,以我的個人立場來看,我認為兩者並無衝突,因為哲學談到一些生命、倫理、知識、判斷等問題,中國也有其方式,但不是用傳統上的哲學方式,即:希臘哲學,再到中世紀天主教沿用下來那種的哲學方式(Scholastic),再到歐洲……那一種的哲學方式是很講求邏輯性、結構的緊密、如何地推論,至少在中國古代的哲學,沒有這種的元素。就如中國古代並沒有「邏輯」這一詞,這詞是翻譯過來的。但這不是說中國古代哲學沒有邏輯,一定是有的,只是不同的概念與方式去表述事情。因此,若要將中方哲學與西方哲學來作比較,「結構」與「表述」是完全不相同的,但在一些「對比哲學」的研究中,發現原來中方哲學與西方哲學的思想十分相似的。

您認為哲學對我們每一個人有何用?為何要將哲學思想普及化?

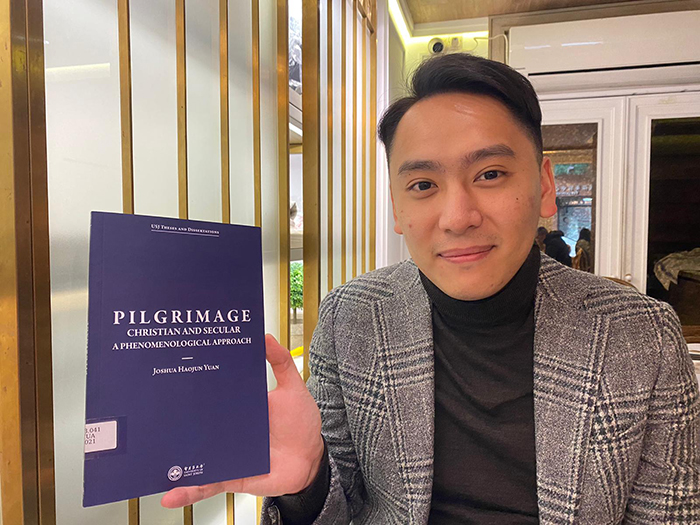

從我自己這個例子來說,我讀哲學的原因是因為朝聖。我很喜歡朝聖。當年我到以色列聖地朝聖,我希望能成為一名朝聖導遊,要成為導遊,必然地要學習許多的知識。期間,我跟着一位方濟會神父學習,學習到許多有關聖地知識,當中包括:聖經的詮釋,考古,歷史,猶太人的習俗等等關於這片土地的知識。將這些知識整合下來,為我們教友的信仰來說有何反省,並把這一切牢牢記下。

但是我發現,我只能單方面吸收,自己完全無法、沒有能力主動地去尋求這些知識。我也發覺我沒有一個方法,能在書本裡反省和組織這些由許多範疇的資訊所形成的知識。哲學給了我這個「工具」。在哲學上,「知識」是一個十分嚴謹的詞語。例如:在現時資訊發達的社會中,我們都需要知道,「知識」是一件很「獨家」(exclusive)的東西。你可能會說,網上也可以汲取新的知識,但單憑看看YouTube、Google搜尋一下的,頂多只能叫資料(information)。

所以,當我回到澳門,堂區司鐸袁偉明神父很鼓勵我去尋找自己的夢想,並回應天主的召叫。加上諮詢身邊的朋友,我最後就選擇了哲學。因為朝聖,我才選讀了哲學。我的碩士論文就用了一個哲學方法去理解基督徒的朝聖。

作為一名教友,哲學是能把信仰越看越明。當我作為一名傳道員,在教導慕道者時,預備內容的時候也會自問:這一種表達方式是否全乎邏輯?要怎樣地以一個最簡單的方式,去將這個道理呈現給未認識天主的聽眾呢?哲學是給予類似這樣的思考模式,如何將一個問題,一段有限的時間內講述一個論點,然後再慢慢地剖釋再剖釋。哲學也能給予一個能力,去理解宗教上的各種知識。

哲學在您的信仰路上有一定的幫助;您認為每名教友都需要學習哲學嗎?哲學能幫助教友理解我們的信仰嗎?

我們學校一位教授,他用非常科學和理性分析,去證明「天主確實存在」這個論點。為教友是否必要去到這個程度,是不必要的,因為我們有信德的那一部分。若單純地哲學能回應所有的一切,這份信仰也沒有意思,只會淪為某一個學習的科目而已。不過哲學能有一定的幫助去更加理解我們的信仰、認識我們的教會,以及我們相信的對象。

但特別在哪方面的幫助呢?

去了解我們所相信的,是從何而來。我不敢說哲學能幫助你認識天主,因為我深信,認識天主需要靠一個人的祈禱生活與祈禱的質素,以及這個人與天主的關係,並不是單靠學習某些科目便能認識天主,但哲學能有助去辨明一些基礎的信理。例如:甚麼是「位格」?如何相信三位一體的天主?「位格」這一詞是從何而來呢?教會的倫理道德又是從何而來的呢?哲學能有助一個人去辨明這些類別的知識。

猶記得我博士的指導教授曾對我說:「不是每一個人都要讀一個學位,才能認識天主,但天主給予每一個人不同的恩寵。肯定地,在早兩年的碩士課程中,天主給予你這份恩寵,並希望你以一個嚴謹的方式去呈現天主的道理。」我相信他的答案也能回應你這個問題。

哲學可以是一個非常抽象的學科,當中有許多詞語也十分難理解。您們未來用怎樣的方式去向公眾呈現哲學呢?

其實以中文去學習哲學是更加難的,故此,我們希望未來會以中文及英文一起去辦未來的活動;或再準確一點:英文為先,中文為副;以英語來研讀一些文本,再以中文來溝通及詮釋。然後便是以輕鬆的方式去呈現,不論是電影、閱讀、藝術作品(畫作)等等,希望以這些作品的分享及交流,去探討一些哲學最基本的概念。另一方面,我們也希望能選擇一些書本來修讀,然後再作分享與交流,但這將會是比較困難。

Follow

Follow