文:Vitor Teixeira

譯: 余漢釗

我們對新的時代可以形容為革命與復興的年代。時間的步伐加快了,而我們必須努力追隨,否則便跟不上了。以上說的是十九世紀的開始——工業革命、自由革命、美洲獨立革命和皇權的沒落——一切都在改變,而且改變得甚快。自由和政治革命在在動搖舊政權的基石,把它摧毀。極權主義、皇帝的獨權、階級的特權及教會享有的文化、社會上的優勢……所有這些舊制度的專利,逐漸地由全新而更平均的,且通過普選而得來的所取代。現在我們來到了新舊對抗年代的初期。衝突頻頻發生,甚至是悲劇性的事件。對教會來說,改變是無可避免及不可逆轉的了。

這些改變的其中之一的特徵是反神職運動,而這亦是隨着十八世紀的共濟會及光明會思潮而來的。這不單是一種現象,且是震撼性地擴散及充滿着暴力。光明會把神職人員批評為一群無知之徒,宣傳迷信,不接受異見,阻礙進步和任何改變。故此,自由派的理想是推行教育,而為了實行此事,便需要把它從神職人員手中奪回,以使他們不再能影響社會及文化。高舉「思想自由」這一法國革命的口號,以及教育言論和出版自由,就是這群反神職人員自由派的另一旗幟。教會成了自由派資產階級憎恨的總匯,而他們更是共濟會反神職的主要成員。那年代暢銷書之首就是反神職的書籍。

然後,另一反神職人員的高潮便是社會問題。工業革命產生了工人階級,農村人口湧入隨着工廠增加而形成的新市鎮,這階級人口逐漸壯大,而他們普遍認為教會在歷史上是資本家的夥伴,同時也是大地主、大壟斷者、舊富有貴族和城堡主人的盟友,是壓迫工人階級的幫兇及反對平等自由的人。教會是舊制度的文化之本,是它的理據也是它的影子。因此,反神職主義能深入民間,是在民間獲得極大的支持,特別是那些信奉無政府主義人士。

宗教復興

不過這次社會反神職運動卻比以前知識分子所發起的更容易地被瓦解。教會今次在社會工作的立場上採取了改變的工作態度,積極地與各種社運組織聯絡,穿上工人們的服裝,與他們共渡時艱,在他們受痛苦的時候給予安慰,讓他們感受到基督的愛,這才是面對社會艱難時期的強心劑。社會問題,特別是自從1848年開始,成為了教會的一項重點工作,以及其不斷的現代化(Aggiornamento)的指標。而事實上,與知識分子或是受過高深教育人士之間的對話是比較困難的,他們對回應粗暴及極端的反神職運動的對話是滴水不交流的。

因此,與這教會在新時代重新定位的同時,出現了一革新運動,其特點是以純宗教觀點去對抗社會上的宗教冷漠、主教權威的沒落和在很多地區的教會組織的失敗。而最重要的是,它針對俗世和自由社會在反神職方面所佔有的優勢,就算對方是強勢和法律容許,很多時教會的努力是受束縛及受到限制。那時候是教會的動盪時代(Years of Lead)。

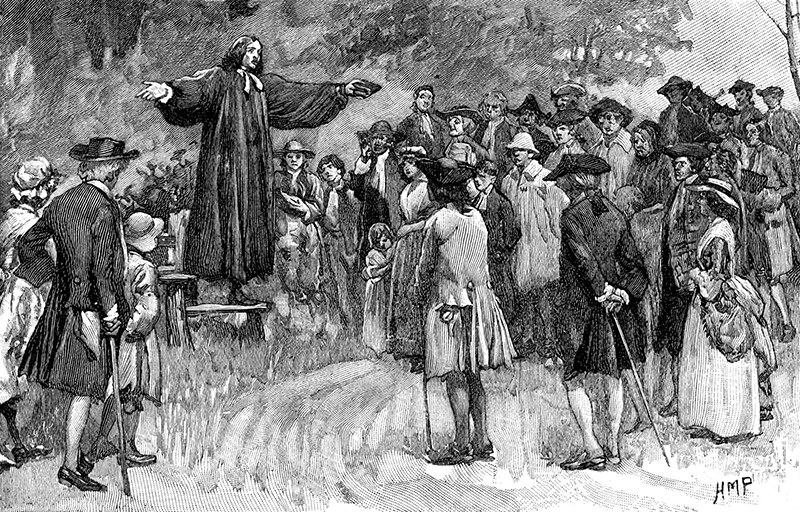

十九世紀來了一個宗教覺醒,以對抗自由派的實用、社會及文化的影響,以及隨着這浪潮而來的光明會,其影響之廣至今猶在。但這宗教運動或復興是有點保守及傳統,洋溢着中世紀的教會色彩,相信自由派革命的產生把教會邊緣化、把宗教原則取消及遺忘的結果,而非教會本身的失誤。一如擁護該復興運動的法國作家夏多布里昂(François-René de Chateaubriand,1768-1848)於1816年時說過,皇權與復興的社會一定要是信教的,否則甚麼也不是。這是要求回歸到初期教會的呼籲。

復興派把自由主義與叛亂、顛覆及鬥爭連結成一起,所有新思維及自由都被否定。神職界和教會都被認定成復興派,因為他們所接受的教育是這個模式的,且分享着同一的思想及文化。他們的觀點接近復興主義多於自由主義,因為後者主要是道德敗壞及反宗教的,或至少是反神職的。不過,由於舊制度己被推翻及死亡,故復興主義不能夠認同舊制度,因為此舉只會自找失敗。自我更新及現代化而不失本質,必須加強對話及創造新思維。但這做法如果不是沒有可能,便是非常困難。

自由派人士想把世界不再受到教會的影響,因為他們認為教會太過分的影響反而對社會有危害及變得極端。把教會連根拔起是當年自由派的口號。因此,怎樣才可與有這信念的人來對話?怎樣去跟那些滿腦子只想通過世俗化及無教會來進行現代化的人士去達成協議呢?自由派人士不是說沒有神才會有進步的嗎?教會及神職界,以及政府及其機構間的衝突,成了每天都會發生的事情。

教會已成了不合時宜的事物,不再配合新時代,因為它的形式及工作仍然是維持在舊基督宗教及封建的思維上面。那是必須改革到一種新的切合政治、社會、謹慎及公開暨多元的文化的新思想方面去。

Follow

Follow