文:梁展熙

甲年常年期第二十主日

無論在人的生存,抑或在自我身份建立,還是為了建立團體或社群身份的認同,人都無可避免地要劃分你我,或者說得準確點,是要為了何為「我者」(俗:自己人)和「他者」(俗:外人)作一個定義。對於猶太——基督信仰團體來說,這就成了「天主子民」(猶太人/教友)與「非天主子民」(外邦人/外教人)之間的問題。而這也正正是今天四篇讀經(包括答唱詠)要處理的主題。

在看讀經一之前,讓我們先讀《天主教教理》中的一句話:「當罪惡破壞人與神,以及人與人之間共融的那一刻,天主便開始聚集祂的子民」(761段)。某程度上,這句話呼應着今天讀經一(依56:1, 6-7)的歷史背景。這選段屬於《依撒意亞先知書》的第三部分(56-66章),這部分《依.三》作者是針對大約在主前537年之後,業已從在巴比倫的流亡回到應許之地的以色列遺民所說的話。這個由遺民構成的社群正在想方設法復興故土、重建聖殿。在先知尚在巴比倫流亡時所寫的部分的基礎上,這部分的《依》一開始就強調遵行對的事與公平的事的重要性。對《依.三》來說,有道德的生活是上主向其啟示出得救之路的前提。

當時,對於這群剛從異地流亡回來的以色列遺民來說,是否接受並容納異邦人在自己民族之中生活是一大問題。一些以民尊崇排外,認為『純正的』血統甚至『完全沒有任何外部文化污染的』朝拜是至關重要的。另一些人,包括《依.三》的作者,則相信天主的包容的。即使是外邦人,只要他們願意與上主建立關係,守安息日為聖日,遵行西乃盟約的要求,並相信上主在這盟約所有的許諾,那麼上主便會願意邀請他們登上祂的聖山,進入祂的聖殿——也就是那座「萬民祈禱之所」(依56:7;見:讀經一結尾)。無論是天主本尊,還是祂所帶來的救恩,都是包容一切人的。

天主不單希望得救的人無分任何背景,更樂見他們和平共處,組成同一群體。就這一點,梵蒂岡第二屆大公會議的教導是十分清晰的:「在各時代各民族中,所有敬畏天主履行正義的人,都為天主所悅納(參閱:宗10:35)。可是天主的聖意不是讓人們彼此毫無聯繫,個別地得到聖化與救援,而要他們組成一個民族,在真理中認識祂、虔誠地事奉祂」(《萬民的光:論教會教義》憲章,9)。

這個十字式的內心向度(橫向上主、縱向鄰人)的心懷,必須體現在我們的祈禱生活之中。今天的答唱詠(詠67:2-3, [4], 5, 6, 8)正是最好的榜樣。以聖詠第六七篇作禱辭的猶太人禮儀會眾,向上主祈求福佑,但他們並不只是為猶太人祈禱,也為普世萬民祈禱。他們祈求上主把慈光映照在他們面上,好讓他們自己以及列國萬邦都能知道上主,並讚美祂。雖然上主的美善與救恩率先啟示給了猶太人,但他們也向天主祈求,願普世能夠藉着他們而知道,上主引導萬有、統治萬有、福佑萬有。

至於讀經二(羅11:13-15, 29-32),由於保祿面對的是截然不同的情況,他的切入點也不一樣。在《致羅馬人書》的這部分,他一直在為一個問題而掙扎:為甚麼他的絕大部分同胞都不接受耶穌基督的福音呢?在這問題上,保祿較為樂觀。他視猶太人對福音的拒絕為外邦人能夠與天主和好的方式。他進而推論,假若就連猶太人的拒絕也能帶來好的結果(=外邦人接受福音),那麼,猶太人接納福音的話,豈不是能夠得到那天主自永久就預定了的生命!

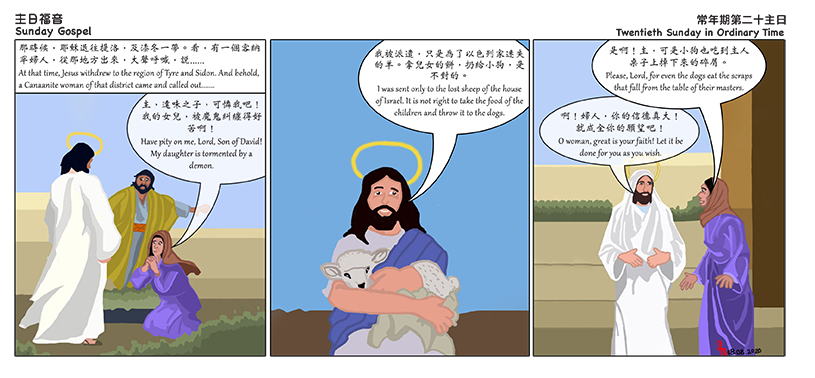

在天主的救恩面前,外邦人與猶太人之間的關係,今天的福音選讀——〈耶穌治好了被附魔的客納罕婦人的女兒〉(瑪15:21-28)——作了深刻的描寫。這次打破界限的結果,讓我們能夠更深入地了解天主的本質以及耶穌的地上傳教事業。首先,耶穌進入了外邦人的地區(提洛和漆冬)。然後,來了一位客納罕婦人(當年以色列民就是從客納罕人手中把應許之地奪過來居住的),她請求這位猶太人耶穌去治好她那個受病魔所纏的女兒。按古時的準則來判斷,耶穌和這位客納罕婦人的行動都是不可接受的。然而,透過對話以及後來的互動,他們二人、門徒們和後來《瑪》成書的基督徒團體以及《瑪》世世代代的讀者,都有了一次很寶貴的經驗。剛開始時,耶穌所表現出來的,是猶太人固有的心態,天主的救恩只是為猶太人的,因此祂的傳教事業也只針對猶太人而已。祂甚至間接地把這位客納罕婦人稱為「狗」。老實說,無論我們如何想方設法地詮釋或解讀,稱任何人為「狗」都很難是件正面的事。出人意表的是,這樣的態度也阻擋不了這位愛女心切的外邦人母親。她回答道:「不過小狗也可吃到從主人桌上掉下來的碎屑呢!」。這代表着,她的信德也是超出了耶穌的預期。因此,祂也馬上使她的女兒康復。的確,不分種族,不論出生地,世上所有的人都是天主的兒女。

Follow

Follow