文 : Marco Carvalho

譯:何紹玲

如果我沒記錯,這中心要處理的個案,大多與家庭暴力有關。

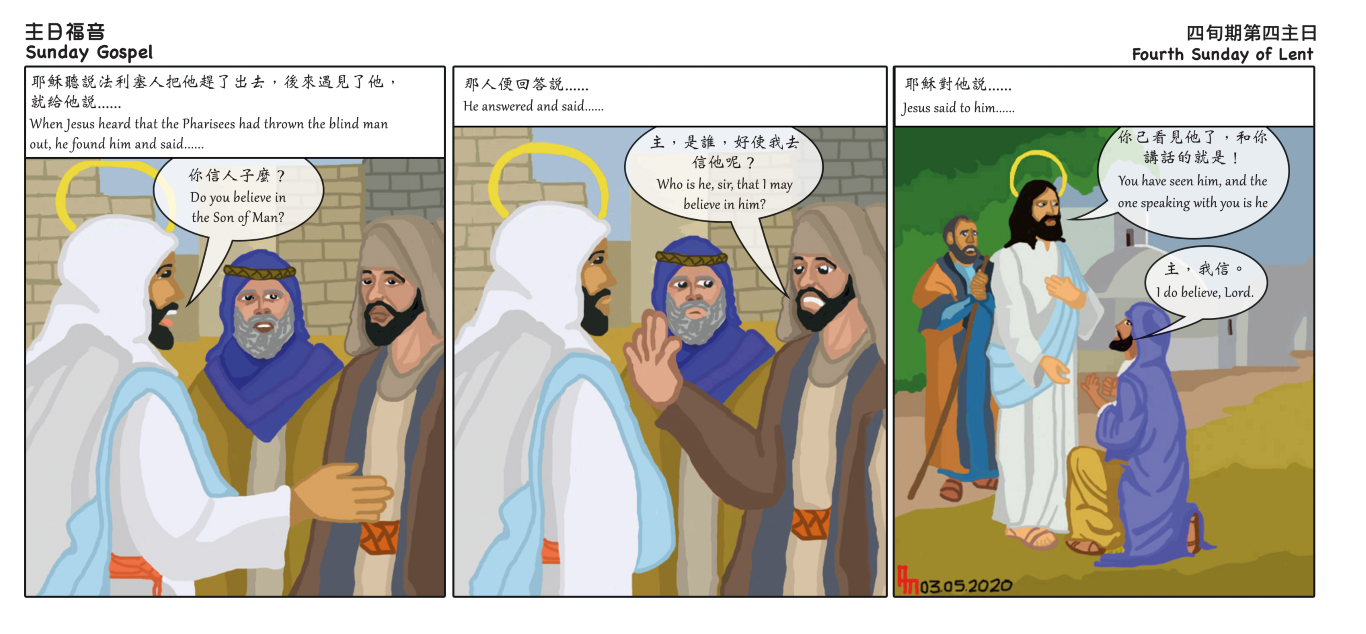

沒錯!絕大多數案例也是涉及家暴的。接着,我們成功爭取通過這項法案,這是眾所周知的。我對很多人說過,這次成事,該歸功於這裏的葡文記者,對葡語,我們衷心感謝,這是我心底話。他們為了公正的事,會堅持到底。澳門人不會理會葡語新聞,但政府會。所有媒體及政府的立場是:「如要作出控訴,應由女方提出,這是她們自己的人權。」但我們説:「對不起!這是錯的。應否提出控訴並不是她們的人權,她們的人權是應受保護,不管暴力發生在什麼地方……在街頭或是在家中。」我們終於獲得勝訴。

這次勝利意義重大,不斷有被虐待過的婦女大膽地站出來,也有不少向警方舉報的。既有法律支持,來尋求援助的婦女是否減少了?還是依然一樣?

這方面的數字沒有下降,理由是現在願意站出來的婦女愈來愈多;政府也應記一功,因為在部分公共汽車上,會看到為家庭暴力受害者設的熱線,提醒她們如遇到問題,可撥打的電話號碼。在過去,這簡直是匪夷所思,因官方的立場是:她們有權不投訴……這是什麼的道理啊!不管怎樣,我認為要[教育]警方是須假以時日的,雖然他們還是拖了一年才正式執行這法律。現在的情況好多了,起碼他們能分辨一個剛和丈夫吵架與一個嚴重暴力受害者之間的區別。

你認為澳門怎麼要花這樣長時間才肯定家庭暴力是社會滋擾?是文化問題?

我認為這並非只是澳門的問題,也可能是普遍性的。回顧當年……婦女當時的地位,她們當年要向丈夫交代和服從丈夫。這種態度不會因地方或文化而有所不同,我覺得很大程度澳門會繼續這方向。須知,人普遍的做法都是[杜門自守],並不是只會在澳門發生,是大勢所趨。

就女權而言,澳門是否有不足的地方?概觀澳門,你又認為該做些什麼來改善這看法呢?

我認為澳門在這方面已做得相當不錯,不久前,有人在一份報紙上說過,僱主在就業等等問題上,他們會傾向聘請男性,即使同時競爭的女性於教育水平是不分伯仲。不過,與其他地方相比,我認為澳門的情況亦算好;當然,在政府工作的男性仍比女性多。

在你而言,這問題仍有待改進?

對!但看來仍需要一段頗長的時間。我知道,瑞典政府有一政策,在每個行業,僱用員工時,男、女人數比率必須相若,就以教育為例,男、女人數必須保持平衡。這是瑞典政府的政策,但他們的觀點並不普遍,而我認為只可以在人口稀少的地方實行,如果人口稠密,礙於文化問題,難免仍較重視男性;但無論如何,我還是覺得澳門在這方面是做得不錯的,起碼沒歧視婦女。不過,當環顧眾大學的校長、各政府部門的領導人或不同工種的負責人等等……你肯定會感覺到依然有點不平衡。儘管如此,我不認為澳門婦女有被歧視的感覺,或許他們根本沒想過這個問題。一些支援女性的人,會希望把這問題公開,確保它能獲得社會的關注,否則……

接下來狄修女和善牧會將有什麼計劃呢?

領養小孩。說到領養,我不得不一提本地人的心態,他們會為領養感到羞恥、是一件應隱藏的事,領養是非常困難的。你不必是個心理學家才知道,人生最關鍵的時刻便是最初的三年,小孩子要在一個兒童之家裏長大是絕對錯誤的,不管這[家]有多好。然而,我們除了關注領養,我們更履行我們的口號:[每個孩子在家中成長的權利],這就是我們現在推廣的工作,而社會工作局也作出了一些改革,這都是好消息。接着,我們更會致力於小孩寄養。志同道合的有[希望之源協會]主席馬祖妮,她喜歡循序漸進去推行改革,她非常支持我們,因她相信不少兒童是被遺棄的,缺乏父母的照顧,沒有父母帶他們上街走動,父母回家只為了拿金錢,孩子們被迫在這種環境長大,這是錯的呀。在澳門,總不會找不到可做的事,這點很重要。領養手續如此困難,經驗令人極度痛苦,因要必須經過一連串的例行審查,申請的人從沒得到鼓勵。

澳門對你來說是一個挑戰?在澳門是否遇上前所未有的挑戰?

我不會形容為挑戰,在某程度,我認為它們都是機遇。我在香港的日子很開心。其實,我初到香港的時候,社會工作才剛起步,一切都新,甚具挑戰性和趣味性。當地政府和志願機搆一起攜手合作,因為大家都在學習,一切都是新的經驗,在那裏什麼也有所不同,他們的做法是英式的,英式是交由政府控制的。當我來到澳門,我真的要感謝天主,我會去見天主,我現朝向天堂,在那裏,我會不停向祂致謝,因祂給我機會做我在其他地方做不到的事情。首先,我能夠混合這裏不同類型的人,因為澳門是個彈丸之地。我們可收容孕婦;從開始,我們已收容懷孕少女:在剛過去的幾個月,我們也接收了兩名十五歲的。我們可以接收販毒受害者、因丈夫自殺而自己不想回到空屋的人。天主給了我們機會去做別人生命中的[小人物],但我們做的足以改變那人一生的故事……為此我非常感恩。

Follow

Follow