智者先諮詢再力行

文祖賢 著

何紹玲 譯

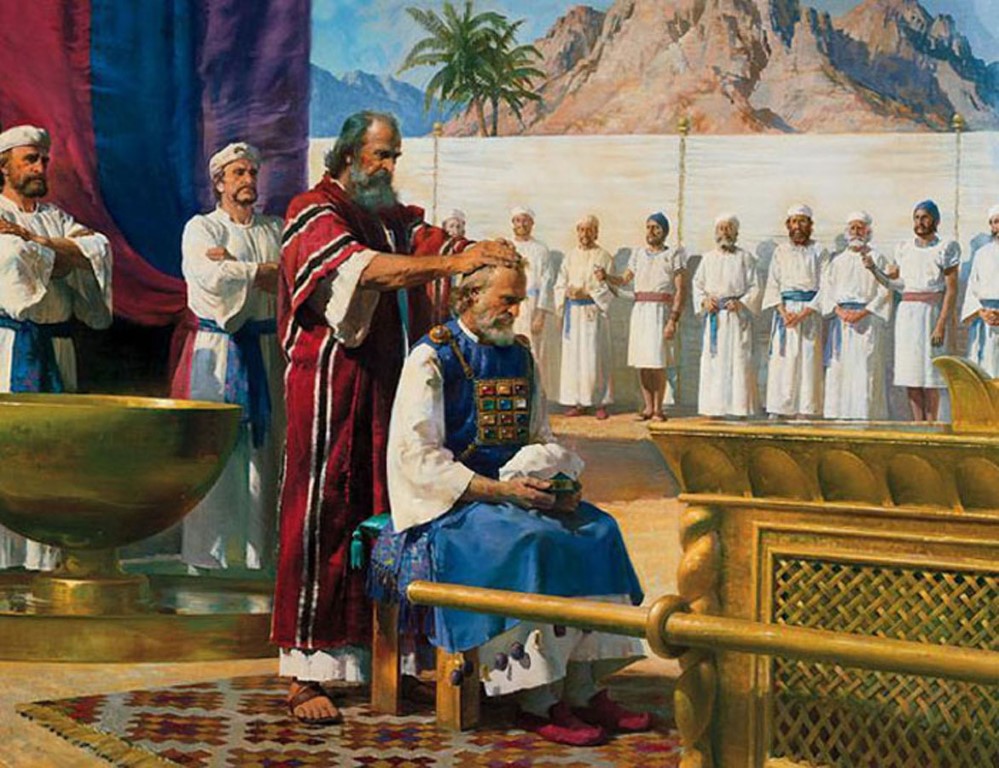

「有賢士從東方來到耶路撒冷, 說:『才誕生的猶太人君王在哪裏﹖我們在東方見到了衪的星,特來朝拜衪。』」(馬竇褔音2:1)

賢士知道將有大事發生,也明白自己並不是什麼「通天曉」。蘇格拉底有一名言:「真正的智慧是你明白自己是無知的。」所以賢士來朝也要問路,他們運用了智德。

什麼是智德? 智德是四樞德中的一項,(其他三項為義、勇、節)。意思是擁有良好的判斷力。《天主教教理》第1806項說:「智德是支配理性之實踐的德行,使它在任何環境中辨別甚麼是我們的真善,並簡選適當的方法使之實現。『明智的人,步步謹慎』 (箴14:15)。」我們的「真善」又是什麼呢?它便是永恒的快樂。也就是我們之前也提過,永恒的快樂便是「天堂」。

《天主教教理》更補充說:「智德被稱為諸德的舵手(auriga virtutum) :智德導引別的德行,為之指出規則和標準。智德直接引導良心的判斷。明智的人依照所作的判斷決定和處理他的言行舉止。因著智德,我們在個別的場合裡,無誤地運用倫理的原則,並在辨別當行的善和當避的惡時,克服遲疑不決。」

明智的人會不慌不忙,細看自己的選項,不憑感覺或直覺。要自由,智德是不可或缺的,之前我已說過,非理性的選擇可能是不智的選擇。但有自由的決定便是明智的決定時,智德更是至關重要。

第一步驟:發問。要明白自己做什麼,便要勤學好問。2007年3月21日,教宗本篤告訴來自德國蒂賓根大學(Tubingen University)的一神學系代表團說:「如要成為神學家又想服務大學,甚至要做衆所期望的服務人群的話,他更要再追問:我得來的答案是真的嗎?倘若是真的,又與我有關嗎?哪方面有關呢?我們又怎去分辨它的真確性和與我們的關係呢?」

他再繼續說:「如果問題清晰,就如神學那末脈絡分明的話,就只有發問,我們才能從主導的問題裏找到與我們有關聯的答案…. 首先便是問問題,不去問便沒有答覆。」

蘇格拉底說過:「智慧源於好奇心。」心裏好奇心便會問;每事問、人便會變得聰穎。

第二步驟:細聽。教宗本篤繼續解釋:「但我想聲明,讀神學的,除了有勇氣去問之外,更要用謙虛的心去聆聽基督信仰給我們的答案,謙虛地接受答案的真確性,從而配合每人的個別情況和時間。」因為賢士能謙虛聆聽法學士,就這樣便再找到那星了。

我們不但要學習聆聽,最重要的是學習聆聽天主。不祈禱的人是沒智德的,因為他還未聽過來自那位無所不知的聲音。

第三步驟:力行。賢士是接收了訊息才去做事,有別於當時那些精通聖言的人,他們知到耶穌出生的地方,卻採取冷淡態度,多麼不智、多麼愚蠢、多麼… (糟糕!智德教我們不要說涼薄的話。)

很多人總把智德當作步步為營、消極被動或採取不動,我再三告訴你們,絕對是錯。聖多瑪斯隨從亞里斯多德寫道:智德是「行為的正直規則」。「智德不和膽小或害怕,口是心非或虛偽相混。(《天主教教理》第1806項)」

智德便是教宗方濟各去年主顯節講道的主題,只是他改稱智德為心靈上精明“spiritual cunning” 。他說:「我們要歡迎主的光進入心房,同時也要好好去培養靈聖精明,因它能聯合純樸和機敏,正如耶穌向門徒說:「你們要機警如同蛇,純樸如同鴿子。(馬竇福音10:16)」

Follow

Follow