文:梁展熙

甲年常年期第廿四主日

《德訓篇》外文有兩個名稱,一是「Book of Sirach」,即「息辣書」,因為本書的作者就是「息辣之子耶穌」(51:1);另一名稱是「Book of Ecclesiasticus」,即「教會之書」。教父時代,其他的「次經」(厄斯德拉上、下;多俾亞傳;友弟德傳;瑪加伯上、下;智慧篇;巴路克等)也被視為「Ecclesiastical」(=教會的)。在分類上,《德》屬於舊約聖經中「智慧文學」之一。作者是在巴勒斯坦正被希臘文化同化的時期居住在耶路撒冷的一位智者。他寫作的目的,是為防止猶太人浸淫於希臘哲學的新潮流之中。就好像《箴言》一樣,《德》是由先賢傳統智慧的諺語所輯錄成書的。

在今天讀經一所選的段落中(27:33–28:9),作者勸誡讀者不要渴求復仇,並且要願意寬恕。這段話,其實與耶穌親自教導我們的主禱文(即天主經)中的一節十分呼應:「而免我債,如我亦免負我債者」(今譯:求祢寬恕我們的罪過,如同我們寬恕別人一樣;見瑪6:12)。耶穌教導祂的門徒,即然要請求天主父的寬恕,我們又豈可不先去寬恕別人呢?

就像息辣之子耶穌所告誡的:「一個人怎能記恨別人又去求天主憐憫呢?」(28:3),耶穌基督也曾告誡那些追隨祂的人,假若他們不去寬恕別人,他們也得到天主的寬恕(見瑪6:1-15)。一旦死亡突然來奪去我們的氣息,我們就再沒有機會放下恨意,沒有機會去寬恕別人,也就難以得到天主的寬恕。無論是息辣之子耶穌,還是耶穌基督,都邀請他們的門徒去向那位智慧之源——至高天主——學習,以求肖似這位慈悲之最的大父。

今天的聖詠作者,就正正是在感受過上主的仁慈寬赦之後,高歌上主的美善。聖詠作者那近乎致死的惡疾,終究得治(詠103:3);對他來說,這就是上主已經赦免了他的罪過的證明。因此,聖詠作者邀請全體會眾讚美上主,並請求上主賜福(5節;禮儀從略)。聖詠作者所感受到的,不過是上主如汪洋般的慈悲的一小部分。天主深知人性的軟弱,因此,祂並不按人的罪過來對待人。即使在出離埃及往應許之地去的路上,儘管祂的子民每每叛逆,祂卻對祂的子民依舊不變。聖詠作者以「天離地有多高」和「東離西有多遠」,來描寫上主的慈悲是多麼的無窮無盡!

如何對弟兄姊妹們寬大,也是保祿今天給我們的課題(羅14:7-9)。他並不希望看到基督徒為了一些無關重要的事情起爭執,並頓促他們要活出愛近人的原則。這些無關重要的爭端之一,就是所謂「潔」與「不潔」的食物(肋11:1-23;參宗10:13-15)。保祿認為,一種食物是「潔」還是「不潔」,全在於人的一念之間。保祿知道,有些對這個問題執著無比,認為「不潔」的食物,會污染一個人,使他變成不道德。然而,保祿卻反問羅馬城信友:「你是誰,你竟敢判斷別人的家僕?他或站立,或跌倒,都由他自己的主人管;但他必站得住,因為主能夠使他站得住」(4節;禮儀從略)。保祿的意思是,耶穌才是每個人的主人,有關每個人是「潔」還是「不潔」,有還是沒有『被污染』,身為主的耶穌自會判斷。既然我們每個人都不過是主的奴僕,我們犯不着、沒需要、甚至沒有資格,彼此判斷。我們或生或死,都是主的奴僕;因此,我們應該做是,就是或生或死,都向我們的主學習,活出祂在地上生活時的教導,效法祂為別人而自我犧牲!

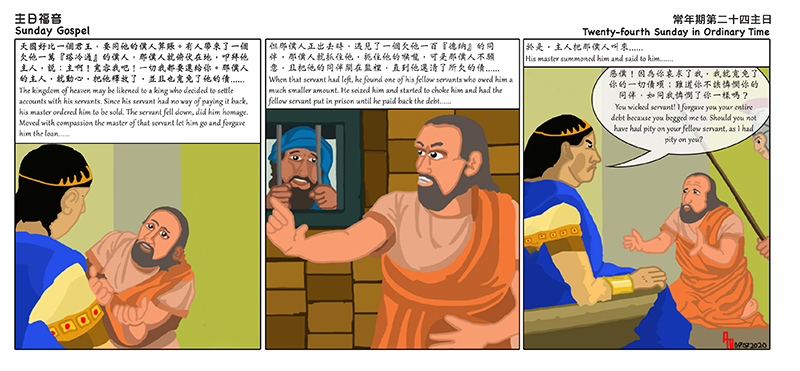

至於今天的福音選讀,是接續上主日的。上回說到,如果在團體中有人被得罪,該如何處理(瑪18:15-20),今天福音(21-35節)一開始(也就是緊接着上主日耶穌的那段話),伯多祿便問耶穌說:「主,若我的弟兄開罪我,我應寬恕他多少次呢?七次夠嗎?」(21節)【按:《瑪》中「弟兄」是指基督徒團體內的成員】。伯多祿以為自己已經是很大方了,也許他甚至在期待耶穌嘉許他的大方。然而,耶穌卻說:「七次不夠,要七十個七次」,也就是無限次的意思。

然後,耶穌說了一個故事,一位君王寬免了他僕人一筆可觀的債務【一萬塔冷通:一塔冷通即六千德納,一德納為一個工人的日薪。債務總數即六千萬日薪,這是一個人一生也工作不了六千萬天,也就是要妻兒承受的債務】。但當這僕人回去後,當另一個欠他些少款項的同僚(同一位君王的僕人)懇求他寬限一下的時候,卻以鐵石心腸回敬。君王得知之後,自然狠狠地對付這個無情的僕人。這也是耶穌〈主禱文〉中「而免我債,如我亦免負我債者」的最佳寫照。也就是說,天主對人的寬恕,與人對別人的寬恕,是並駕齊驅的。寬免一個人,有時的確可以很難;但至少我們不應忘記的是,我們已經白白得到了更大的寬恕。

Follow

Follow