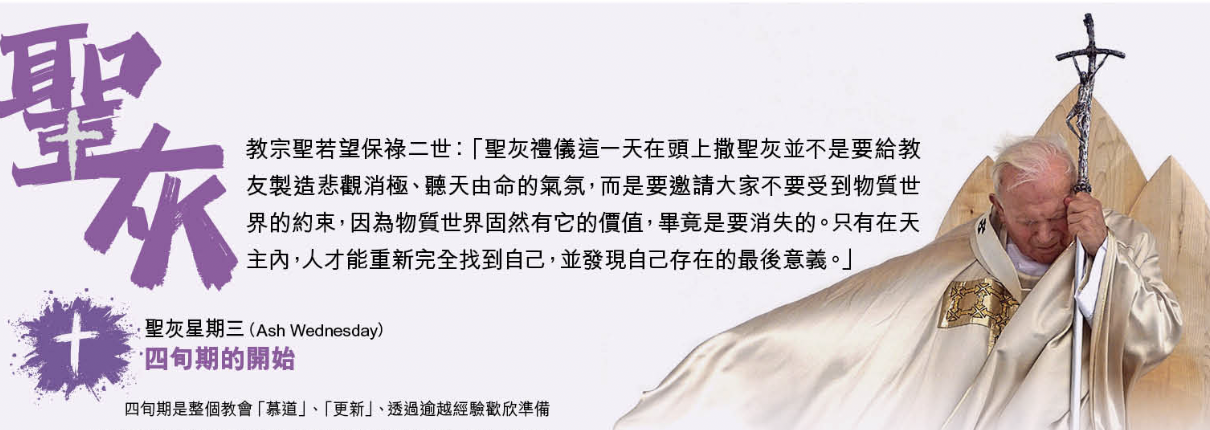

教宗聖若望保祿二世:「聖灰禮儀這一天在頭上撒聖灰並不是要給教友製造悲觀消極、聽天由命的氣氛,而是要邀請大家不要受到物質世界的約束,因為物質世界固然有它的價值,畢竟是要消失的。只有在天主內,人才能重新完全找到自己,並發現自己存在的最後意義。」

聖灰星期三(Ash Wednesday):四旬期的開始

四旬期是整個教會「慕道」、「更新」、透過逾越經驗歡欣準備迎接耶穌復活的時期(參閱:感恩經四旬期頌謝詞第一式)。除了「慕道者」極積準備自己接受洗禮外,「全體信友」也特別透過祈禱、克己、愛德行動積極與天主和人修好,以重獲天主子女的恩寵。整個四旬期以「聖灰禮儀」星期三揭開序幕,我們在此特別介紹聖「灰」的意義,以及它在教會禮儀中的發展,期盼能幫助基督徒明瞭其意義,並在生活中體現其真實的意義。

聖經中的「灰」

在聖經中「灰」(或「灰燼」、「灰塵」)常用作一種「消極」情況的代名詞,例如:坐在灰中(納3:6)、在頭上撒灰(瑪11:21)、以灰塵舖床(依57:5)等,都是表達哀慟、痛苦及補贖的象徵。當某人受盡仇人的侮辱、遭受困苦磨難(約30:16-19),或表示謙卑自下(德10:9),也都會用「灰土」來表達。聖經中唯一一次比較積極的用法是詠147:16,指「上主撒霜如灰燼」。「灰」在禮儀中也具有特殊的象徵作用,如:在準備「取潔」用的水時,必須將紅母牛宰殺,並且在焚燒後將灰燼撒在水上(戶19:1-9)。

成為灰燼的聖枝:悔改的象徵

每逢到了聖灰星期三,街上總會出現一些額上抹上灰燼的教友。近年來,不少海外名人都不吝嗇地向人展示這標記。

來自美國印第安納州的聖嘉祿.鮑榮茂堂的主任司鐸Thomas Shoemaker神父表示:「灰燼,是死亡和毀滅的一個自然性結果。當一棵樹被火燒毀時,剩下的就只剩下灰燼。當屍體在墳墓中腐爛時,最終只剩下灰燼。當活生生的、神聖的、充滿活力的東西毀滅時,留下的就是灰燼。四旬期的聖灰提醒我們,我們每個人某天也會面臨死亡。」

事實上,聖灰有時也會在聖洗聖事上大派用場。Thomas Shoemaker神父說:「在聖洗聖事中,我們的原罪被洗淨,穿上一塵不染的白衣。當受洗的基督徒後來被塗上灰燼時,其象徵意義更為明顯:我們又把罪惡帶回到我們的生活當中,需要再次獲得潔淨。⋯⋯我們聖洗聖事的純潔性已被玷污。只有透過懺悔和天主的憐憫,才有可能實現這種潔淨。」

來源:todayscatholic.org

教會禮儀的發展

今日教會在四旬期的開始舉行的「聖灰星期三禮儀」,源自於早期教會為「公開贖罪者」施行的撒灰禮。在第九世紀以後,歐洲基本上以完全成為基督信仰區域,因此成人洗禮漸趨式微,教會中的「(成人)慕道期」和公開悔罪的紀律也隨之消逝,德國和法國民間由於不諳拉丁禮儀,而開始盛行「克己補贖」以求得修德升天的熱心神功。於是教宗烏爾巴諾二世(Pope Urbanus II)在1091年,將原本特別為「公開贖罪者」舉行的「聖灰星期三」禮儀,推廣為向一切信友舉行的「撒(聖)灰禮」。

「撒灰禮」原是罪人贖罪的標記,而具體的悔罪行動也要求「禁食」(今日聖灰禮儀仍保持「守齋」的傳統)。因為主日是慶祝主復活的日子,因此傳統上在主日不守齋。況且四旬期第一主日原是為教會甄選候洗者,並與他們一起準備逾越的首要日子(事實上四旬期也正為此而設)。雖於1091年後拉丁教會把撒灰禮推行至所有人,卻始終不在主日舉行。但是,後來因為「領聖灰」變成一些信友的熱心方式。

來源:天主教方濟各思高讀經推廣中心

– 《聖經辭典》#529「灰」,思高聖經學會編著

– 《踰越》,香港公教真理學會

燒聖枝禱文

每年聖灰星期三前,各堂本堂均燃燒去年所保留的聖枝,成為聖灰。在燃燒的過程,都會誦念經文。以下節錄並撮譯部分經文內容。

主禮:

我們今天聚集在一起,見證着燃燒去年聖枝主日。這些枯萎的聖枝,將於明天、聖灰星期三降臨到我們頭上,標誌着我們四旬封齋期的開始。因此,讓我們祈求天主賜予我們恩寵,讓我們能夠體會這趟旅程的意義——更新、從黑音到光明、從死亡到復活、從誕生到新生和永恆的生命。讓我們重新堅信滿懷慈愛的天父,必會在生活中扶持我們,伴隨着我們的旅程。

Follow

Follow