文:盧泳灤

教宗方濟各在諸聖節誦念三鐘經的講話中,提及耶穌向門徒宣講真福八端(瑪5:1-12),教宗指出真福八端是「聖人們的身份證」,是「一個逆流而上的生活」。他邀請我們捫心自問,在生活中有否與人締結和平的關係?在透過與人交往,學習和工作的態度中,有否激起造成分裂的爭端,有否以成為「和平的種子」而努力?

「上主……要我們成聖,而不期望我們只安於庸碌平凡,言行不一的生活。」(《你們歡喜踴躍吧!》教宗方濟各宗座勸諭)。然而,我們會反問,成聖的道路談何容易?每天在世俗的生活中濁水漂流,我們如何堅守作為基督徒的誡命?筆者常常思索,都市人在忙碌的生活中,哪裏可以得到一個信仰成長的機會?

最近讀到《一點一滴,天國在積》這本書,作者文祖賢神父在書中,「寫給忙碌的人士──每天的約會」一章中,給予我們提示:2004年的南亞大海嘯,是南亞及東南亞沿海地區有紀錄以來,破壞力最強的海嘯,書中記述了在這次海嘯中所發生的奇蹟:洶湧的浪潮湧至印度東南岸的邦韋蘭康尼鎮(Vailankanni),海嘯捲走大殿中的一切,但當大水湧至入口處的邦韋蘭康尼的聖母像時,竟在一瞬間退去。然而,這並非發生在當地的首個奇跡,自1560年起,數以千計的人請求聖母轉禱,並獲得了恩賜。此小鎮只有一萬人居住,然而每年來朝聖的人卻多達二千萬!

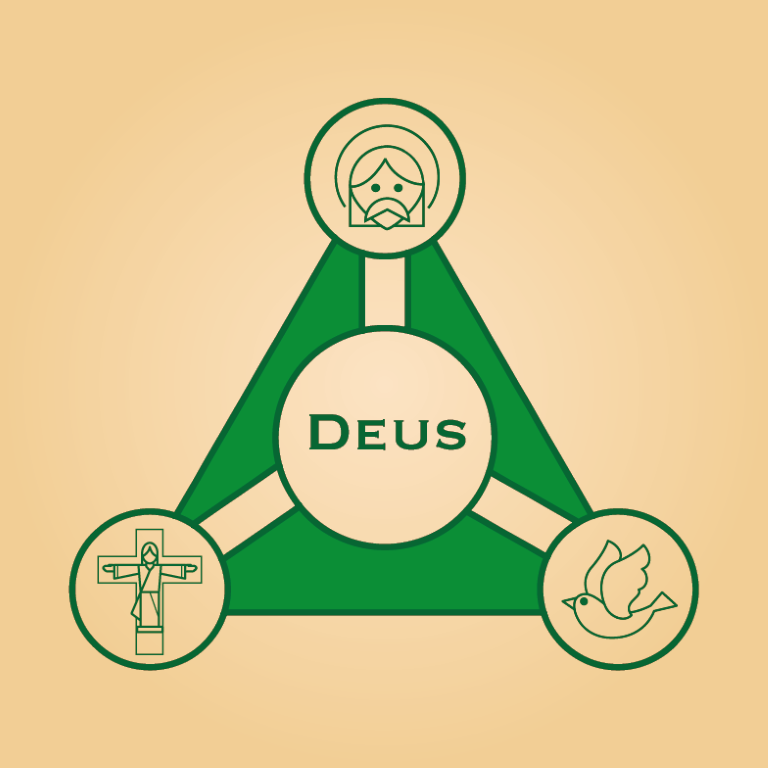

為何我們向聖母瑪利亞請求代禱如此強大而有效?因她就是主母(Queen Mother)。故此除了每天誦念玫瑰經外,我們也可誦念三鐘經,時間分別為早上六時,正午和下午六時。三鐘經不單獻給聖母瑪利亞,也令我們回想耶穌降生成人的偉大奧跡,祂的人性,與我們一同經歷喜樂與痛苦,天主子寓居我們當中,向我們指出了成聖的最佳典範。在忙碌的生活中,停下來誦念三鐘經,以喜樂的寧靜,傾聽來自天主,治癒和聖化我們內心的聲音。

我們常說福由心造,但世俗對「福」的看法往往被物質同化,人們相信財寶與名譽,相信福樂是藉由外在物質的累積而產生。所謂「有車有房有存款」,擁有越多才是福氣越大的指標。誰知道其實真正的福氣,卻是「無病無災無憂無慮」,由心出發,從生命的土壤中,讓內心的種子發芽,播種仁愛,慈悲與正義。真福,原是人類對幸福最深切自然的渴望,是在生活中以耶穌基督為典範,以生命為主作證。然而我們的心總被慾望充斥,甘願作罪與慾的奴隸。「肉身的貪慾,眼目的貪慾,以及人生的驕奢,都不是出於父,而是出於世界。這世界和它的貪慾都要過去;但那履行天主旨意的,卻永遠存在。」(若一2:16-17)世間所有紛爭,無論是人與人之間的磨擦,國與國之間物資的爭奪,都是因為追求慾望引起,人們總喜歡跟他人比較,總認為自己有所欠缺,於是渴望更多,一旦擁有了,又會再有新的追求,永不知足。

耶穌基督渴望將恩典與救贖賜予世上所有人,祂降生成人向世人展示「神貧、哀慟、溫良、飢渴慕義、憐憫、心裡潔淨、締造和平、為義而受迫害」的精神,為要把人性提昇遠離罪惡綑綁的境界。只要我們願意花時間與天主交談,提昇深化我們自己的神修生活,我們就有能力抗衡世俗所有罪惡、不再惶惶不安地害怕失去,因為我們的福源是由內而外,不假外求。這就是成聖的條件與基礎,擺脫一切困厄,尋到步向天國之路的台階。

所謂「有為者,亦若是。」世上沒有兩個相似的人,天上諸聖也不盡相同,聖人在世時不都是和你我一樣嗎?他們當中有思想家,有的是行動派,有些成就輝煌,有些平凡卻偉大,有些堅守聖德,有些卻是浪子回頭,每個人的靈修生活都有所不同,但都是因着天主的恩寵做工,而天主給予我們真福八端的成聖之路,是指示人生終向圓滿的幸福──天國,我們在實踐中體驗天國的奧秘,體會成聖的福樂,看到天主無比光榮的面容。只有我們願意在生活中按照自己的方式奉獻:懇切禱告、勤讀聖言、作默禱和觀想、參與彌撒聖祭,仰賴天主助佑,方能真正走進信仰的領域,正如格林多前書中15章19節所言:「如果我們只在今生寄望於基督,我們就是眾人中最可憐的了。」故此在天上為自己積蓄財寶,永遠是最明智的抉擇。

Follow

Follow