文:梁展熙

乙年常年期第廿四主日

禮儀藉着今天的讀經讓我們從不同的角度專心默想「默西亞」。今天的各篇讀經取自以不同方式探討「默西亞」的聖經傳統,各以獨特的方式來描寫這位將要來的受傅者。同時,讀經也映照出人們對默西亞的期待也各不相同,而且耶穌的自我宣告又是如何徹底地推翻他們的想像。最後,禮儀透過書信提醒我們,我們距離在自己團體中間認出耶穌的臨在,尚有一大段路要走。

信仰以色列的天主的人們都在期待著默西亞的來臨;有些——猶太人——仍然期待著祂的第一次來臨,另一些——基督徒——則正等待著祂的第二次再來,但無論如何,我們都在等著。問題是,我們在期盼著的,到底是甚麼?我們是期待著一位將要來到世上革新社會制度的先知般的人物呢,抑或是能夠推倒一切舊有制度,從而建立新的世界秩序的強人領袖?還是我們在等待著一位導師,來光照我們的心目,還是一位將要來就我們的不忠作出審判的判官?我們是在期望一位使大地更新的,還是以烈火焚燼大地的呢?我們到底期望著一位怎樣的默西亞呢?我們又正在為怎樣的改變而準備自己呢?

上述的各種心態,也許並不只是我們對一位將要來的默西亞的理解。這些想法很可能會有意無意間影響我們中某些人的行動;或者影響我們在此世等待這位默西亞時的行動模式。有些人認為我們必須為那躲避不了的將來做好準備;有些人則以為他們的行為能夠加速主再來的時間。無論如何,人們對默西亞的不同期待並不是芝麻綠豆的小事;事實上,這些不同期望,會塑造出截然不同的世界觀和行事模式。

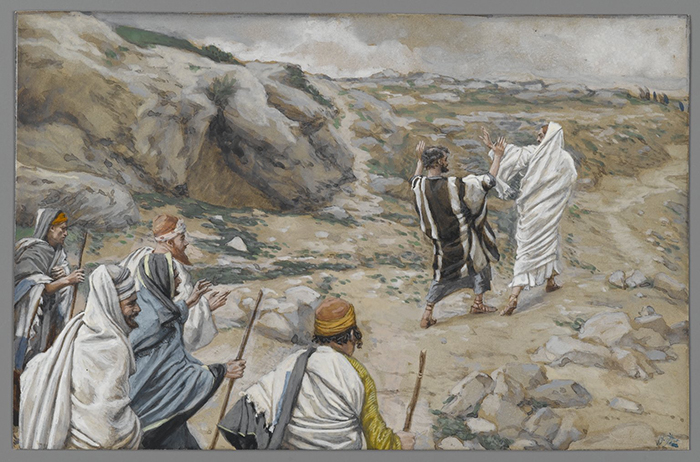

耶穌看來要全然顛覆我們的期望。我們總是期望一位能夠將我們從困境中拯救出來的一位;但耶穌來的時候,卻成了祂困境中的受害者。無怪乎有些人認為當中是有甚麼搞錯了的。即使是那充滿信德地高喊:「祢是默西亞」的人,也堅持應該有別的方法來完成使命。而正正因為這樣的想法,那人卻是必須被訓斥的:「因為你所體會的,不是天主的事,而是人的事」。那麼,天主是怎樣體會事情的呢?祂的想法又是如何的呢?天主的想法,看起來與人的想法完全相反:「誰若願意救自己的性命,必要喪失性命;但誰若為我和福音的緣故,喪失自己的性命,必要救得性命」。種子只有先死去,才能結果;耶穌要被殺死,才會從死者中復活。

「無罪的羔羊甘願傾流了自己的聖血。為我們賺得了生命。在祂內,天主使我們同祂自己,並同他人,言歸於好。又將我們由罪惡及魔鬼的奴役中解救出來,使我們每人可以和宗徒一同說:「祂愛了我。並為我捨了自己」(迦2:20)。祂為我們受苦,不獨替我們樹立榜樣。好讓我們追隨其芳蹤,而且替我們揭示了大路,使我們在走這路時。生命和死亡,皆被祝聖,並獲得新的意義。」(梵蒂岡第二屆大公會議,《教會在現代世界的牧職憲章》,22)。

歷史中,人們都曾對默西亞有著不同的理解,當中有不少更是來自我們的宗教思想傳統。這正正是導致人們誤解的主要原因之一。在耶穌時代也一樣。人們期望祂按某一種方式行動,因而誤解了祂。就算是門徒們,也曾因祂所說的話而困惑,他們也誤解了祂。我們怎能肯定我們已獲得他們所缺少的領悟?我們能否說我們已真正理解耶穌是誰?或者我們是否也像雅各伯的團體中的人那樣:他們宣認對耶穌的信仰,卻沒有將之活出來;他們都對別人說中聽的話;甚至他們都說對的話,但卻沒有以行動來支持?我們的信仰是活著的嗎?我們又能否在團體中間認出默西亞的臨在?

Follow

Follow