文:新丁

在這小城,每當想出去走走、散散心、遊車河,總少不了想去到最遠的路環。以現今的交通網絡而言,從澳門半島往路環市區才半小時的車程,比起小時候,唯一的交通工具只得要在媽閣乘船約一小時,才能到達路環的碼頭。

今日(6月26日)參加了路環的朝聖團,走進了兒時搭船上落的碼頭,那股昏頭轉向的暈船浪感覺逐漸浮現,這趟可是站得穩穩的,因為是坐旅遊巴士來到的(傻笑了)。但上世紀初,陳基慈神父才二十歲的年輕人就乘船從意大利來到澳門這小島,抵受了數十天的海浪波濤,這經歷肯定很不好受呢!

在碼頭旁邊好幾間的吊腳屋(棚屋、棚仔),就跟小時候住在筷子基南北街兩邊海旁的棚屋沒兩樣,當年身為街童,到處亂跑亂跳的畫面又再活現眼前,那是生活物資相當貧乏的年代,三不五時都可以接收由神父、修女們捐贈的麵餅、糖果的日子。陳神父在慈幼學校服務的歲月,澳門的經濟環境比我兒時的更糟,當時更有不少人餓死街頭,而陳神父正要照顧約800名的學生,這擔子就更是不輕了,窘境中神父都相當仰賴聖母的助佑,陳神父亦積極想盡辦法在華商及葡商的聚會中爭取援助;時至今日,不少慈幼的老校友仍深刻銘記神父為學生奔波捱過的苦日子。原來,在上世紀漫長窮困艱難的歲月裡,有不計其數的神職人員為我們張羅解困。

陳神父在路環聖方濟各堂為主任司鐸期間,建議將1929年首個送到澳門的花地瑪聖母像置於石排灣(即前路氹大橋的路環入口處),以期打造亞洲一處恭敬聖母的朝聖地,神父的高瞻遠足說服了當局,並於1983年舉行盛大的燭光遊行,隆重的將花地瑪聖母像立於路環的大門入口處,當時的澳督及主教都出席了典禮。2003年沙士的疫情,澳門總算是安然避過了一劫,有不少教友都認為是花地瑪聖母降福了澳門。面對世紀疫症的當下,我們更得交託予聖母媽媽,並積極做好個人防疫舉措,打贏這場抗疫硬仗。

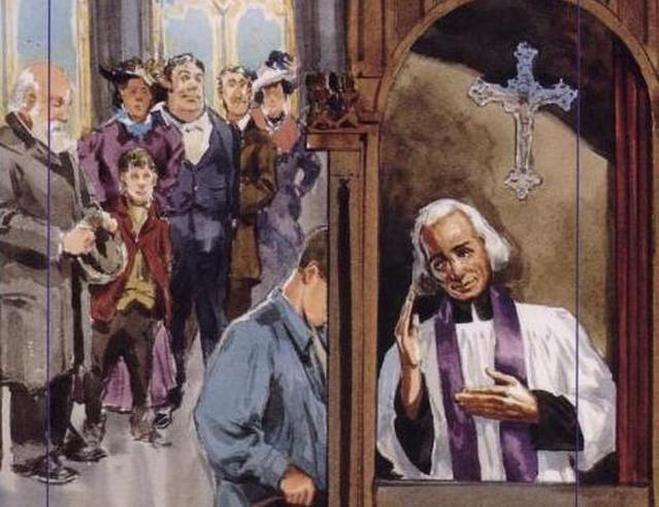

陳基慈神父為服務澳門年輕人不遺餘力。路環市中心街市後面的感化院,前身為聖方濟各學校,陳神父在校時教化學生成果顯著,不少個性頑劣或瀕臨誤入歧途的邊緣學生,都交予陳神父調教,聖方濟各學校及後變身成感化院。記得在中學時期,曾經隨修女帶領進入感化院參觀,當時很感恩有這個拉拔邊緣年輕人的地方,拯救他們免於掉進罪惡的深淵,今天才知道是源於陳神父的努力深耕細作。

在路環市區走了一小圈,也走進了我的童年及少年時的回憶中,在過往的日子裡,原來一直都不乏善牧在我的生活中穿梭,更應該說是「支援」著我。過了半輩子,才成為天主女兒的新丁,經常對慕道老師提及「天主的臨在」都帶點迷思,經過這趟半天的路環朝聖之旅,從陳基慈神父服務澳門的行實中,大概給予了我認知「天主臨在」的方向。

Follow

Follow