文:梁展熙

甲年常年期第三主日

在今天的讀經一,有此一句:「在黑暗中行走的百姓看見了一道皓光」(依9:1a)。這句話我們既耳熟能詳,也為我們帶來無限希望。問題是,句中的「黑暗」所指何物?「則步隆和納斐塔里」(8:23)是以色列各支派中位於最北面的,因此,在地理上是最接近亞述帝國的。當亞述大軍進侵以色列的時候,這兩地區是最先被攻陷的;即使以色列抵抗成功,也將是最後才被光復的。

依撒意亞在這裏向南國猶大宣佈的「皓光」,事實上是一首感恩之歌(9:1-6),因為亞述大軍的威脅已經離他們而去。但接着,先知馬上展示出他對仍活在亞述統治下的以色列(這裏指北國)的關切(v. 7ff.; 禮儀從略)。

今天的答唱詠重句:「上主是我的光明,我的救援」,是聖詠第廿七篇的開首。在禮儀中,我們只會讀到這篇聖詠的一小部分(1, 4, 13-14節)。禮儀所選的重句完全表達出這篇聖詠的主題,就是對上主的信心與依靠(見1-3節)。「光」的圖像從讀經一延伸到答唱詠。在聖經中,「光」代表生命與幸福。這對生命的信心與希望,可見於聖詠開首的完整一句:「上主是我的光明,我的救援,我還畏懼何人?」(1節)。在第4-6節,聖詠作者具體地表達出他對上主的信心,他切願住在上主的居所,遠離他的仇敵。聖殿,作為天主的居所,自然金碧輝煌,更是我們在面對世間困難時世上最好的避難所。

至於讀經二,我們接着上主日,讀到保祿宗徒的《致格林多人前書》1:10-13, 17。面對着格林多城信友各自分黨分派的情況,保祿強調天主國度是由所有信友一起共同組成的。雖然各人曾透過不同的人的引領而進入教會,但這並不能成為我們強行推舉這些人為頭目(他們自己甚至也不同意)而分黨分派的理由。保祿看來對於團結這點相當敏感,因而在書信的開首就處理這個問題。不過,很明顯,格城信友並未認同這看法。事實上,他們彼此之間充滿敵意。

保祿為了增強說服力,便反問道:「〔難道〕基督被分裂了嗎?」。於此,保祿是在用雙關語:「基督」一方面是指「耶穌基督」;另一方面引申指「教會」【如見12:12「就如身體只是一個,郤有許多肢體;身體所有的肢體雖多,仍是一個身體:基督也是這樣」】。保祿從而(但不言明的)推論,既然耶穌基督本身不可能被分裂,『基督』(=教會/信友團體)也不可能被分裂。他接着問:為甚麼整個團體會根據誰是施洗人—保祿、亞波羅、刻法—而分裂。保祿提醒他們,透過受洗,每個信友從而『進入基督』(baptized into Christ)。保祿也向他們指出,他的使命並不是去施洗,而是去宣講。去宣講就是把福音的德能釋放出來(見格後4:7-12)。真正的宣講理應構建基督的奧體。

在洗者若翰被捕後,耶穌來到加里肋亞湖西北面湖邊的葛法翁。這裏就是傳統上「則步隆和納斐塔里」的範圍。《瑪》藉此指出,耶穌的行動都一一應驗了舊約先知們的說話。相信這也是禮儀今天選取讀經一章節的原由。耶穌以與洗者若翰相同的說話來開始祂的公開傳教生活:「你們悔改吧!因為天國臨近了」(4:17;見3:2)。

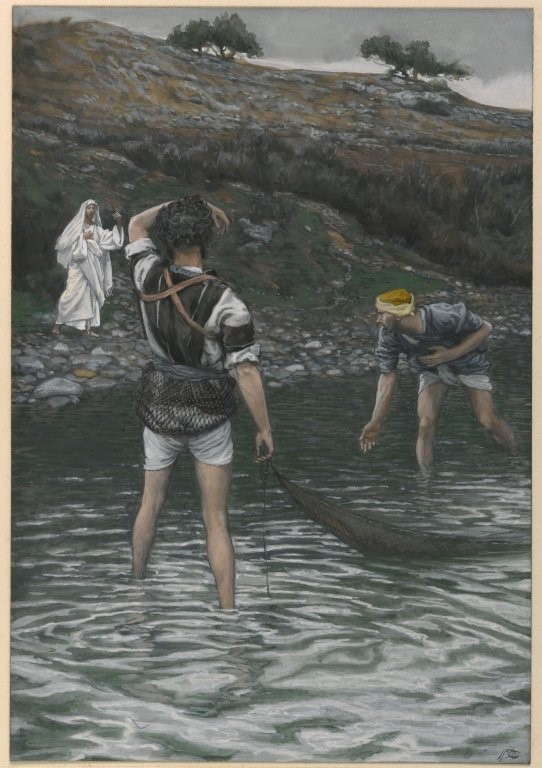

加里肋亞湖面積大,不只是重要的貿易通道,也是捕漁業的基地。按《瑪》所載,在耶穌開始祂的傳教生活時,祂幾位最為重要的門徒(可以說是入室弟子)已經出現。首先,是西滿和安德肋,他們兄弟倆都是漁夫。他們擁有自己的漁網和漁船。但當耶穌召叫他們跟隨祂去成為「漁人的漁夫」時,他們馬上放下自己所擁有的一切,甚至自己的收入來源來跟隨祂。至於另一對兄弟,雅各伯和若望,他們一直與父親一同工作,也在同一天獲耶穌召叫。

他們毫不猶豫的回應突出了耶穌的吸引力和說服力。他們尚未明瞭耶穌召叫的真正含義,甚或他們的人生將因而有何轉變。然而,他們每個人都馬上放下漁網,離開漁船,跟隨了耶穌。

接下來,耶穌將走遍加里肋亞宣講天主的國。祂向萬民宣講並教導有關天主國度的一切,無論貧窮還是富有,不論學者抑或文盲,不管犯過姦淫擄掠的罪人或是嚴守規誡的義人。此外,祂更治病驅魔,解救人們於病痛和邪惡之手。與耶穌一起上路的宗徒們,想必逐漸明白到並活出他們「漁人的漁夫」的身份。那麼,我們呢?

教會在梵蒂岡第二屆大公會議(1962-1966年)中給了我們指示:「在從事世俗事務時,教友們也可以並應該進行使世界福音化的高尚工作」(《萬民之光:教會教義憲章》35)。言則,我們又應如何向世界宣講福音?就是:「教會及其所有成員的傳教工作,首要的就是以言以行向世界宣揚基督的福音,傳播祂的恩寵」(《傳教行動:教友傳教法令》6)。讓我們以言以行,化為世界的光芒,引導萬民進入基督徒信仰團體這艘大漁船!

Follow

Follow