(梵蒂岡新聞網訊)彌維禮神父,一位有着熾熱「中國心」的德國老人。年輕時,在一個偶然的機會上他聽到了中國這個名字,從那一刻起他就愛上了她。這份天賜緣分 的「愛情」,激勵着他不斷地探究中華文化的精髓,甘心情願的為中國教會奉獻他的生命。

的「愛情」,激勵着他不斷地探究中華文化的精髓,甘心情願的為中國教會奉獻他的生命。

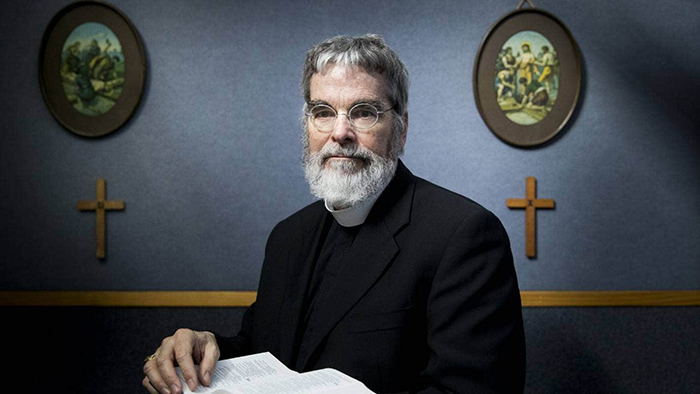

提到彌維禮(P. Wilhelm K. Müller)神父,很多在羅馬求學過的中國教會人士對這位老人並不陌生。身材瘦弱,個子矮小的「彌老爺爺」有着一顆博大的胸襟。他對中華文化的敬畏,對中國教會的關心,令很多人為之動容。

走進彌老的書房,首先映入眼簾的是一副「太初有道」的中國書法畫,緊接着是一幅讓人頓生敬畏的中華旗裝聖母像;在聖像的對面,兩幅卷軸並列高懸排開,一幅是孔子畫像,別一幅是「愛」字毛筆畫。在這個充滿中國風的空間裡,置於兩排迎客沙發中央的一座仿古教師椅和一台圓形仿古茶几,更為此中國風點綴出一絲絲儒者生機,辦公桌上並排着的那幾本中華字典更增加了此風格的厚重感。在這裡,這位德國老人,每天孜孜不倦地探究着中華文化的精髓,為這個遙遠的國度奉獻着自己的生命。

與中國結上不解之緣

彌維禮神父1936年出生於德國薩爾州的一個工人家庭,在10個兄弟姊妹中排行第八。他在11歲時進入聖言會的小修院,接受初中教育;19歲那年在奧地利的維也納加入聖言會;1962年4月7日,在德國的聖奧斯定修院領受司鐸聖職。同年修會派遣他學習漢語,從此之後,他與中國結上了不解之緣。

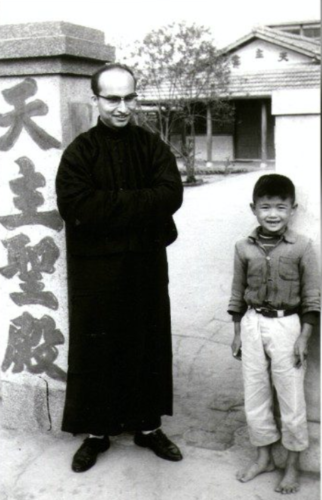

彌神父跟中國的因緣還要從一次偶遇談起。當他還在修院的時候,在一個偶然的機會裡,遇到了遠東第一位樞機——田耕莘總主教,田樞機到修院做客,年輕的彌修士很榮幸地服務樞機的起居,這一次的機遇使二人彼此之間有了很深的印象。不久之後,當田樞機訪問維也納的聖言會大修院時,主動要求讓彌修士陪伴他的生活。從那時起,年少的彌修士就萌發了去中國服務的想法。另外,曾經在中國傳教的聖言會士們的言談舉止也激勵着年輕的彌修士,使他立志要去那個美好的國度。彌神父說:「這些傳教士們被迫離開中國。但是,他們常常盼望着再次返回那片熱土,如果有可能,哪怕是步行也在所不辭。」這種為福音和為中國獻身的精神一直激勵着這位年輕的聖言會會士。在他的印象中,中國是一個充滿生命力的國度。

彌勒佛和彌賽亞(默西亞)

晉鐸後不久,年輕的彌神父奉修會的派遣,開始了刻苦學習東方文化的艱辛旅程。他先後在德國、臺灣、美國深造,並不斷加深對中文、日文、蒙古文、梵文和藏文的研究,最終於1976年完成了對佛教流派「密宗」的研究,順利提交了以「真言佛教」為主題的博士論文,獲得了加利福尼亞大學洛杉磯分校東方語言系的博士學位。據彌神父介紹,佛教密宗在中世紀時期興盛於中國,是當今日本最大的佛學流派之一。他對佛學的興趣首先是因為需要在浩瀚的中國文化中精化自己的研究,同時也是由於個人的愛好,希望更好的瞭解中國的宗教。他選用「彌」作為自己的中文姓氏,「彌」是梵文(Maitreya)的翻譯和諧音,意為仁愛。在佛教中是菩薩的名字,在西方被稱為「彌勒佛」。這個「彌勒佛」有默西亞的形象,在中文表達中,「彌撒聖祭」和「彌賽亞」(默西亞)——天主教的中心奧跡亦使用同樣的「彌」字。彌神父很喜愛自己的中文姓氏,這一選擇也顯示出他願意與佛教展開宗教對話的意願,以及他的堅定信念,即,「彌賽亞」(默西亞)的仁慈將是世界獲得拯救的保障。對彌神父而言,這並不是空洞的理論,他也真正把彌勒佛的慈愛和基督的博愛完全地融合在他的生命中,特別是與別人的交往中。

待續

Follow

Follow