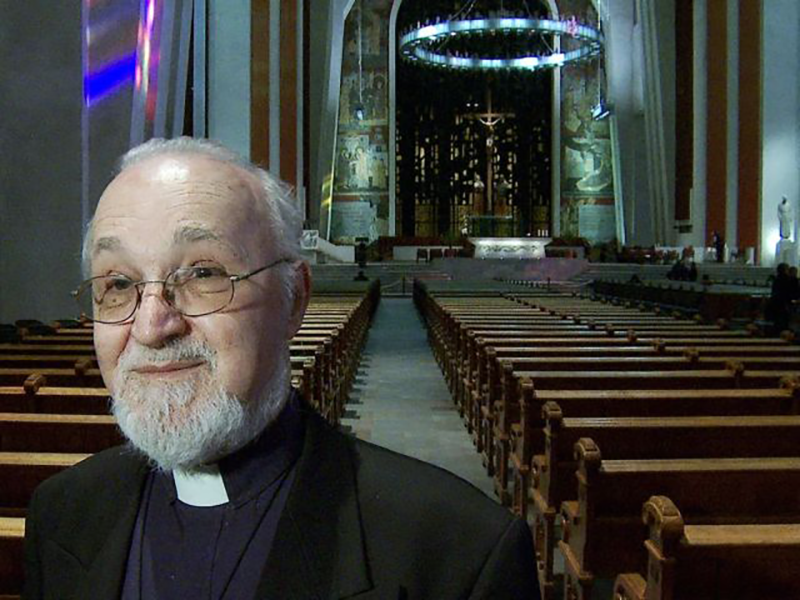

文:段春生神父

李汝禎不甘心在與利瑪竇辯論時處於劣勢,遂邀請他的老師三淮和尚,來與利瑪竇一較高下。

根據《利瑪竇中國札記》第四卷第七章記載,利瑪竇滯留南京的時候,信佛官員李汝楨極力邀請利瑪竇參加一個盛大的宴會。利瑪竇神父猜到,在這樣的宴會一定會有些不同思想的爭辯,便故意推辭,因他不願意在這個時候和一些儒家知識分子發生爭執。事關南京的傳教事業仍未穩定地立足,故不願因此帶來不必要的麻煩。但李汝禎三番五次邀請,執意請利神父參加。因為,李汝禎邀請了佛教高僧——三淮參加宴席,希望讓利瑪竇神父和佛教高僧三淮辯論,一決高下。三淮是一位詩人和一位學者,對各種宗教都有研究,並且在佛學領域享有極高的威望。

利神父一到了李汝禎家中,便看見了三淮和尚與其他許多學者。後來,又有三十位客人到來,大家寒暄一番之後,三淮和尚便坐在了利瑪竇的身邊,擺出來一幅盛氣凌人、目空一切的架勢。三淮和尚表示要和利瑪竇就宗教問題進行討論。

利神父說:「在我們討論其他問題之前,我想請你為我描述一下,您心目中天地萬物的創造者——也就是我們常說的天主是甚麼樣子的。」三淮和尚說,雖然天主是這位天地的創造者,但祂並非高高在上,祂和我們每一個人一樣,我們並不遜色於祂。三淮和尚說這番話的時候,流露出不屑一顧的樣子,好似他比天主還高明。

於是,利瑪竇神父問他,是否也可以像造物主那樣創造天地來,如果他造不出來,顯然他在說謊。三淮回答說,他能創造出天地。利神父借着:「我不想勞您大駕,讓您馬上造出一片天地,只想請您在這裡為我們再造一個火爐,就像屋子裡擺的那個一樣。」聽了利神父的話後,三淮喊叫起來,責備神父不應該向他提出這種要求。神父站起來,以更大的嗓門說道,如果他沒有這個能耐,就不該自誇。聽到喊聲,眾人都湧進屋子里,看究竟發生了甚麼,瞿太素把剛才發生的事情一五一十給大家述說了一遍,大家都認為利神父說得有道理。

三淮不甘心自己的失敗,於是問利神父:「當您談及太陽和月亮時,是把自己同這些星辰一起置於天上,還是把這些星辰取下來置於自己的心中呢?」利神父回答道:「我既不上天,也不把星星拉到地下。但當我們看到某些事物時,就迅速在心靈中形成一種形象。此後,在我們想起它或談論它時,這些業已形成的形象,就在腦海中重新出現。」三淮聽到這裡,站起身來說:「這就是了,你們自己也可以創造出太陽和月亮來。這樣,你們還可以創造出所有其它的東西來。」說完後,三淮趾高氣揚,認為這已證明自己說的話是正確的。然而,利神父對他解釋:「心靈中的並非是真正的太陽和月亮,而只是太陽和月亮的形象而已,這二者有着天淵之別,如果事先沒有見過太陽和月亮,那麼既不能在心靈中形成那種形象,也不能憑空想象出來,就更別提甚麼創造出同樣的太陽和月亮了」。神父又給三淮舉了鏡子的例子:當人們把鏡子對着太陽和月亮時,鏡子裡也能反映出太陽和月亮的影像,但是沒有人會愚蠢地說鏡子可以創造太陽和月亮,以及所有能反映出的東西。周圍的人更加信服利瑪竇神父的話,同時對三淮和尚表示極為不滿,而三淮把嗓門提的更高;然而他聲音越高,就越是沒有道理。見此狀況,李汝禎馬上來勸解,把三淮拉到了一邊,避免他們繼續辯論。

利瑪竇與三淮之間的爭論涉及到三個問題。第一個問題是對天主的認識和評價,第二個問題是對人心特徵、作用的理解,第三個問題是對天主性與人性的認識。關於第一個問題,三淮承認,「宇宙中真有這樣一位主宰及創造者,但並不是怎樣偉大的東西。」第二個問題,著重點在於人與天主的區別。三淮認為,人心只能創造天地,因而「每個人都與他相等,沒有不如他的地方」;利瑪竇則提出,人心形成太陽或月亮的「形象」,與太陽、月亮的本身存在,是應該區別的,人心沒有創造天地的功能。第三個問題是人性論問題,三淮認為,天主的本性既不是善,也不是惡;利瑪竇則論證天主本性「至善」。

今次宴席開始後客人們陸續就坐。席間,文人之間開始談論一個中國學院中,廣為流傳的問題:人的本性是善、是惡、或是沒有分別。如果說是善,那麼惡從何而來?如果是惡,那麼善從何而來呢?如果說不善不惡,那麼又是誰教會了人們為善為惡的呢?那時,利瑪竇神父一言不發,始終保持沉默,以至於很多人以為他們討論的問題太玄妙,神父無法理解,或沒有認真去聽他們的談話。大家很希望聽一下利神父的見解。於是把目光轉向利神父,希望他就此發表意見。利神父把他們30多位儒家學者討論的意見,一一復述了一遍,並針對此做出了回應,他說:「如果人性如此軟弱,那麼其善惡便值得懷疑了,如果真像剛才三淮大師所言的那樣,那麼人性和天性又怎麼可能是同一的呢?因為沒有人懷疑天性的善惡。」大家對於利神父的講話感到很滿意。那次的討論的問題,在數天、甚至數月後,都一直在文人學士中被傳誦。在這次辯論中,利瑪竇憑藉其科學性的思辨,明顯佔了上風。這次辯論使得利瑪竇獲得了很多人的欣賞。

後來,李汝禎的許多門人弟子都來到利神父的家中,向神父請教許多問題,神父的回答使他們很滿意。為此利瑪竇神父用中文寫了《天主實義》一書,以豐富的道理證明佛教想象的虛幻和欺騙性。李汝禎的一名弟子讀了《天主實義》後指出:「誰要是否定神父說的觀點,就是否定了太陽的明亮。」南京城大街小巷都在議論着這次辯論的事。這件事也傳到了神父們的朋友王尚書那裡,他為利瑪竇神父能與這位名僧辯論,而又將其辯倒而感到高興。於是大家對利神父所傳的教義有了深刻的認識。天主教會因此在南京得以廣泛傳播。

利瑪竇與三淮和尚在南京的辯論,拉開了天主教與佛教曠日持久的辯論序幕。在那次參與利瑪竇與三淮和尚辯論中的一些佛教弟子,有的後來放棄了佛教信仰。「席間的那場辯論以後,東道主有一些弟子就成了利瑪竇神父的常客,很快就拋棄了他們的泛神論觀念。為了幫助別人糾正這種謬誤,他針對這個問題寫了一篇論文,插入他的教義問答手冊中,成為獨立的一章」。這一章就是於1603年出版,李之藻作序的《天主實義》的第七章,即《論天主本善而述天主門士正學》。這一章批判了佛教非正教,拜佛教,念其經「奚啻無益乎,大害正道。惟此異端,愈祭拜尊崇,罪愈重矣」。同時,該篇還批判了「佛經荒誕不經」、「佛教不合人倫」、「佛教修行不公正」、「神佛是偶像」等。

利瑪竇與佛教之間的對話,是天主教與佛教這兩大宗教一次大規模的、高層次的接觸和對話,也是西方思想與中國思想第一次比較對等的文化問題、人生問題以及世界觀問題的對話,為尋求基督的福音和中國文化的契接做了許多有意義的開創性探索,留下了天主教傳播史上許多寶貴的經驗和教訓。雙方對話的內容和所持的各宗教文化背景及神學觀點,宇宙論、本體論、目的論對當今福音的傳播,與異質文化相融合,都具有借鑒和警醒意義。

待續

Follow

Follow