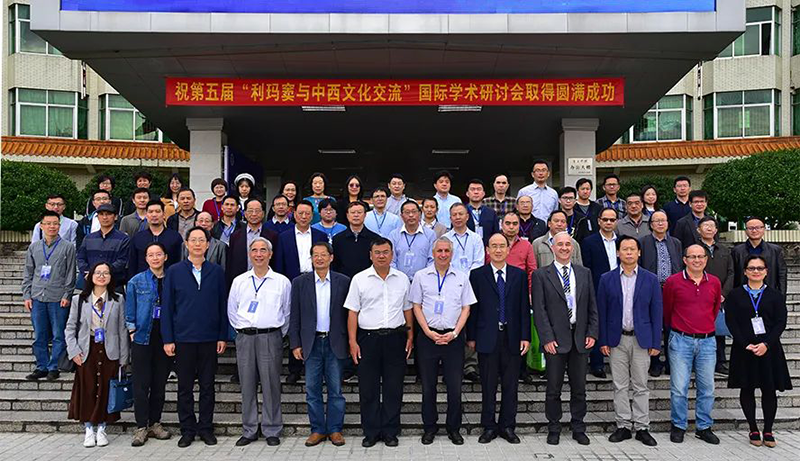

(本報訊)肇慶學院於11月13日至15日舉行了第五屆利瑪竇與中西文化交流國際學術研討會。本次會議由中國明史學會、中國明史學會利瑪竇分會及肇慶學院聯合主辦,旨在紀念利瑪竇逝世410週年,加深中西文化交流。

肇慶學院副校長李新昌、中國明史學會會長陳支平、市政府副秘書長林金漢等領導出席開幕式。政法學院、知識產權學院教授、利瑪竇與中西文化交流研究中心主任黎玉琴主持。國內各有關高校和學術機構學者參會。

副校長李新昌指出,肇慶擁有獨特的利瑪竇文化遺產,該院校學者們一直以來致力於利瑪竇與中西文化交流研究,並取得一定成績,希望接下來能夠加強與國內兄弟院校的合作,對利瑪竇歷史文化遺產開展深入研究,加快推動文化創新,推動我校建設高水平應用型大學步伐。

會議動態

北京外國語大學國際中國文化研究院教授張西平作了有關《羅馬梵蒂岡圖書館藏明清中西文化交流史文獻研究》的報告,分別從梵蒂岡藏明清中西文化交流史文獻項目、梵蒂岡明清文獻來源考、梵蒂岡藏明清文化交流史珍本述略、梵蒂岡藏明清文化交流史文獻學術意義等四個方面進行了論證。

中山大學哲學系外籍教授梅謙立作了《1666-1669年耶穌會士在廣州對儒家經典的翻譯和出版工作》的報告,分別從《中國智慧》及《政治道德的學問》與《中國哲學家孔子》之間的關係,和中國人對翻譯工作的參與兩個方面進行了解讀。

南開大學歷史學院教授龐乃民作了《明清中國負面西方印象的初步生成——以明清之際漢語語境中的三個佛郎機國為中心》的報告,從三佛郎機負面信息的積累發酵、負面佛郎機影響的基本形成、負面佛郎機影響向負面西方印象的轉移擴散等三個方面進行了探討。

暨南大學澳門研究院教授葉農作了《法國耶穌會檔案館藏上海耶穌會修士墓墓碑拓片整理與研究》的報告,從上海耶穌會修士墓的開闢、耶穌會重返中國及其修士墓、墓碑拓片以及墓碑拓片的學術價值與意義等四個方面進行論述,以釐清學術界對其術語的中文翻譯與使用過程的諸多問題。

北京外國語大學外籍教授麥克雷作了報告,題為《「四書」內「禮」的早期拉丁文翻譯和關於「禮儀之爭」的一些思考》。南京大學歷史學院教授譚樹林作了《同名異人之「葉尊孝」考論》報告。兩篇文章糾正了以往研究中存在的訛誤,並就一些尚可深入的問題做了進一步討論。另外尚有專項論文數篇,篇幅所限不作詳論。

利瑪竇小傳

利瑪竇神父(Fr Matteo Ricci,1552-1610),意大利耶穌會傳教士。他精通天文、地理、曆數,幾何學,拉丁文和希臘語。1571年加入耶穌會,1577年利瑪竇獲准赴遠東傳教,從此開始了他在遠東地區傳教的活動。他的足跡遍及果阿、交趾支那等亞洲地區。1582年,利瑪竇來到澳門,並奉命前往中國傳教。1583年至1610年間,他曾到過肇慶、韶州、贛州、南京和北京傳教和居住。1610年5月11日病逝於北京。

Follow

Follow