(梵蒂岡新聞網訊)非洲天主教新聞聯盟(UCAP-Burkina)與科特迪瓦天主教記者協會合作,上週四(8日)至16日在科特迪瓦阿比讓舉辦培訓課程。聖座傳播部部長魯菲尼上週五(9日)致函活動參與者,讚許該聯盟和籌辦人員的「不懈努力」,以及天主教傳播從業人員的「活力」。這些傳播從業人員投身於促進一種「維護和平的新聞」,魯菲尼為此「表達鼓勵和崇高的敬意」。本次培訓課程的主題是「非洲選舉進程:媒體在維護社會和平方面的角色和責任」。

Month: August 2019

聖座常駐聯合國觀察員 「婦女與和平教育保障兒童的未來」

(梵蒂岡新聞網訊)聖座常駐聯合國觀察員奧薩總主教(Bernardito Auza)本月2日在聯合國安理會關於「兒童與武裝衝突」的公開辯論中發言,強調應在保護兒童方面制定規則,教育一般民衆並提供相關信息,以建立一個和平的文化。

梵蒂岡婦女協會:關注莫桑比克孩童

(梵蒂岡新聞網訊)教宗方濟各將於9月4日至6日牧靈訪問莫桑比克。梵蒂岡婦女協會利用這個機會,提出團結互助倡議,將援助物品送達莫桑比克孩童手中,諸如:學習用品、衣服、筆記本和背包、筆盒、原子筆和鉛筆。

巴西朝聖之旅(二)

文:余佩嬋 在Cachoeira Paulista市,我們探訪蒙受特別恩寵藉聖神德能傳授基督福音的團體,Canção Nova避靜中心,該聖堂可容納二萬多人參與彌撒,這裡如同一個小社區,眾多教友義工協助神父服務,對象以青年人為主。據柴神父告知他17歲時曾在此參與避靜後就改變他對天主的信賴與真誠的皈依;此處是他蒙受聖召的開端。相信該避靜中心是巴西天主教最大規模的培育青年信仰皈依的基地。隨後我們在此中心的小聖堂舉行彌撒,本堂神父與柴神父共祭後,本堂神父致送一幅浪子回頭的聖相架給柴神父;對他的聖召蒙恩有着深重的意義呢!

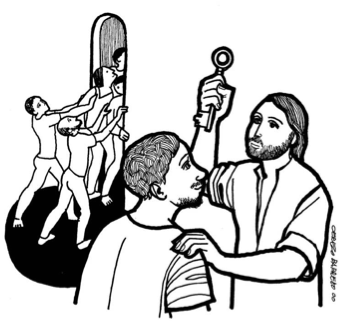

【聖言心語】常年期第二十一主日(丙)

文: 林文森神父 耶穌會士 路加 13: 22-30有宗教信仰的人常常覺得他們是一群特別的人,他們鐵口保證自己的未來絕對是無憂無慮的。各種不同的基督教派,也經常為了到底誰才是被揀選的子民爭論不休。曾經有好幾百年的時間,基督徒相信只有他們才能「得救」,更大聲高喊「教會之外沒有救恩」。或許這也是為甚麼今天的福音中有人問耶穌:「得救的人果然不多嗎?」這樣的問題反映出許多在耶穌時代的猶太人的信仰觀念,他們相信只有他們才是天主的「選民」。對於他們來說,異教徒和沒有信仰的人不遵守梅瑟的律法,是被天主拋棄的人。相反的,那些自稱為「選民」的人認為,只要遵守梅瑟的律法,天主的救恩就會臨到。

專訪郭春慶神父 「是天主的恩寵令我們堅持到最後。」

文:Marco Carvalho 出生於馬來西亞華僑的家庭,耶穌會士郭春慶神父於香港長大,也於香港首次聽到天主對他的召叫,且聽到天主召喚他到耶穌會。儘管如此,他的回應道路並非平坦、無任何困難。在父親極力的反對下,22歲那年,他加入耶穌會。他的堅持最終得到成果:他的父親最終願意領洗。半個世紀過了,郭神父稱五十週年並非完結。而且,他稱天主的恩寵一直在他內,且透過他,一直地工作。

五萬名青年齊集參與默主哥耶青年節

(綜合報道)默主哥耶第三十屆青年節上週四(1日)傍晚展開,由羅馬教區署理主教德多納蒂斯樞機主持開幕彌撒。本屆青年節主題為「跟隨我」,來自全球各地五萬名青年參與。

教宗為美國多宗槍擊案受害者祈禱

(梵蒂岡新聞網訊)教宗方濟各上主日(4日)在帶領信友誦念三鐘經後,特別為美國多宗槍為美國多宗槍擊案的受害者致哀,並邀請信友同聲向聖母瑪利亞祈禱。 教宗特別為美國埃爾帕索、俄亥俄州和加州槍擊案中手無寸鐵的受害者表達哀悼之情:「我在精神上與暴力受害者同在。這幾天在美國得州、加州和俄亥俄州,暴力導致血流成河,打擊手無寸鐵的人。我邀請你們跟我一起為傷亡者和他們的家屬祈禱。」

巴西朝聖之旅(一)

文:余佩嬋 2019年6月26日至7月14日共19日的巴西朝聖之旅,由耶穌聖心司鐸會(SCJ)柴浩東神父及李愛德神父兩位神師帶領,朝聖團隊共有45人,可謂陣容鼎盛,如此眾多教友參與,或許澳門的朝聖團很少機會舉辦往南美洲國家巴西朝聖之機會,是次幸獲得巴西藉的柴神父於去年有計劃籌備朝聖事宜,終能在本年的6月成行,從朝聖地及著名的遊覽勝地都由他負責安排,能到如此吸引的著名的耶穌基督山、糖麵包山、聖母顯現大殿等地,足以吸引各人仰慕觀光之心,以及柴神父的親和力及號召力,也是獲得眾人踴躍參與其中的原因之一吧!

【聖言啟航】警醒 = 靜靜地守候?

文:梁展熙 丙年常年期第十九主日 在這幾個主日,《路》一直努力使我們看清人生(生命)的真實。雖然資本主義思想體系只是在主曆十八世紀中才由英國哲學家亞當.史密斯等奠定,但在人類社會的歷史中,可以說自古以來就有以商業貿易來累積財富的做法,所謂「重商主義」(mercantilism)。耶穌時代當然也不例外;而《路》則視人追求財富的虛幻卻無視身邊饑寒交迫的人為萬惡之源(之一)【尤見16:19-31的〈富人與拉匝祿的比喻〉】。雖說澳門現在物質富庶,但放眼四海,時至今日,這仍是人世間的現況。《路》希望提醒我們,要在這空虛的幻象面前保持警醒。自從由埃及奴役中得到自由解放開始,「警醒」就成了以色列(猶太信仰)的基本生活態度。在那一夜,上主的使者途經每一戶埃及人和以色列人;而以色列人則整裝待發的舉行逾越節晚餐,準備好去跟隨着他們唯一的上主的引領,橫渡紅海,進入曠野(見讀經一)。「警醒」也是基督信仰的基本生活取態;基督徒一直等待着他們的主——耶穌基督的——的再來。而在祂回來的時候,凡警醒地等候着的,祂都要讓他們坐在筵席之上,並親自服侍他們。耶穌就是那紆尊為僕的主(the Master/Lord-Slave/Servant)。可以說,祂完全顛覆了人世間的主僕關係。