文:羅拔.巴倫主教(Bishop Robert Barron)

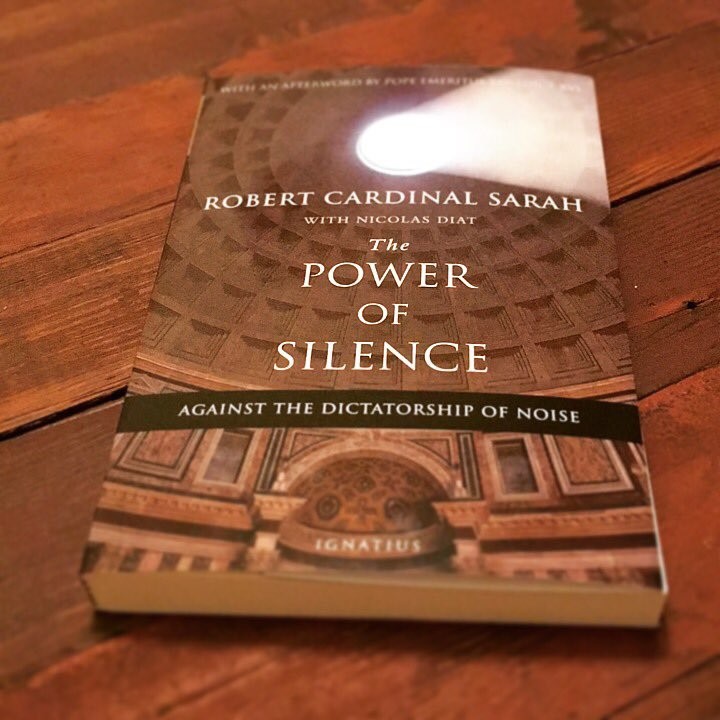

薩拉樞機最近的書本《靜默的力量:對抗噪音的獨裁》,探討一系列有關神學與靈修上的主題,全部均圍繞着噪音在我們的文化中、特別在教會中,所扮演和發揮的不快角色。擔任教廷禮儀部部長的薩拉樞機,對禮儀中的觀察最為尖銳和有力,這應該不足為奇。當我閱讀這本書、談及有關在彌撒中靜默的重要性,我發現我不時會堅決地點頭認同。

我在梵蒂岡第二次大公會議(梵二)後剛好成年,而梵二十分強調群眾需要「充分、有意識和積極的參與」彌撒。這著名句子源自二十世紀初期到中期禮儀運動的神學家,是對所有平信徒的一個呼籲,去知道他們在禮儀中的身份,不只是旁觀者,而是主動的參與者。但在實際的應用中,卻變得要鼓勵信友經常地作出身體上的行動:遊行、站立、歌詠、答唱、拍掌等等。就像要讓指導和領導禮儀的人感到他們必須時刻抓緊團體的肩膊,並把他們搖晃至清醒地參與。

相應地,靜默被視為敵人,因為靜默會使人陷入分心和納悶的狀態。很難讓大公會議後的人,會欣賞靜默可以是一種有高度的標記,甚至很難讓他們欣賞靜默能讓人著迷,意識到靜默是進入彌撒奧秘中深入默觀的標記。而這幾十年來,特別在年輕人當中,禮儀所發展的竟是讓人覺得彌撒是一種以宗教為主題的狂歡聚會,而且期間需要有很多的聲音滲入其中,成為不可或缺的一部分。我必須坦誠,當了神父多年,現在更是一名主教,我不曾思考:我們「過度活躍」的團體是否真正知道他們所參與的是甚麼。他們知道自己是活躍的,但活躍參與的是甚麼?

彌撒是天主聖子,在與祂身體的合一,轉向朝拜天主聖父的一個行為。透過我們完全的、清醒的,和主動的參與這正確的讚頌,我們變得更加有秩序,更完全地與基督配合,並更完全地和透徹地指向天主聖父。在彌撒期間,我們確實經歷了彼此間更高層次的一個團體,但這是因為我們發現到,並不是著重我們共同的感覺,而是我們對這超越性聖三的一份共同之愛。

在這方面,看懂彌撒的召叫與回應是最具啟發性的規則之一:透過司祭以基督身分的行動,基督的頭召叫着奧體的每一位成員,而他們的回應,有如《雅歌》中情人的情懷。在禮儀開始時,司祭(再次,不是以自己的身份,而是以基督的身份:persona Christi)說:「願主與你同在。」而信友則回應:「也與你的心靈同在。」透過聖秩聖事,在這裡的「心靈」就是基督的大能藏於司鐸當中。這神聖的交換於整台彌撒中繼續出現,基督的頭(司鐸)與奧體(信友)一直持續地互相交流,並鞏固他們的合一。透過舊約和書信的讀經,耶穌[向信友]說話;而祂奧體的成員[信友]亦在答唱詠中回應;耶穌又在福音中宣布自己和教導,而信友亦回應答道「基督,我們讚美祢。」另外,又透過司鐸的講道,耶穌開始回應聖言,而信友則透過誦念信經來表明信德。

司祭準備禮品(現由信友呈獻上祭台前),然後說:「各位兄弟姊妹,請你們祈禱,望全能的天主聖父,收納我和你們共同奉獻的聖祭。」這一句具有重要意義,因為它標誌着基督和其奧體的成員一同轉往天主聖父,共同作出感恩與犧牲。接着便是頌謝詞,是多麼美妙地表達這動態,基督向祂的子叫說:「請舉心向上。」而他們則回應:「我們全心歸向上主。」而耶穌透過司祭說:「請大家感謝主、我們的天主。」然後便是隆重的感恩經部分,由教會的頭與奧體一同向天主聖父祈求,後者[信友]將大大小小的犧牲歸入前者[司祭]十字架上基督的犧牲。到了禮儀的最後部分,基督將自己——已變成真正的體血——帶回到現實世界,讓奧體予以實現。

如模仿前教宗本篤十六世拉辛格樞機,薩拉樞機堅持在整個[彌撒]過程中靜默,團體的靜默、省思的靜默、聆聽的靜默、祈禱的靜默、奉獻的靜默等等。在彌撒中有很多的聲音,但除非在這些聲音中培養沉默,否則我們很容易忽視我們在祈禱中所作的事情。

來源:Word On Fire

* Bishop Robert Barron 是美國網站Word On Fire的創辦人,他近年利用新媒體推行福傳,親自透過網絡媒體解釋教理、教會傳統,甚至一些信仰的常見問題。2015年9月,他獲教宗方濟各任命為美國洛杉磯輔理主教。

Follow

Follow