文:容偉源

當一個人成長到了青少年階段,會開始對異性發生興趣。談戀愛、建立親密關係是隨後可能發生之事。而多數人最終選擇婚姻生活。由談戀愛到建立家庭的歷程,大概會被社會大眾視之為可順其自然、從錯中學習的人生必然階段。儘管過程中有著多少斷腸、心碎,更甚者婚姻出現破裂,殃及下一代,人們又容易以一句「家家有本難念的經」來置身事外。這就難以有足夠的聲音在社會上形成一個需要學會「如何去愛」的氛圍。而因一般愛情瓜葛而產生痛苦的事,自然而言更不受社會重視。相反,無論電影、歌曲或小說都在歌頌轟轟烈烈且傷痕累累的愛情。你願意相信愛情就是這麼一回莫名其妙之事嗎?

根據澳門統計暨普查局顯示,2016年結婚數是3,891宗,離婚宗數是十年前的一倍,達1,245宗,大約等於每3對新人說我願意的同時,就有一對怨偶在辦離婚。越來越高的離婚率,人們或會歸因於現代社會的家庭觀與感情觀越來越傾向個人主義,夫婦生活上的不協調的容忍度越來越低,加上更多女性能夠財務獨立,亦為離婚增加多一個重要條件。然而,一對夫妻要離婚,是敲起一件心理受打擊、財務受損、子女撫養權可能會失去、生涯規劃受破壞、兒女身心受創、嚴峻考驗著與對方家人親友關係等的雙輸喪鐘,仍未計算離婚前所經歷的家庭風暴。所以有理由相信澳門的高離婚率另有更終極的原因在。有說婚姻失敗的人若再婚,既會更精明地擇偶,亦不會重蹈以往婚姻的戰場而變得更懂得去愛。那麼,姑請大家看看美國過去的一些統計:50%的第一段婚姻、67%的第二段婚姻及73%的第三段婚姻都以離婚收場。

一個人親密關係的歷程由滿懷希望走到傷心失望,似乎是不少現代男女的真實寫照。欲究其原因,可從社會科學角度來窺探「問世間情為何物」神秘的一面。

遠在1950年代,英國發展心理學家John Bowlby認為由於進化的原因,嬰兒一出生就知道自己的幼小和脆弱,為了生存是需要依賴大人的保護。而吮吸、緊貼、跟隨、微笑和哭泣等嬰兒行為往往會引起成人(通常是母親)的照顧,因此嬰兒和照顧者形成了一依附關係。依附關係會在整個生命週期中起著至關重要的作用,這就是著名的依附理論(Attachment Theory)。

當嬰兒有各種心理生理需求時,如果父母都給予回應,或至少能釋出關心孩子的訊息,這樣,他們漸漸會將世界理解為安全的、可預測的,這就形成安全型的依附關係。相反,可能有更多的時候,父母親因疲倦、心情不佳、太忙、壓力大或個人性格的緣故等,帶了負面的情緒來回應、根本沒有理會甚或拒絕孩子,慢慢就會形成不安全依附關係。小孩理解的世界是沒有溫暖、其他人是敵對的、不可預測的、冷淡的、矛盾的或不可信賴的。不幸地,依附關係很可能成為後來親密關係的原型!

在不安全依附環境下長大的成人,社交上會衍生了負面的期望。在親密關係中,通常伴隨著自我不配和不可愛的信念、無法信任伴侶、相信對方終有一天會拋棄自己。個人低自尊、情緒較易起伏、內心沒有安全的堡壘來擋隔外來壓力。如此看來,不難想像不安全依附的男女相愛,似乎只是掀起了苦戀的面紗。即使他們勉強進入了婚姻關係,不安全依附的父或母,又會對子女重演自己兒時主要照顧者的戲碼,依附類型就變成家族詛咒般延續。由以上的觀點,我們可以看出不愉快戀愛的端倪,可能是由於一個傷痛的嬰幼兒經歷,而這經歷的影響一直延伸至成年後的情事。一切的愛情拉扯都是心理不健康的表徵。表徵下的深層問題若不處理,會像幽靈般隨時出沒來破壞一生的親密關係。「心病還需心藥醫」。當事人可藉諮商師的幫助,讓自己回到童年,並從過往不合適的依附關係中解放出來,將整體心理調適得更健康,就可以對伴侶有一全新的認知,輕鬆地重新上路。

若從天主教角度分析為何許多人希望在愛情中得到愛卻又生了恨的迷思,可找到更終極的答案。

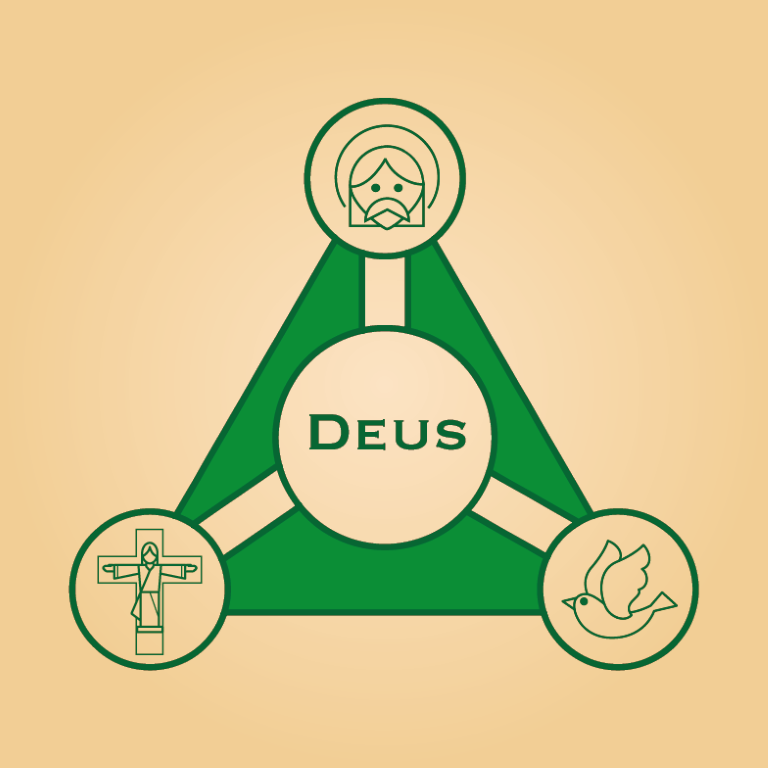

在《天主教教理》中,在一開始說明天主對「人」的計劃時提及“無限完美而神聖的天主,因為出自祂純粹的仁愛計劃,祂自由地創造了人類,並為使人類分享祂幸福的生命。”而聖若望進一步說:「天主是愛」(若一4:8, 16)。天主本身就是愛,而衪的愛是自有的、無限的、常在的、不變的、無始無終的、不可言喻的。天主用地上的灰土創造了人,在他鼻孔內吹了一口生氣,人就成了一個有靈的生物(創2:7)。這人就是亞當,人類的第一個男人。後來,天主說:「人單獨不好,我要給他造個與他相稱的助手。天主遂在亞當身上取出了一根肋骨,形成了厄娃,並引她到亞當前並表示人應離開自己的父母,依附自己的妻子,二人成為一體(創2:18-24)。本來「樣樣都很好」(創1:31),一對新人住在幸福美善的樂園裡。可惜人的驕傲,希望自己能夠變成如同天主一樣,厄娃經不起蛇的引誘吃了知善惡樹上的果子,亞當亦妄用天主賜予他的自由吃了,他們違反了天主的命令,罪從此進入了世界。

以社會學的用語可以說,罪是先進入「家庭」,繼而擴散至世界。創世記第三章我們便可看到人類史上第一宗家庭關係的不和諧。人犯罪後,天主問亞當是否吃了衪禁止他們吃的果子,亞當既埋怨天主也責怪夏娃:「是你給我作伴的那個女人給了我那樹上的果子,我(亞當)才吃了」。而夏娃腦袋亦很靈活,立即推卸責任: 「是蛇哄騙了我,我才吃了」(創3:12-13)。從此以後,人我關係便受到罪的損害,原先因原始義德所享有的和諧關係已遭破壞,人類和整個世界都承受了「缺乏」原始的聖德和義德的惡果。靈魂上的精神官能對身體的控制也被摧毀;男人與女人的結合處於緊張狀態;他們的關係將帶有私慾和奴役對方的傾向(《天主教教理》400)。

人,生而有缺所衍生的問題及痛苦,可見諸於所有包含人的關係裡。父母沒有能力對子女的成長給予周全的照料、重男輕女、重幼輕長、自己的惡習不改而傳給下一代、傷害性的責罵、情緒勒索、自我為中心引起情侶間的愛恨情仇等等。各式各樣的男女/家庭問題越來越多。那麼,親密關係看起來都註定不會有甚麼好結果吧。然而,如前所述,天主是愛,祂的愛是忠信的、永恆不變的、圓滿的。即使人類敗壞,天主沒有放棄我們。為治癒罪惡的創傷,祂更賜給了人類恩寵,沒有恩寵的助佑,男女便不能實現他們生命的彼此結合(《天主教教理》1608)。

此外,教宗方濟各提到,許多人在童年時期未曾感受到無條件的愛,因而損害他們信任別人和奉獻自己的能力。由於與父母和兄弟姊妹惡劣的關係所形成的舊創傷仍未痊癒,會投射到夫婦之間的關係,對婚姻生活造成危害。因此,他們必須接受一個自己從未面對過的治療過程(《愛的喜樂》勸諭240)。

從諮商心理角度看,小至男女爭吵、複雜至婚外情、慣常做第三者等,其實都事必有因。若當事人藉著天主的恩寵,得到強大而堅實的力量,再輔以家庭治療,使得以成人的觀點對問題重新看待,藉著寬恕、接受及和解,將自己轉化成為一個更整合的、更有能力去愛的人。那時,你會讚嘆天主竟在塵世間將愛情畫成這道美麗的風景!

參考資料:

A.Bifulco and G. Thomas (2013), Understanding Adult Attachment in Family Relationships, research, assessment and intervention

Judith Feeney, Patricia Noller (1996), Adult Attachment

Follow

Follow