耶穌會復會200週年的意義

李子林

今年是耶穌會復會200週年。很多人認識耶穌會,但知道耶穌會曾被解散過四十年的人不多。本文嘗試由依納爵靈修角度默觀這個史實,去初步探討其意義。

耶穌會於1540年由教宗保祿三世批准成立,迅速地由最初十人發展成二萬二千餘人分佈在全球各地的福傳團隊。並且,在歐洲每個國君的身旁總有耶穌會會士的踪影,每個國君的繼承人差不多全接受過耶穌會的教育。耶穌會在俗世和教會都可視為天之驕子。

沒有人會料到,1773年教宗克萊孟十四世竟然頒發「主救主」的簡諭,解散了耶穌會。耶穌會遭解散的原因很複雜。大體而言,外在的環境是耶穌會因保護拉丁美洲原居民而不受葡萄牙與西班牙兩國君主的歡迎。至於內在因素主要是教會內因利瑪竇為針對中國福傳而主張的中華禮儀所引起的「禮儀之爭」等。

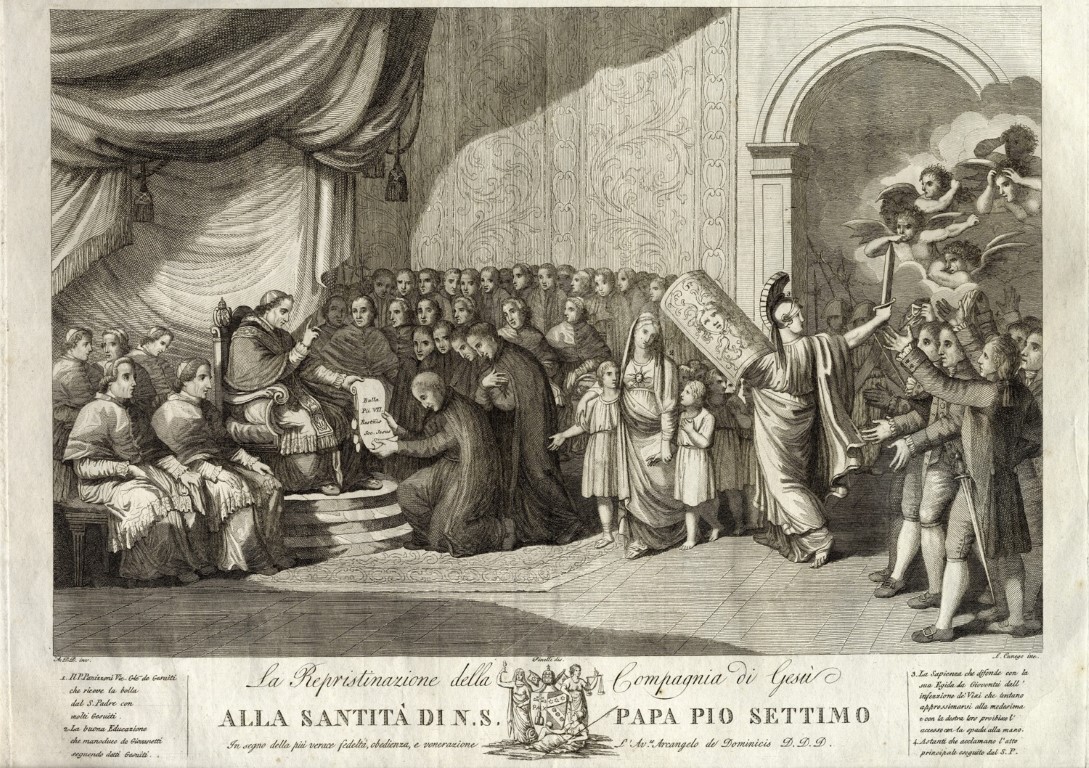

令人不可思議的是四十年後,教宗碧岳七世於1814年8月7日頒佈「對眾教會的關注」詔書,恢復了耶穌會。

耶穌會由炙手可熱的修會被下令解散,其遭遇猶如會祖聖依納爵•羅耀拉二十六歲在邦布羅納一塲西班牙與法國戰役中受重傷而破滅了他以馳騁沙塲,為國立功的夢想。

這個夢的破滅後來不單成為了他皈依的契機,更成為他操練「神操」和總結操練經驗而成書的鉅著《神操》,為教會帶來了新的靈修傳統。

同樣,耶穌會的解散對這個修會來說是個很大的打擊。但天主卻透過這「不幸」的事件,讓耶穌會「重生」。因為若沒有這次的解散,耶穌會可能會因與歐洲各國專制的君主走的太近,而被隨後發生的革命浪潮所吞噬。

反而經過解散後復會的耶穌會可以將全副精力放在使徒工作上,如福傳、靈修、辦學等。會士的人數亦迅速增加,完全表達出將自己奉獻予天主的熱忱和慷慨。

或許耶穌會前會長雅魯培神父 (1907—1991) 對耶穌會士所講的話正是耶穌會的最佳寫照:「我們耶穌會士並非人們所說的那樣壞,也不是人們所想的那麼好。不,我們是平凡的人;就是說,我們不是天才。天才,耶穌會內有的,不過很少。好久以前,有人說過:耶穌會的偉大在於按部就班把一批平凡的人培育成為有用之才。你們之間是否有自以為天才的人?我想不至於!但是團結呢?那就是重要的事了。我們靈修同一心願:共同獻身於基督。依納爵心目中,我們的優越不在智力層次,固然智力層次要優越,但我們要優越在獻身精神上。」

事實上,這份靈修精神正要在每個時代不斷持續及更新。

附注1:依納爵靈修研討會將於11月28日至12月1日假香港舉行,歡迎報名參加,詳情可瀏覽http://xavier.ignatian.net/html/ic2014/ 或致電+85256967790查詢。

附注2:鳴謝香港長洲思維靜院—依納爵靈修中心,轉載自香港公教報。

Follow

Follow