文:孔維仁神父耶穌聖心金邦尼傳教會 「他們正吃的時候,耶穌拿起餅來⋯⋯說:『你們拿去吃吧!這是我的身體。』又拿起杯了,祝謝你⋯⋯對他們說:『這是我的血,盟約的血,為大眾而傾流的。』」(谷14:22-24)

活出信仰 Faith and Life

【心遇聖言】聖神,請祢如綿綿細雨般降臨

文:孔維仁神父耶穌聖心金邦尼傳教會 乙年五旬節、聖神降臨節 「我本來還有許多事,要告訴你們,然而,你們現在不能承擔。當那一位真理之神來到時,他要把你們引入一切真理⋯⋯」(若16:12-13)

【天主的莊田】學習祈禱

文:羅芷芬竹灣聖若瑟靜院 竹灣聖若瑟靜院舉辦的2024年《播種默觀的種子》四旬期日常生活中的八周退省圓滿結束。每位來學習祈禱的組員有其領受,且聽聽他們自己的心聲吧。

【心遇聖言】耶穌升天展開的雙手,既是歡迎也是派遣

文:孔維仁神父耶穌聖心金邦尼傳教會 乙年耶穌升天節 5月1日我們慶祝了聖若瑟勞工主保堂建堂的廿五周年。與澳門其他較為古老的聖堂相比,聖若瑟勞工主保堂的現代建築風格顯得與眾不同。祭台上方,在十字形狀的巨大馬賽克中央,掛着復活主基督張開雙臂的升天圖像。

【心遇聖言】教會:耶穌朋友的團體

文:孔維仁神父耶穌聖心金邦尼傳教會 乙年復活期第六主日 「這是我的命令:你們該彼此相愛,如同我愛了你們一樣。人若為自己的朋友捨掉性命,再沒有比這更大的愛情了。你們如果實行我所命令你們的,你們就是我的朋友。我不再稱你們為僕人,因為僕人不知道他主人所做的事。我稱你們為朋友,因為凡由我父聽來的一切,我都顯示給你們了。」(若15:12-15)

【心遇聖言】沒有基督,我們不能作甚麼好事

文:柴浩東神父耶穌聖心司鐸會 乙年復活期第五主日 在本主日復活期第五主日的福音中,耶穌繼續在所居住的樓房中教導門徒,也就是最後晚餐舉行的地方。祂向門徒們解釋,為了結出好的果實,他們必須與自己同在。這似乎是人人同意的明顯真理。但實際上,情況並非總是如此。有一種很強烈的傾向認為,任何人都能行善,所需要的只是知道需要做甚麼和去做的意願。儘管這一切看似微不足道,但我們面對的是白拉奇主義(Pelagianism),也是教會自聖奧思定時代、誓反教革命時代,到聖女大德蘭時期及今天教宗方濟各,教會一直對抗的異端。

【心遇聖言】教育就是教導如何為別人奉獻自己

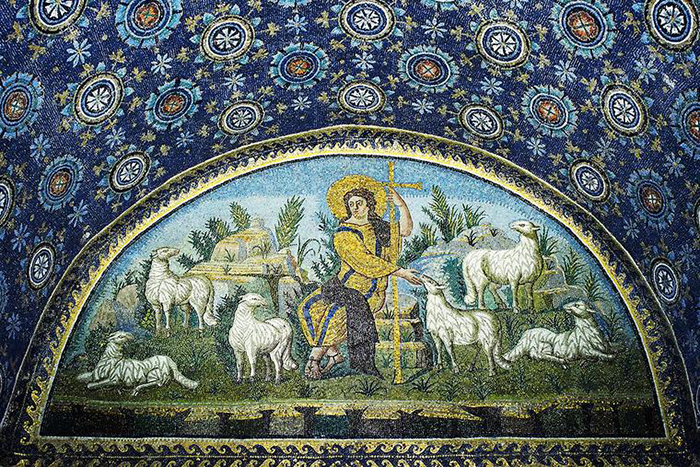

文:孔維仁神父耶穌聖心金邦尼傳教會 乙年復活期第四主日,善牧主日 「我是善牧:善牧為羊捨掉自己的性命。」(若10:11) 在過去幾星期,我們聆聽了《宗徒大事錄》中有關領洗、加入基督徒團體的人數不斷增加的事跡。但我們也了解到,初期教會的使命,經常遭到反對甚至迫害。《新約》強調一個事實,門徒們不但沒有感到灰心,反而意識到耶穌復活後並沒有拋棄他們;相反,耶穌繼續與他們同在,給他們力量和勇氣去面對逆境。耶穌在世時對他們說過「我是善牧」這句話,深深地印在他們的腦海中。難怪在羅馬皇帝凶殘迫害期間,在地下墓穴中最早出現的圖像,最常見的耶穌都是以善牧肩上抬着羔羊的形象。

【心遇聖言】勿像鬼魂般過活!基督的復活光照我們信德的物質層面

文:孔維仁神父耶穌聖心金邦尼傳教會 乙年復活期第三主日 「耶穌站在他們中間,向他們說:『願你們平安!』眾人都害怕起來,想是見了鬼。耶穌向他們說:『你們為甚麼害怕?為甚麼心裡疑惑?你們看看我的手、我的腳,分明是我。你們摸摸我,應該知道:鬼是沒有肉軀和骨頭的。你們看:我是有的。』」(路24:36-39)

【心遇聖言】復活主基督的呼吸,混亂世界慈悲之油

文:孔維仁神父耶穌聖心金邦尼傳教會 乙年復活期第二主日 「因為怕猶太人,門戶都關着,耶穌來了,站在中間對他們說:『願你們平安!』⋯⋯門徒見了主,便喜歡起來。耶穌又對他們說:『⋯⋯就如父派遣了我,我也同樣派遣你們。』說了這話,就向他們噓了一口氣,說:『你們領受聖神吧!你們赦免誰的罪,誰的罪就得赦免;你們保留誰的罪,誰的罪就被保留。』」(若20:19-22)

【復活的人】(1) – 耶穌基督的——及我們的——復活

文:高凡濤神父(Fr Fausto Gomez, OP) 聖保祿告訴我們:「假如基督沒有復活,那麼,我們的宣講便是空的,你們的信仰也是空的。」(格前15:14)基督復活了,因此,我們的信德就是我們生命的根基,我們的望德就是期待着自己的復活,我們的愛德引領我們進入天父的家——天國。