文:文祖賢神父 譯:吳志濠 我們先前探討過生命可以多麼複雜,現在,我們會進一步了解其複雜之處。很有可能,我們作某件事時,其行為本身是善或好的,持有善的目的或意圖,並且在善的環境下進行。但是,倘若這行為促進他人的惡行(的發生)呢?

活出信仰 Faith and Life

【聖言啟航】人命豈若朝霜!

文:梁展熙 乙年常年期第十三主日 如果大家以為當我們進入到常年期,禮儀讓我們反思的也不過是「好平常」的主題,那麼,我們便太看輕了安排禮儀讀經的前輩了。約略速讀彼此呼應的讀經一和福音選讀,我們已明白今天禮儀的主題,是異常沉重的,也是我們許多時候刻意避而不談的課題:死亡。

專訪德詩雅修女:回應聖召就如墜入愛河

文:姚子汶 真福團的德詩雅修女6月8至30日假主教座堂舉行「默觀行:心之行旅」畫展。她在本月10日假澳門大會堂舉行的講座中,指出人類心靈生活的重要性,並期望畫展能喚起參觀者發現內心的道路,在繁忙的城市中找到心靈的渴求、找到天主。 她早前亦接受《號角報》專訪,談到她的皈依與回應聖召之路,又分享她對藝術的看法,以及作為公教藝術家使命的看法。

致:維護生命的使者 梵蒂岡新修訂的《醫護人員憲章》

文:Fausto Gomez OP 譯:何紹玲 聖若望保祿二世於1985年2月11日,成立了宗座醫療事務委員會,到了1994年,這宗座委員會發佈了第一份《醫護人員憲章》。在考慮到科學、生物科技和生物醫學上的快速發展,和顧及《教會訓導》的新文檔,宗座醫療事務委員會便於2016年發佈了《醫護人員憲章》的更新和增修版。

悔改與救贖(二)

文:劉伯爾納德 編按:上期本報刊登一位內地教友的投稿,提到每人都有一個最終的夢想,就是要成為聖人,而且是一件可能的事。作者又指,要為成聖這目標作好準備,並列出五點——學習了解自己的思想;學習了解自己的思維;學習建立清楚的思維;學習檢視自己的心靈;學習了解自己就是愛——去學習踏上成聖之旅。今期會繼續列出準備自己的第六、第七點。

【速食哲學】(69)甚麼是「情景倫理」?

文:文祖賢神父 譯:吳志濠 當我們忽略行為對象(finis operis)時,這會導致甚麼事情呢?如果我們忽略行為本身的道德性,那麼我們只能依靠我們的意圖(《速食哲學》第66篇)或環境來判斷我們行為的道德價值。在依賴這兩個因素的同時,我們掉進了所謂的「情景倫理」,或「後果 / 結果論」或「相稱論」。

【聖言啟航】人如其名的若翰

文:梁展熙 若翰洗者誕辰 也許大家都知道,教會禮儀傳統一般不紀念和慶祝聖人的誕辰,而只紀念或慶祝他們的死亡或殉道。當中的例外,除了耶穌基督和祂的母親瑪利亞之外,就是洗者若翰。在這特別的日子,就讓我們回顧一下若翰神奇的出生,以及他聖言前驅的身份所作的教導。

【聖言心語】聖若翰洗者誕辰節主日(乙)

文:林文森神父 耶穌會士 聖路加福音1:57-66,80 我出生在海外華人家庭,我與母親住在一起時,她告訴我:「人生有三個重要時刻,一是出生,再者是結婚或當神父,最後是死亡。一旦你知道這消息或收到了邀請,儘管工作再忙碌,你還是要撥出時間參加。」

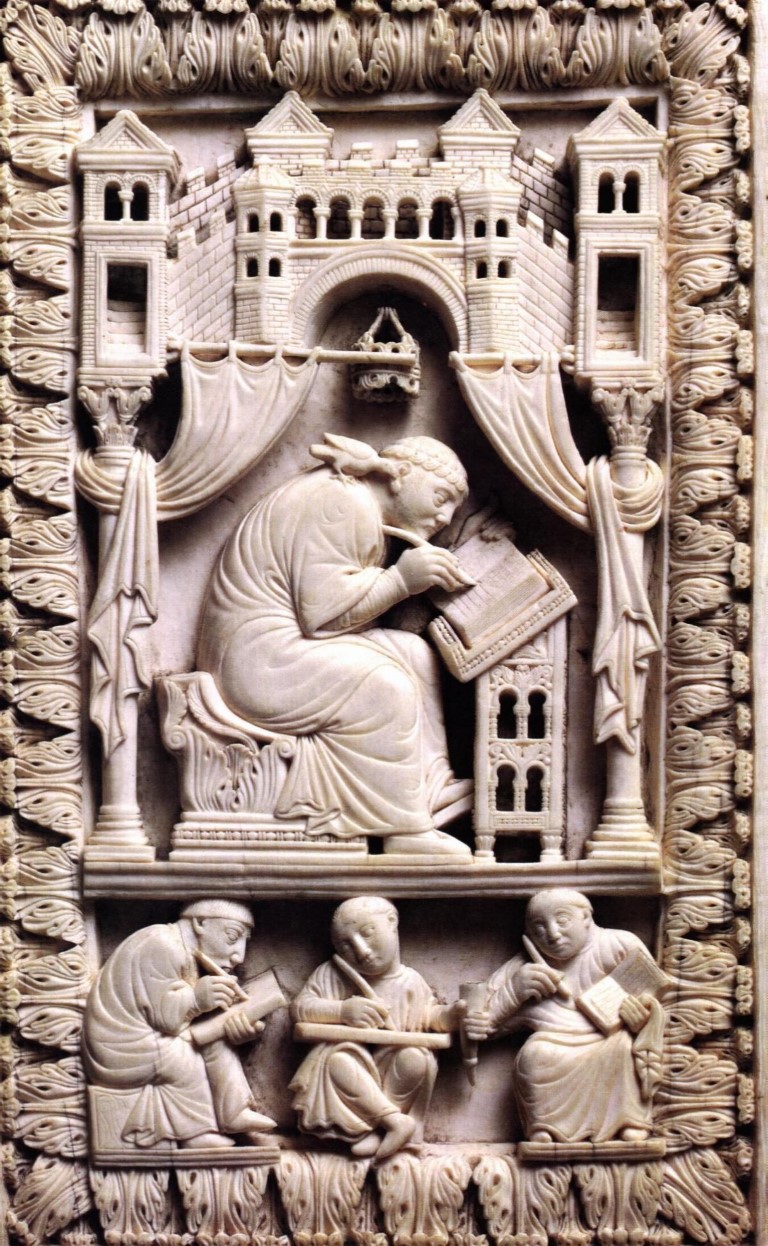

【天主教會的分裂,改革和分立】第七章:羅馬與君士坦丁堡

文:Vitor Teixeira 譯: 余漢釗 現在,我們來看公元後第一個千年的中葉,東西方教會分家。從公元五世紀,古典時代晚期的時候,首都設於羅馬的西羅馬帝國開始沒落,中世紀開始,東西方教會自立門戶,並慢慢各自發展,而羅馬與君士坦丁堡亦彼此越漸遠離,甚至是在暗中對抗。羅馬逐漸肯定聖經為主要教義的源頭,而君士坦丁堡則保留了古典的、思辨性的和哲學的文化,甚至影響阿拉伯領域及新興的伊斯蘭教。隨著教宗大額我略一世的就任(任期590至604年),教會也走進中世紀,東西方教會各自確立並建立了其特徵各自界定,直至十六世紀宗教改革。

【聖言啟航】倚風兼雨宿流鶯

文:梁展熙 乙年常年期第十一主日 在《谷》中耶穌第一句宣講的話就是:「時期已滿,天主的國臨近了,你們悔改,信從福音罷!」(1:15)。自此之後,耶穌一直以祂的驅魔和治病等來展示天主國在祂身上的臨在。在今天的福音選讀中,耶穌卻開始透過祂的宣講來讓我們窺探天主國的本質。 乍聽之下,我們對耶穌用來描繪天主國的比喻耳熟能詳。這是十分好的。不過,太熟悉的感覺有時反而讓我們察覺不到,一方面是耶穌所承傳的猶太信仰傳統,另一方面是耶穌宣講中的獨特之處。那麼,就讓我們先從祂所繼承的舊約傳統開始。