文:梁敬之 婚姻及家庭治療師及認可督導 太陽、月亮 ,請讚美上主,歌頌稱揚他,直到永遠!。(達尼爾3:62)

活出信仰 Faith and Life

【如何訓練教會合唱團】(8) 樂器在禮儀的使用

文:龐保頤(Aurelio Porfiri) 教會音樂總監必須注意樂器在禮儀中的正確使用。通常這是教會音樂項目中最有問題的其中一部分,因為太多牧者允許使用禮儀中不該佔有一席位的樂器。

【聖言啟航】基督徒之道 師法基督

文:梁展熙 甲年耶穌受洗節 《依撒意亞先知書》第四十至五十五章又被稱為「安慰之書」(Book fo Consolation)。當中,天主向祂的子民宣告,流徙之期業已屆滿,他們的拯救近了。他們離開巴比倫途經曠野回到應許之地的旅程,就像是新的出谷事件(new exodus)一樣。

【聖言心語】主受洗日(甲)

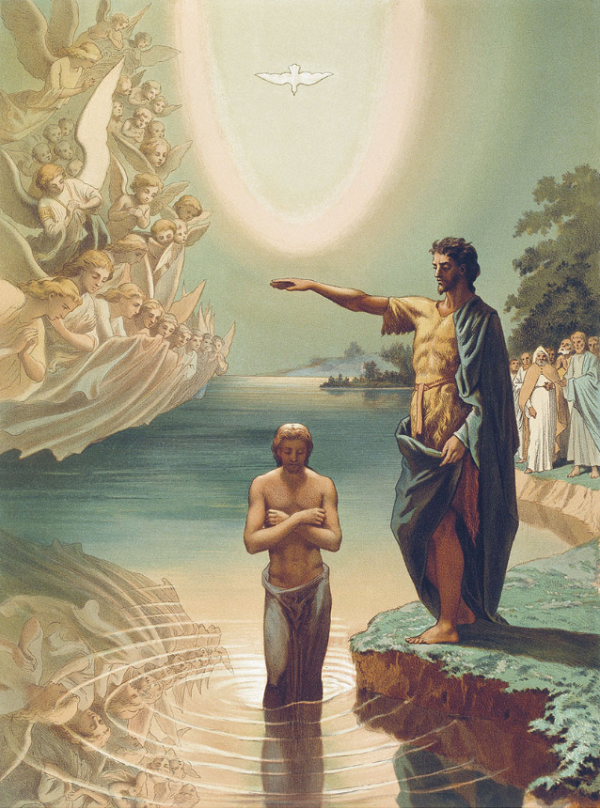

文:林文森神父 耶穌會士 瑪竇 3: 13-17 今天我們結束了聖誕期,正在進入常年期的第一週,同時也是慶祝耶穌受洗的日子。從聖誕期到今天,我們連續慶祝了三個重要的節日:首先當然就是聖誕節。耶穌出生在簡陋的馬槽中,而最先來朝拜祂的是那些貧窮的牧羊人,這就代表了天主降生成人來到我們中間,為的是向世上的窮人和罪人帶來好消息。其次是主顯節。天主為了拯救我們,祂顯現給所有的外邦人看,而不僅僅是那些被揀選的特定民族。第三個慶日就是今天所慶祝的主受洗日。我們藉由耶穌基督,清楚地看見天主的臨在,也透過耶穌的一言一行,體會到天主奇妙的化工。

【速食神學】(63) 有沒有人的誕生是被預告的?

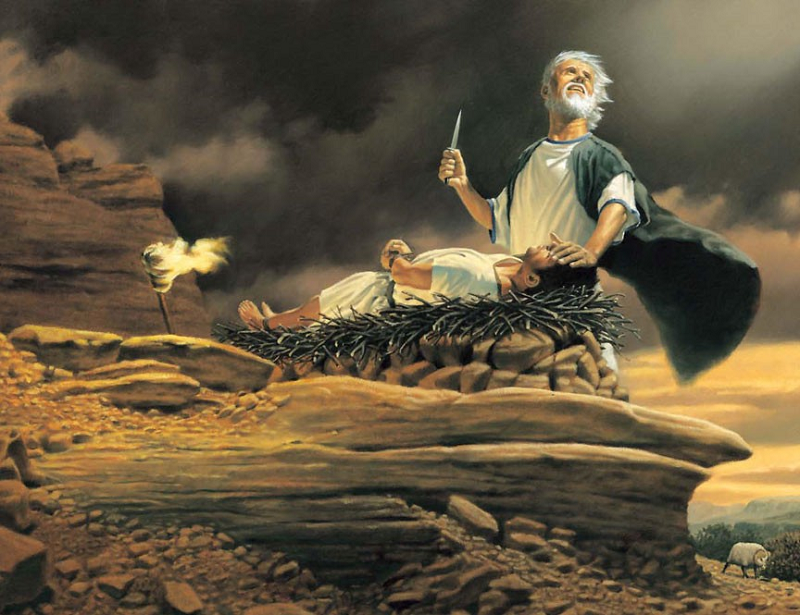

文:文祖賢神父 譯:吳志濠 沒有人能夠預知一個人的未來誕生。諸如佛祖、孔子或蘇格拉底此等人物的誕生也沒有被預告(他們三人約於公元五世紀誕生)。但是,有一個人的誕生是預先宣布的,並且在其誕生前數千年已經有人等待着,其誕生的宣布同時還提到了他的母親。

【速食神學】(62) 耶穌基督曾經笑過嗎?

文:文祖賢神父 譯:吳志濠 「天主聖子……用人的手工作,用人的理智思想,用人的意志行動,用人的心去愛。祂由童貞瑪利亞誕生,確實成了我們中的一個,除了罪惡外,完全與我們相似」(《論教會在現代世界》第22點第2節,引用於《天主教教理》第470點)。

【如何訓練教會合唱團】(7)為彌撒專用經文選擇音樂

文:龐保頤(Aurelio Porfiri) 我在前幾章裡用了精確的概念指出禮儀是甚麼,來強調為禮儀選擇音樂的重要性;這不是遵循個人品味。如果沒有好好地培養個人品味,它不會成為好的指引,尤其是為彌撒專用經文(Proprium Missae)選擇音樂。

【聖言心語】主顯節主日(甲)

文:林文森神父 耶穌會士 瑪竇 2:1–12 「主顯節」外文稱為Epiphany,意思是天主的顯現或顯示。這慶節始自東方教會。東方教會,以東方賢士的前來朝覲,慶祝耶穌的誕生,同時紀念主受洗與加納婚宴,因而主顯節是東方教會的聖誕節。西方教會後來才在聖誕節後加入紀念賢士來朝的主顯節。事實上,兩個慶節都是以慶祝天主子降生成人的奧跡。

【論盡家庭】(3.12) 聖誕禮物

文:梁敬之 婚姻及家庭治療師及認可督導 天主終於俯聽 了我,也傾聽了我哀號的祈禱……(聖詠66:19)

【聖言啟航】世界重重黑暗 萬民之光始生

文:梁展熙 甲年聖誕期主顯節 今天的讀經一取自依60:1-6,主要是因為當中提到駱駝帶着列國的財寶——包括黃金和乳香——來到耶路撒冷。再加上聖詠第七十二篇,就成了《瑪竇福音》中賢士們跟隨異星指引尋找新生的猶太人君王這一幕的文化元素背景。《依.第六十章》成書的歷史背景,是巴比倫流徙的時代,他們的鄉土被蹂躪,他們的子民被流亡。在這情況下,依撒意亞先知為了安慰耶路撒冷的居民,使用了深沉漆黑中的一道????光的圖像。儘管被蹂躪破壞的耶路撒冷猶如陷入黑暗之中,天主卻仍然沒有放棄這城市。天主的榮光照射在以色列身上,把整個民族從黑暗中拯救出來,帶到光明之中,也就是從奴役中拯救出來,使他們重獲自由,彷彿當年天主所施行的出谷事件一樣。