(本報訊)竹灣聖若瑟靜修院將於11月至明年1月推出「划到深處祈禱會」網上祈禱系列,邀請渴望在工作中丶家庭中丶日常生活中與天主相遇的人,透過分享、祈禱及聆聽聖言,去尋找天主如何在這些經驗中陪伴我們。

活出信仰 Faith and Life

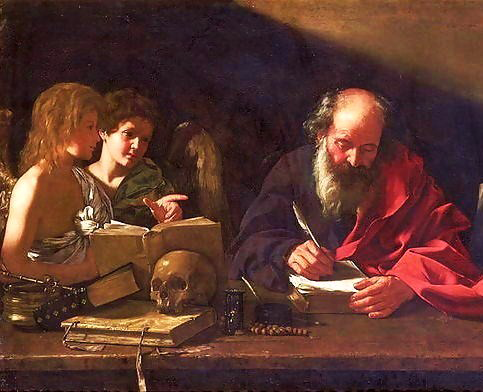

初讀教宗方濟各宗座牧函《熱愛聖經》

文:梁展熙 相信大家應該都聽過以下名句(或諺語):「對聖經無知,就是對基督無知」(拉丁原文:Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est.),但這句話出自何處呢?其實,這是聖熱羅尼莫(英:St. Jerome)在他的《依撒意亞先知書注》的導言中的一句話。聖熱羅尼莫對後世的貢獻,當然不僅僅是一些金句。活在主曆第四至第五世紀(約347年至420年9月30日)的他,在花費一番功夫習得各聖經語言後,親赴聖地把整部聖經譯成拉丁語。而他所譯成的《拉丁通行本》(Latina Vulgata)成了天主教會內閱讀聖經的「官方版本」,直到上世紀初,天主教會才正式接受把聖經翻譯成原本拉丁語通行的地區的現代語言【按:在二十世紀前,天主教會多對歐洲和英倫等地區把聖經翻譯成通用語言有所保留,但接受將之翻譯成各傳教地區的通用語言】。

【從《聖詠集》到答唱詠】(15)請你們向上主謳唱新歌

文:龐保頤(Aurelio Porfiri) 在我們先前對聖詠的研究中,尤其是答唱詠這個獨特的禮儀形式,我們學到了一些我認為值得在這裡回顧的要點,作為基督徒和猶太人詩歌之旅的一個總結。 聖詠是源於達味王的古老神聖傳統,是猶太基督徒禮儀遺產的核心。它們本身並不只是好詩,更是構成我們宗教傳統的其中一個最重要和最珍貴的遺產。基督教神學家迪特里希.邦赫費爾(Dietrich Bonhoeffer,1906-1945)曾說:「我們越是在聖詠內成長,並以它作為我們的祈禱次數越多,我們的祈禱就會變得既簡單卻豐富。」我們不只與猶太人共享它,也與其他基督教派共有。當然,這是有合理的原因,因為耶穌也沉浸在聖詠的世界,讓我們想起在最後晚餐中詠唱的聖詠113至118首,大讚歌(the great Hallel),或十字架上提及的聖詠22首。我們的主耶穌基督也沉浸在聖詠的世界,在年幼時從他母親,我們的童貞聖母瑪利亞,或是他父親聖若瑟那裡聆聽它們。他在猶太會堂和耶路撒冷聖殿以它們來祈禱。為耶穌而言,聖詠是生活的經歷,門徒祈禱的支柱。

【心筆在言】等待的煎熬

文:Joshua Un 不知道大家喜不喜歡等待呢?「等待」這個東西和我的關係就如一位老知己。可是,此知己乃是不速之客,總是在不經意間就來到了,且一來就會關心我最心底裡的事。究竟知己你來,是帶給我安慰還是煎熬呢?

【向日葵之歌】生日禮物

文:羅芷芬 今年的生日有一份特別的使命,就是要為一連三天的退省做翻譯工作。初接到邀請時,毫不猶豫地答應了,有份預感在這個特別日子主會有祂的美意,莫名的喜悅和盼望充滿心田。

【速食神學】(101) 一個人如何獲得天堂的資格?

文:文祖賢神父譯:吳志濠 耶穌告訴門徒說「將來有許多人,我告訴你們:要想進去(天堂),而不得入」(路13:24)。那麼,要獲得永久幸福的資格,到底有甚麼要求呢? 《天主教教理》第1023點解釋說:「那些在天主的恩寵和友誼中過世的人,在完全煉淨之後,將與基督永遠生活在一起」。

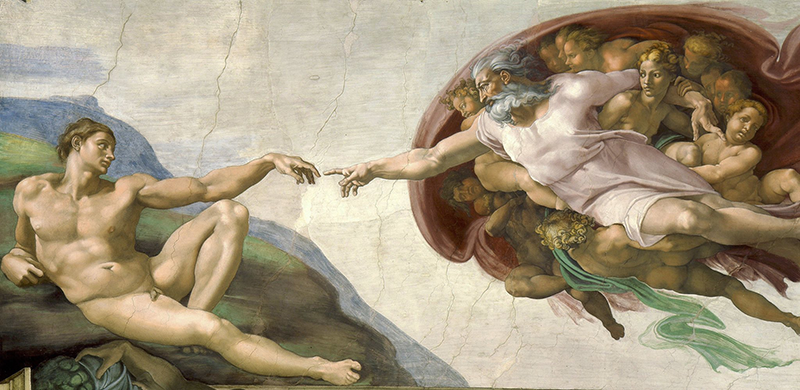

【聖言啟航】人.天主的肖像.愛的肖像

文:梁展熙 甲年常年期第三十主日 《出谷紀》第十九至廿四章所記的,就是天主與祂藉梅瑟領出埃及的子民之間的盟約。先以天主與梅瑟之間的對話(第十九章)來開始,接着是十誡(第二十章),之後是學界稱為〈盟約法典〉(covenant code)的第廿一至廿三章,指出以色列民活出與西乃盟約相一致的行為標準。最後,在第廿四章,以民承諾會做好他們的本分,遵守這『法典』。

【教會的分裂、改革和分立】第六十七章:社會問題 (I)

文:Vitor Teixeira譯: 余漢釗 在一瞬間,世界加速了運行。十八世紀末,英國首先起步。經濟發展取代了意識形態、烏托邦、自由和信仰。浪潮席捲全球,並掩蓋一切。教會受到自由思潮的攻擊。它企圖迎合新世代但不失其本質,並努力逐步與新社會接近,且多次作出內部的討論和找尋路向,以既不脫離傳統又不阻礙其發展,去不斷革新。但在這一切努力之中,西方世界出現了新局面,就是沒有人去保護弱勢社群或那些被物質進步而遺棄的一群。那些在工作中和工廠裡受剝削的人,是沒有得到任何人的幫助。而唯一給予這些新的窮人慰藉的,便只有教會。在這傷痛苦難中,只有教會為那些在工業社會出現的新一代窮人展示了基督的新面貌。新的社會問題出現了。

【從《聖詠集》到答唱詠】(14)答唱詠的實用技巧

文:龐保頤(Aurelio Porfiri) 上一篇文章討論了答唱詠的表現方式。我們指出了一些方法不是最好的,有些雖是好的,但需要努力磨練和技巧。我們會理所當然地認為,為教堂音樂服務的人必然是熟練的。然而,不幸的是,現今大多數堂區的情況並非如此。因此,我們需要解決教會音樂的嚴峻困難景況。這就是為甚麼要理解教會音樂在禮儀中的重要性,以及禮儀在我們生活中應有的重要性。

【心筆在言】一位傳教士的感言

文:Joshua Un 曾經,我問這一位傳教士,「為甚麼要不斷追求更高的學位呢?」他沒有以他作為教授的身份回答我這個問題,而是絲毫沒有一點停頓地說,「為了更好地服務天主。」看似平淡的一句回答,背後卻充滿哲理。