文:Marco Carvalho

翻譯和整合:Jasmin Yiu

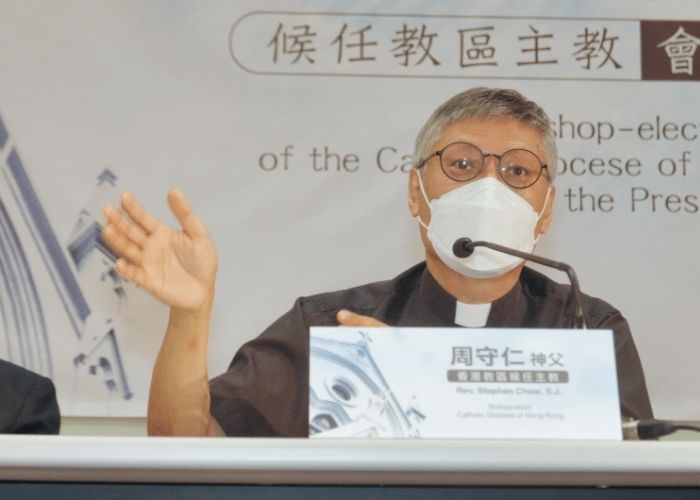

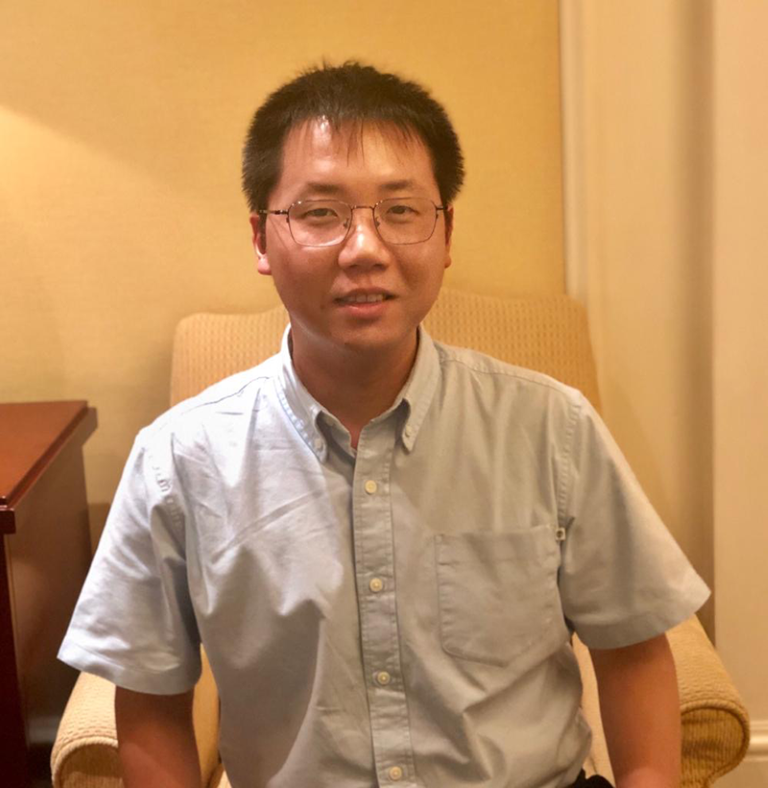

在教宗方濟各的推動下,普世教會本主日將首次慶祝「天主聖言主日」。教宗這個決定,是期望信友能透過聖言,加深對天主的愛與忠誠。他亦呼籲全球各地各教區與堂區以創新的方式,來慶祝這個新的瞻禮,以幫助教友更深入地接觸聖經;澳門教區亦不例外(詳見第三版)。聖若瑟大學聖經研究助理教授梁展熙博士接受《號角報》訪問,首先引述聖熱羅尼莫的話:「不認識聖經,就是不認識基督。」根據這道新例,常年期第三主日將被視為「天主聖言的慶祝、操練和宣佈。」梁博士亦解釋為何天主子民不得不認識聖經及積極保持聖體與聖言的聯繫。

梁展熙認為,要更能達成「認識聖經」這個目標,其中一個方法就是練習聖言誦禱(lectio divina )。聖言誦禱是一門傳統的祈禱藝術,以往通常於隱修院被廣泛使用,透過緩慢、默觀的方式來誦讀聖經,使天主聖言成為人與天主合一的媒介,以及更了解聖言的內容與深義。

在教宗方濟各為成立天主聖言主日而撰寫的宗座牧函《開啓他們的明悟》手諭(Aperuit Illis)中;在這新一年的開始,這個慶日將於常年期的第三主日舉行。這個慶典有何重要?

自聖經復興運動開始以來——亦是其中一個召開第二屆梵蒂岡大公會議的因素——教會已更了解聖經在信友每日生活的角色。就如聖經學權威、聖師熱羅尼莫(St Jerome)曾經寫道:「誰不認識聖經,就是不認識基督。」(《依撒意亞先知十八部註釋》前言)教宗的《開啟他們的明悟》手諭中也引用了這一點,因此我們若不認識聖經,不能自稱與耶穌有緊密的關係。

聖史若望宗徒寫道:聖言與天主同在,聖言就是天主……

教宗引用聖熱羅尼莫的名句,是相當恰當的。在聖經中,「知識」的概念,不僅限於客觀的知識,還包括主觀的知識。這裡,我是指建立關係的能力,特別是人際的關係。在該手諭的關鍵位置——在開始(第1、2點),中段(第8、11點)和文末(第12、14點)——教宗明確強調信友需要建立和增強與聖經之間的關係。顯然地,對他而言,研讀聖經並不是整個聖言主日的重點。聖父認為,信友與天主的這份關係是建立在「持續的對話裡」(參閱《開啟他們的明悟》2、《慈悲的主與可憐的罪人》7),並在每天的生活中,實踐出聖經的教導。當然,要達到這一點,信友必須「每天學習如何閱讀和賞析聖經」。在這最新的手諭中多次提到,最佳的方法就是聖言誦禱,即每天用聖經祈禱。

閱讀,默想,祈禱和默觀。主日是否仍然是最佳的日子去陪伴主耶穌?

主日是最合適的時間,去慶祝耶穌(Logos,天主聖言)與信友團體的關係。在救主復活後,在前往厄馬烏的途中遇上兩名門徒的那一幕中(參閱《路》24:13-35)可明顯看出這一點;新手諭中亦有多次提到(《開》第1、6、7、8點)。復活的耶穌向兩名門徒走來,以聖經的話與他們接觸,又向他們解釋當中的一些默西亞的與基督學的意義,以令他們認出他就是天主救贖許諾的實現。在這個與聖經接觸的過程中,他們的心火從內燃燒,不久後眼睛開了並認出耶穌(參閱《路》24:31)。後來,在門徒請求他留下之後,耶穌與他們坐在同一的桌旁,與他們一起擘餅用膳。就在擘餅的那一刻,門徒的眼睛便開了,並認得出這就是與他們同行,並與他們研讀聖經的主。然而,人們不該將兩件事「研讀聖經」和「認出耶穌」看作是兩種不同的行為。相反,正如第二次梵蒂岡大公會議所傳達的,「聖道禮儀與聖祭禮儀,彼此嚴密的結合在一起,形成一個敬禮行動」(《禮儀》憲章,56)。在《天主的啟示》(Dei Verbum)教義憲章中亦教導,在同一的禮儀中,教會從天主聖言的筵席,及從基督聖體的筵席中,取用生命之糧而供給信友們(參閱《天主的啟示》21)。

《路加福音》記載的那段情境不只說明了聖言的聖體層面,還說明了聖言的道德層面。而教宗方濟各的新手諭則勸誡信友,透過慶祝天主聖言主日,「每日努力活出天主聖言,為聖經的教導作出見證」(《開》2)。在主日彌撒中神父們的講道與指引下,信友們能「得以把握到天主聖言之美,並得知如何在他們每日生活中予以實踐」(《開》5)。這為所有基督徒都是一個困難的挑戰,但這所要求的愛,相對基督於十字架上的慈愛,是不能相提並論的。為了仿傚基督,特別在這個[愛的]層面上,也是常說最痛苦的;但透過基督所受的痛苦,我們能品嚐到痛苦中的甜蜜。

最後,我們不應忽視我們與天主聖言關係中的傳教使命。同樣在《路加福音》的那一幕中,兩名門徒在認得出復活的主後,立即回到其餘的11人與同伴那裡,向他們宣布這個喜訊與經歷(參閱《路》24:33)。同樣,在聆聽天主聖言後,我們有能力被派遣「在世人前宣揚其中尚不為人知的玄奇寶藏」(《開》2)。這就是為何[此主日]亦十分合適去「舉行讀經員任命禮,或舉行聖言宣讀員委派儀式」,因為他們就是在禮儀中宣揚天主聖言的人。

因此,透過宣布欽定天主聖言主日,教宗方濟各在《開》手諭中強調天主聖言與聖體、倫理和傳教使命的重要性。

在此宗座牧函中,教宗方濟各力求提倡一種觀念,所有人都該理解聖經,而這份對聖經的理解就是天主子民合一的工具。你認為這個一點主要是為何?這是要恢復教會的普世召叫嗎?

「合一」這個主題,在《開》手諭了出現並闡述了三至四次,這似乎是教宗方濟各所喜愛的話題。在《開》第三點裡,在他宣佈設立天主聖言主日後,便立即提到基督徒合一的話題。他指出,在常年期第三主日——即欽定為天主聖言主日——剛巧碰上基督徒合一祈禱週的最後一天。譬如,今年2020年,常年期第三主日是在1月26日,而基督徒合一祈禱週每年均在1月18日至25日舉行。教宗明確地指出,聖經中充分地證明了聆聽天主聖言所帶來的聯合能力,當中最令人難忘的,就是在《厄斯德拉下》第8章所記載的。由於巴比倫的放逐,天主子民分散到巴比倫帝國的不同地方。流亡過後,天主子民努力重建,因為他們當中只為自己的利益而努力。然而,當厄斯德拉自薦去帶領耶路撒冷與天主子民的重建,並從公開閱讀《梅瑟五書》開始。值此之際,儘管他們有自己的計劃,但人們最後「都一致聚集」(參閱《厄斯德拉(下)》8:1),並受到聖言的感動。宣揚天主聖言的結果,人們都能合一地工作,去重建自己的城市,更重要的是,他們能夠重建自己,成為聯合在一起、成為一體的天主子民。根據這一聖經情節,手諭教導「聖經屬於天主的子民,他們在聆聽以後,將從分崩離析逐漸轉變到合而為一。」(《開》4)確實的,教會是由天主聖言所召叫出來的。[故此,]所有自稱跟隨天主聖言的基督徒,都必須能夠明認真理,就如在手諭中所引述的一樣。從此真理中可以理解,天主聖言主日所帶來的合一性,能有助於整個教會普世性的特徵。

在堂區的層面,世界各地有很多平信徒都舉行聖經研讀的小組。天主聖言主日會鼓勵這項活動嗎?

聖經的角色,繼續在信友日常生活佔一定的份量,這為基督信友和整個教會都是有益的。越認識天主聖言,便能與天主聖言有更緊密的關係。此外,透過鼓勵在這慶日所舉行的禮儀,例如:高舉天主聖言經書、讀經員任命禮,或舉行聖言宣讀員委派儀式等(參閱《開》3),信友們或許能以更明顯的方式,體會及認識到聖經在教會的生命與作用。這肯定能激發更多信友,在不同的背景和水平下閱讀和學習聖經。另一方面,人們不應忽視這事實:將聖經融入自己的生活中;這不代表只是閱讀和研究。我們不能只賞析聖經章節中的美,還必須努力把握這份美感,並將其精髓實踐在每日的生活當中(參閱《開》5)。換句話說,人們不應忽視天主聖言的先知性(參閱《開》12)。要在此地、此時的生活中體現出天主聖言,並向他人活出耶穌基督聖體寶血的愛,仍然是每名基督徒的使命。教宗方濟各在《開》手諭完結時的方式,實在值得一提。首先,他提到聖奧思定如何反思聖母的恩寵。聖母瑪利亞被稱為「充滿恩寵者、是蒙受祝福的」,不只是因為在她內,聖言成為血肉、且寄居在我們中間,而是因為她相信天主對她說的話會成就在自己身上。(《若望福音詮釋》,10,3)然後,教宗引用《申命記》著名的一句話來結束這份手諭:「這話離你很近,就在你口裡,就在你心裡,使你遵行。」(申30:14)透過天主聖言主日的新慶典,讓我們回應並跟隨教宗方濟各的呼籲,走近天主聖言並把它傳述給其他人。

Follow

Follow