文:余佩嬋

澳門華語聖母軍勝利之后成年區團每年的7、8月期間都會舉辦戶外活動,目的為使團員彼此認識,也為加強團結的精神。2025年是天主教會的禧年,因此,本區團參與由澳門天主教文化協會特別推出的禧年朝聖活動「希望的朝聖者:澳門聖髑之旅」。

在7月和8月期間分別會有不同聖母軍支團進行「澳門聖髑之旅」朝聖活動。這是新的嘗試,有別於以往由區團統籌舉辦的戶外活動,參與者不僅樂在其中,更能獲得信仰上的啟發。參加「澳門聖髑之旅」的團員按照朝聖手冊的指示,大家以徒步朝聖方式,走訪本澳四間擁有聖人聖髑的聖堂,藉著默想聖人對基督無畏的見證,及如何在苦難中堅守希望,效法他們成為「希望的朝聖者」。

7月23日天氣清涼,經過了颱風「韋帕」的洗禮,氣溫稍微緩降,花地瑪聖母軍支團在神師李德強神父帶領下,以徒步的方式走訪本澳四間聖堂進行「澳門聖髑之旅」。10位團員於上午9:30齊集聖老楞佐堂,以誦唸「禧年禱文、信經、天主經、聖母經、聖三光榮經」等祈禱經文揭開活動的序幕。同時還參觀該堂的聖老楞佐聖髑,了解聖人的生平事蹟。

第二站便步行上聖若瑟修院聖堂,眾人沿著54級的石樓梯拾級而上。聖堂擁有濃厚巴洛克建築特色,氣派宏偉,最好的留念莫過於眾人站在石樓梯上拍下它的宏偉建築外貌。該堂已於2005年被列入世界文化遺產名錄。其後團員進入該堂參觀並虔誠於聖方濟各沙勿略的聖髑前祈禱。這處安放的聖髑是聖人的手臂骨,由華迪高主教於1619年從印度果亞送往日本,後送到澳門並安放於大三巴聖保祿學院天主之母教堂內,讓人瞻仰有兩百年之久。到1835年大火後,曾先後安放於聖安多尼堂、主教座堂、聖若瑟修院小堂內,長達一個世紀。聖方濟各沙勿略為遠東教區傳教的領航者,他的聖觸存放於三個地方:果亞(全屍)、羅馬(腳趾骨)、澳門(手臂骨)。

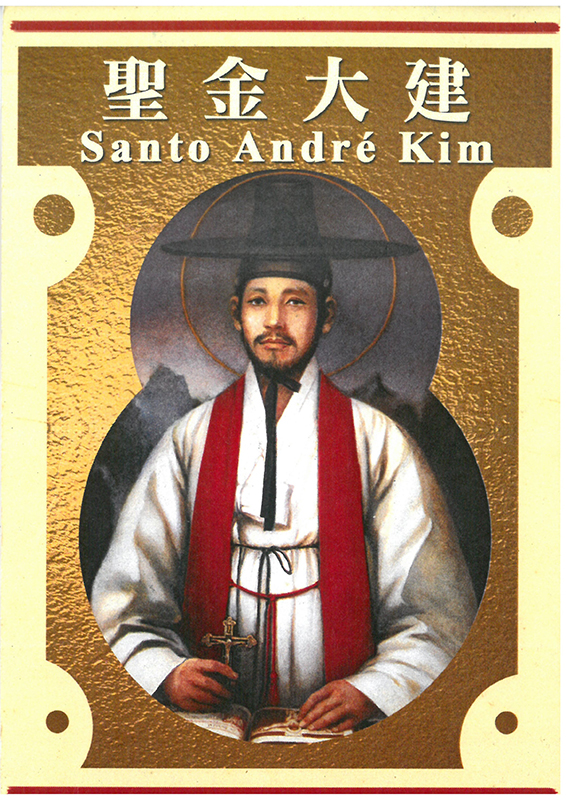

第三站到達聖安多尼堂,聖安多尼是葡人之婚姻主保,因而婚配聖事多選在此堂舉行。另因多數新娘手持鮮花行禮,鮮花佈滿聖堂,花王堂之稱日漸流行。側堂內供奉著韓國第一位神父聖金大建的聖髑,他是由韓國教友送往澳門學習神學的青年,及後成為韓國的首位司鐸,一生奉獻於建立韓國教會,至1846年在韓國被斬首,方年25歲。1984年由教宗聖若望保祿二世冊封為聖人,成為韓國天主教會的主保聖人。此外,該堂也保存聖瑪大肋納嘉諾撒的聖髑。她是嘉諾撒仁愛女修會會祖,1808年於韋羅那建立嘉諾撒仁愛女修會。修會專注教育、慈善及福傳的工作,特別關懷貧苦兒童及女性。其精神迅速傳播至世界各地,影響甚大。

最後一站到達聖母誕辰主教座堂,堂內主要的聖髑有「十字架聖木」「聖方濟各及聖雅仙達」「聖伯多祿及聖保祿宗徒」。在眾多聖髑中,耶穌被釘十字架的「十字架聖木」,其地位超越所有其他聖髑或聖像,基督信徒應須在「十字架聖木」下跪。光榮十字聖架慶日也是唯一被列入羅馬禮儀日曆的慶日,於每年9月14日慶祝。右側中殿的慈悲小堂內,祭壇上聖髑盒內就放著一小塊這珍貴的「十字架聖木」碎片聖髑。團員在此聖髑前的小祭台下拍照留念,並接受李神父的降福。讓我們感受此次朝聖之旅特別經驗心靈的喜樂,透過敬禮聖髑,了解聖人的故事。希望藉以聖人的芳表,回應福音的精神,也是聖母軍的精神。

Follow

Follow