文:梁展熙

丙年常年期第三十主日

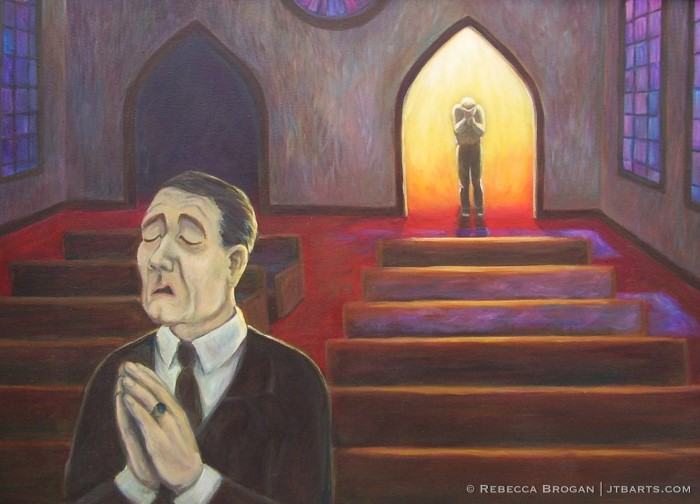

在上主日,禮儀已讓我們反省過基督門徒的祈禱之道。今天,禮儀讓我們更進一步,反思我們祈禱時應有的心態。基本上,禮儀藉着讀經所引出的對比,就是兩種完全相反的心態:「自我感覺良好」(self-righteous)的心態,和謙卑自下的心態。

有時候,有宗教生活的人特別容易「自我感覺良好」。他們的宗教熱忱和待人大方,會不知不覺地在他們心內種下自以為是的種子。他們知道他們所需要付出的是甚麼,他們在對於宗教忠信的路上一直成功;他們遠離所有會使他們分心的事物;然後,他們批判那些不認同他們價值觀的人,或者那些無法跟他們同樣『成功』的人。這種自以為是,通常是在人毫不察覺的情況在他們心中滋長的。正正因為他們自認為自己走的每一步都有足夠的真理作為基礎,反而沒有意識到自己其實已經愈走愈偏、愈走愈遠。

當然,有許多有宗教生活的人、教會內有職務的人,甚至是神職人員,他們在生活上的確做得比我們更好。可是,關鍵在於,他們生活得這樣好,背後的動機或者因由是甚麼。那位「自我感覺良好」的法利塞人深信,他自己是個更好的人,全在於他自己做了些甚麼。他一直全守所有梅瑟律法,而他為此感到自豪。相反,那個稅吏,卻為自己的所作所為感到羞愧。更重要的是,稅吏明白到,儘管自己滿身罪孽,但天主仍然能夠在他身上工作。因此,他祈求天主的慈悲。的確,使人成義,只能來自天主;而不是付出半斤然後得到八両的工作報酬。稅吏深深明白到這一點;但法利塞人卻沒有這份領悟。比喻中的稅吏懇求天主的慈悲,因此他得到了他所懇求的;法利塞人並沒有向天主懇求些甚麼,他自然就甚麼也得不到。

反映出我們「自我感覺良好」的情況有很多,但最基本的就是,我們忘記了天主才是天主,而我們自己並不是。這正正是耶穌要指責的心態。這種心態假定的是,我們是義人,全靠我們做了些甚麼。我們有時候會意識不到,我們之所以能夠做到某些事,或者我們沒有做某些事,只是因為我們沒有落入一個會考驗我們人性的窘局。在溫室中,要乾淨美麗很容易;真的要出於污泥而不染,又談何容易!遵守一些前人或團體或社群定下來的規矩或法則,固然有其重要之處。可是,守規矩並不能夠使一個人成為義人。這是只有天主的美善才能做到的事!耶穌讚揚比喻中的稅吏的原因,也正是在於他不像法利塞人那樣只看到自己做了些甚麼,而是懂得舉自向天,看看天主能夠做些甚麼。這正是耶穌呼籲我們要有的心態。

這也是德訓篇和答唱詠中所刻劃的祈禱態度。只有那些承認自己是有需要的、有匱乏的人,才會因而轉向天主;只有那些承認自己的軟弱並相信天主的堅強的人才會得到天主力量的幫助。那些低下的、貧窮的、受壓迫的,以及心靈受傷破碎的人之所以與天主較接近,並非純粹因為他們是低下的、貧窮的、受壓迫的,以及心靈受傷破碎的;而是因為他們在面對着自己的有限和無助時會向天主伸手求救。

《致弟茂德後書》中保祿的祈禱正正就是我們祈禱時該有的心態。好像比喻中的法利塞人那樣,他也承認自己在信仰上的成就:他已打完一場好仗了;他已跑到賽跑的終點了;他已持守了基督信仰。但他並沒有像比喻中的法利塞人那樣,把這一切歸功於自己;相反,他承認,假使他成就了任何好事,都全靠天主的助佑:「主卻在我左右,堅固了我」。假使他所完成的事會帶來任何光榮,這一切光榮都歸於天主。保祿的祈禱正正就是出自他謙卑的赤心。

Follow

Follow