文:梁展熙

丙年常年期第廿二主日

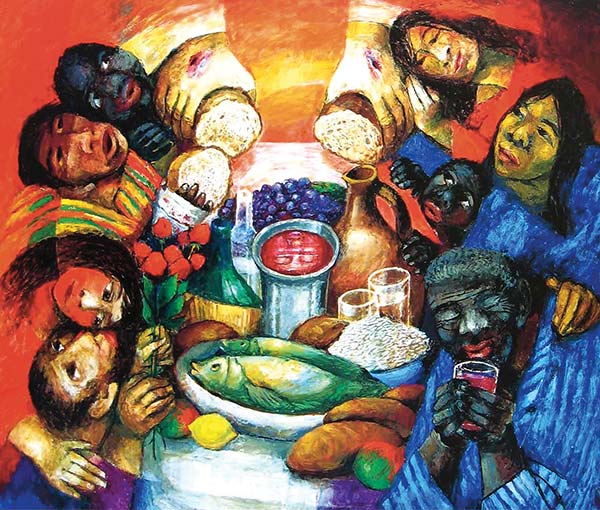

禮儀為這主日定下的主題,是大方地施予。作為這主題焦點的,是一份向整個團體所發出的邀請,來共同分享一場盛宴。今天的各篇讀經,都刻畫出當我們付出和收受的時候,應該懷有的心態。當中所強調的,是不要只求一種單純的施受回報之心,反而應謙恭地、無條件地接納對方。

《天主教教理》如是總結:「在天主前『變成像嬰孩那樣』,乃是進入天國的條件;因此我們必須自謙,變成小孩;而且,還須『由上而生』(若 3:7),即由天主而生,好『成為天主的子女』(若 1:12)。當基督在我們內『形成』時,祂誕生的奧跡就在我們內完成了」(參:526號)。

只有那些自謙的人才能夠領受得到天主的恩賜。只有那些能夠承認自己是有需要的人,才有著所需的開放之心來明白到,天主的祝福的白白施予的,並不是任務完成後的獎賞。為領受天主的恩賜,謙虛的心是先決要素。沒有一份謙虛的精神,我們便無法真正地領受天主的恩賜。這是因為,那樣的話,我們要不過份驕傲自大,要不我們不知道如何好像小孩子一樣,以敞開的心,以從不計算要如何回饋才會不拖不欠的心,來領受這一切。這正是《德訓篇》所提倡的謙卑之心。這正是福音中那些不幸的有需要者所懷有的謙下之心。

要我們以這種謙卑之心來接受恩賜,其實是十分困難的。我們總是感到,每當我們收到了甚麼的時候,我們總需要回禮。當然,禮儀今天為我們所選的讀經並不是要鼓勵我們成為自私的人,只管索取而求付出。相反,禮儀提出了一個十分深層次的要求,要我們深思人之為人的本質。要承認這份「人性」(相對於天主性),其實是非常困難的。這人的本性就是,我們其實都不過是有限的,我們所需要的,是遠超於我們所能求付出的。儘管我們每個人,活到今時今日,我們所做成了的,我們所能夠成就的,已經不少;可是,我們事實上仍然是依靠其他人的成就才能存活。儘管禮尚往來是常規,甚至是高尚的品德,但在人生某些最深刻的方面,我們卻必須謙卑地接受。有些東西,我們接受了,無論我們多麼有心,也是還不了的。我們接受了生命、我們接受了別人的愛、我們接受了別人的寬恕,這全都只是因為對方的大方,而不是因為我們堪當接受這一切。

《天主教社會訓導彙編》中提到:「天主的行動出自祂的慈愛和憐憫,這是我們了解天主行動的關鍵。祂的慈愛和憐憫與人如此親近,以至彰顯在聖言成為血肉的耶穌身上。……耶穌以可觸摸的方式,彰顯天主如何對待人」(參:第28號)。

我們從天主的富饒之中領受了甚麼,我們也應向別人付出甚麼。只有那些已接受自謙的精神的人,才能夠以天主的慷慨來施予;因為他們心知,自己也未曾堪當天主的美善,所以他們也不向那些接受他們給予的人要求些甚麼。這並不是「索求回報」,一切都是無償的給予和謙下的接受。天主把祂的祝福賜給我們,好使我們能夠把這些祝福分給其他人。這就好像愛一樣,若果不為別人付出,就算不上是真愛。我們也就活在這受與施的拉扯之中,並在這不斷來回的過程之中,逐步轉變得更肖似愛本身。

Follow

Follow