文:孔維仁神父

耶穌聖心金邦尼傳教會

在《若望福音》第20章,記載了耶穌基督復活的事蹟,當中亦有一個強烈的對比。在一方面,當耶穌顯現給瑪利亞瑪達肋納時,復活的基督說:「你別拉着我不放。」(若20:17)傳統拉丁文的翻譯,雖沒有原文希臘文那般準確,但比較直接:「Noli me tangere!(不要碰我!)」這表達,與復活基督對多默的邀請,是完全相反的——「把你的指頭伸到這裡來,看看我的手罷!並伸過你的手來,探入我的肋膀,不要作無信的人,但要作個有信德的人。」(若20:27)

一方面,我們的信德需要建立在客觀實際的經驗上,而非單憑主觀的經驗與信念。另一方面,信德需要相信和信任,以及需要超越外觀的能力。兩者都是十分重要的。

對於瑪利亞瑪達肋納,基督對她說的那句「Noli me tangere(不要碰我!)」,目的是要傳達出「基督的復活並非恢復塵世的生活,像祂在逾越節前所行的復活奇跡那樣,如……拉匝祿。在祂復活的身體上,祂從死亡的狀態進入另一個超越時空的生命。」(《天主教教理》646)基督邀請瑪利亞瑪達肋納不要像從前般與祂來往,但以祂新的現實,重新與祂建立一種更有深度的關係。

在復活後顯現給門徒,特別是對多默宗徒,耶穌帶出另一點:去指出祂不只是一個鬼魂:「透過觸摸和一起用膳……祂請他們辨認祂不是鬼神,尤其請他們查驗祂給他們呈現的復活後的身體,就是那曾受折磨和被釘的同一身體,因為仍帶着苦難的痕跡。」(《天主教教理》645)

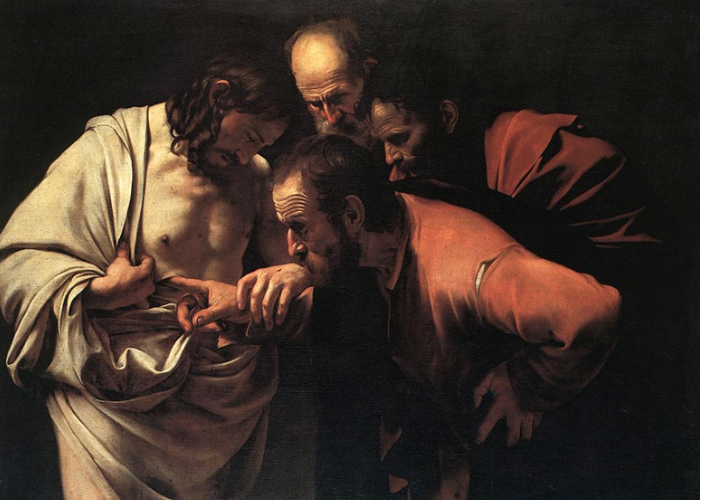

卡拉瓦喬(Caravaggio)一幅在1602年完成的名畫,將這一點以強烈的視覺方式探究出來。畫中的細節十分細膩:光線聚焦在基督那握着多默的手,甚至畫出多默手指探入基督肋膀傷口時微微掀起的皮膚。多默——或許還有伯多祿及若望——也全神貫注地盯着手指穿透基督身體的一刻。三位宗徒都緊緊皺着眉頭,展示出他們對這個現實——基督的肉身與自己的肉身同樣真實——感到驚訝。

奇怪的是,福音沒有明確提到多默將手放在耶穌的肋膀,但這並不重要。不論多默有沒有觸碰耶穌的傷口,事實上他不得不當面地承認這些傷口的存在。多默承認強調復活基督的肉身雖然與我們不同(不再受制於空間和時間等大自性限制),但仍然是那被釘在十字架上的同一個肉身、同一個基督。

聖額我略一世對此表示:「多默的不相信,比起其他宗徒的信德,為我們的信仰更有益處。」事實上,多默質疑耶穌復活的這一情節(以及許多畫中受啟發而呈現的),闡明了有關基督復活的一些重要方面。

首先,若沒有把復活與具體歷史性的過程連接——包括門徒的背叛、士兵粗暴的對待,以及最終的死亡——我們不能明白基督復活的意義。基督徒不相信脫離現實的教導。我們相信天主,不是要脫免一切痛苦,或逃避「短暫的死亡」如疾病、年長、失望、被遺棄等。相反地,我們正正是透過經歷這一切,並與為愛而被釘死和復活的基督在一起去面對,才找到這些經歷的救恩和意義。每位必定帶着各自的傷口,將會與基督一同復活。

其次, 基督宗教並不是從理想中誕生出來,亦不是出自一個神秘境界的內裡經驗。能令宗徒們的內心澎湃,是基於一個客觀的事實:復活基督肉身的臨在。宗徒們都不是哲學家或神秘主義者,而是實實在在的漁夫,連手指甲下也沾滿着泥濘的漁民,就如卡拉瓦喬所描繪的一樣。這些「貼地」的人們,都是被復活的基督帶領着,正如油畫中的多默般,自己先具體經驗被要求相信的真理。為我們這些後期的信徒來說,要充滿信德就是意味着要相信宗徒們的這些具體的經驗,正如耶穌所說:「那些沒有看見而相信的,纔是有福的!」(若20:29)

最後,多默的經驗也會變成我們的經驗。事實上,我們今天也能在教會的肉身、就是基督的奧體內,遇到復活的基督,而且這相遇與多默的同樣又具體又奧妙!我們是基督徒,因為身邊有血有肉的主內兄弟姊妹向我們見證了基督愛的深度,特別是在梳理我們個人的痛苦、傷痛方面。在他們身上,我們都經歷了基督的真實臨在。

最後,讓我們勿忘在各聖事中、在聖言中、在服務貧困者中,也能遇上基督、聆聽到基督:「是在『現在』這時刻,我們與天主相遇,不是昨天也不是明天,而是今天。」(《天主教教理》2659)信德是天主聖神的恩寵:我們真需要這信德才能在人性上有限的經驗中「觸摸」基督。有限的,但仍然是真實、實在的經驗。

Follow

Follow