文 : 慧娟

世紀疫症來襲,全世界的腳步好像都停住了,澳門這小城也停擺了好幾個月,向來滿街遊客的賭城也顯得格外的寧靜。慶幸政府的防疫措施得宜,大家已陸續回到正常的生活步調,社交活動也開始熱絡起來。

閒著的時間多了,就養成常滑手機的習慣,東看看、西看看,瀏覽各大平台資訊,看到「大三巴朝聖團」的活動就覺得有點好奇,在這土生土長的澳門本地人還會對大三巴感興趣嗎?不就是經歷三次火災的聖堂遺跡嗎?還有甚麼可以讓本地人都想知道的典故呢?反正都是閒著沒事做,儘管不是天主教徒,就去報名看個究竟吧!真是沒想到報名時已經額滿了,只能是候補名單,一星期後主辦單位決定加開一團,終於算是報名成功了。

朝聖團先是在主教座堂集合,一直堅持守時的我比集合時間早到了五分鐘,怎料其他的團員幾乎全到齊,已安坐於教堂的禮堂裡,靜候著簡報會,目測下約為60人的朝聖團居然是沒有人遲到,準時開始活動,這是一股怎樣的力量讓參與者趨之若鶩呀!

大三巴原址的教堂始建於四百多年前,見證了天主教信仰帶進了中華大地的開端,經歷了兩次火災的摧毀,設計師誓要建起一座無比堅固的教堂前壁,就如設計師期許,雖在兩百多年前大火吞噬了整座教堂,唯獨前壁就屹立至今。

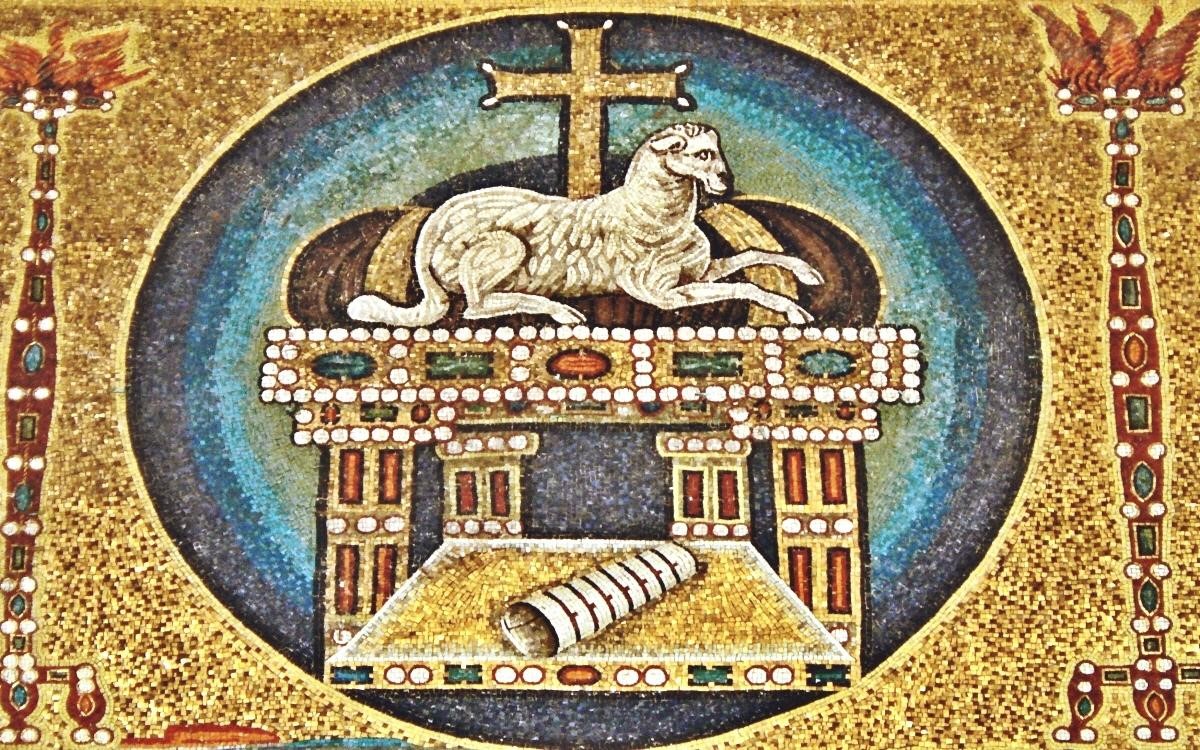

整座教堂的前壁猶如一部天主教聖經的濃縮版,每一層都有一個主題,以及每一個雕刻都是聖經裡重要的訊息,光是抬頭仰望,就能給信眾適時的提醒及暖心的安撫,真的不能不佩服建造者的心思。

既然是西方傳來的宗教,而前壁竟出現兩行中文字的雕刻,這是源於四百多年前,日本在幕府時代經歷了一場慘絕人寰的教難,基督徒及傳教士全遭被迫背棄宗教,或甚至為宗教而犧牲。當時有些教徒成功逃離,流落澳門成為難民,並協助建教堂的雕刻工作,兩行對聯似的中文欠平仄押韻外,聖母像周邊的菊花,也是當時日本文化的明顯標記。

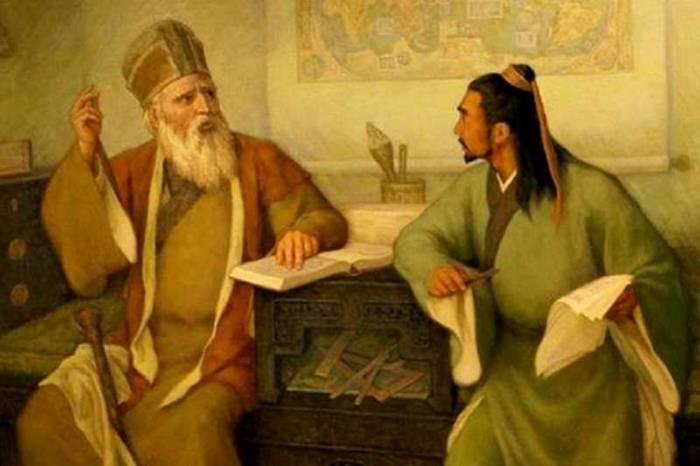

從來只是覺得它是一座很古典及優雅的建築物,今次有機會大開眼界踏足主教的辦公大樓,行程並非參觀主教公署,而是在公署大廳內掛著的一幅油畫,就是當年日本慘遭教難時26位為信仰而犧牲的傳教士及教友,被活活的捆綁在十字架上直至死亡,當中三個還是年僅十多歲的少年人,究竟是何種情操,讓他們能忍受無比的痛苦及羞辱,仍然為信仰含笑而終呢?

就在大三巴一街之隔的茨林圍,這名字對我這個老澳門來說也太陌生了,當日還是由朝聖團的導賞李太帶領下第一次走進這「特別的國度」──當年為逃避教難而躲到澳門的日本難民住處。

才三小時的朝聖團,彷彿讓我認識了不一樣的澳門,再熟悉不過的大三巴原來是藏滿宗教信條及歷史傳承的寶庫。更為驚歎的就是從天主教的教難歷史中,才知道不少基督徒為信仰而犧牲,情操之高尚豈是我等在職場上,只懂得鬥過你死我活的泛泛之輩所能想像的呢。

Follow

Follow