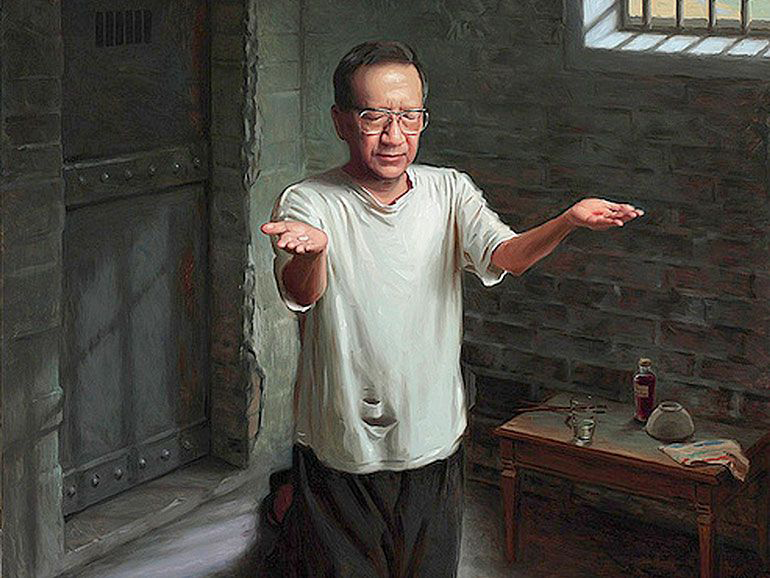

(梵蒂岡新聞網訊)在可敬者越南籍阮文順樞機去世17週年之際,聖座促進人類整體發展部部長圖爾克森樞機(Peter Turkson)上週一(16日)在羅馬的階梯聖母堂主持彌撒,阮文順樞機的遺體就葬在這座教堂内。聖座該部會的聖職人員一同共祭,在羅馬的越南神父和修女、阮文順樞機的生前好友參加了禮儀。

Day: September 27, 2019

菲律賓教會起草《願祢受讚頌》的實踐策略

(天亞社訊)菲律賓教會在首都舉行會議,提出「具體的生態行動」,以解決他們形容的「氣候緊急情況」。 會議組織者說,本月3至5日在馬尼拉的會議旨在「仔細觀察」教宗方濟各的環保通諭《願祢受讚頌》,以及菲律賓主教在7月發布的牧函所呼籲的「生態轉換」。

沒人關愛的孩子之父:在巴西毒品之城拯救性命的神父

(梵蒂岡新聞網訊)意大利傳教士基耶拉(Renato Chiera)神父1978年抵達巴西貧民窟,展開他的傳教工作。當他發現一度收留在家的青少年不幸遇害身亡後,感到十分痛苦喊道:「我來巴西不是為了做個替人收屍的神父,而是來拯救性命的。」自此,他從事街頭牧靈工作,在邊緣地區陪伴沒人關愛的孩子,並於1986年成立了「兒童之家」。

教宗方濟各:需要成為我們與耶穌相遇的標記

(梵蒂岡新聞網訊)教宗方濟各上週六(21日)接見新福傳學術中心和學校國際會議300名與會者,會議主題是「與天主相遇可能嗎?福傳的道路」。教宗提出一個問題,(木如何點燃與天主相遇的渴望,儘管存在著很多掩蓋天主臨在的跡象」。無法識別天主臨在的事也發生在我們許多同時代的人身上,這有點類似在厄瑪烏門徒身上發生的一樣。

新福傳學術中心和學校國際會議 菲西凱拉總主教:與天主相遇能改變生命

(梵蒂岡新聞網訊)新福傳學術中心和學校國際會議上週四至六(19至21日)在梵蒂岡召開國際會議,主題為「與天主相遇可能嗎?福傳的道路」。是次會議目的是提供省思和培育的空間,以能有助於對當前西方基督信仰的危機作對照,以及發現可行的福傳道路。會議由聖座新福傳委員會籌辦,旨在回應最近幾位教宗的訓導的要求,即需要更加努力宣揚信仰。

【論盡家庭】(3.4)給戰友的信

文:梁敬之 婚姻及家庭治療師及認可督導 ……以色列子孫,請你們大家說出你們的意見和對策。(民長紀20:7)

如何訓練教會合唱團(2)合唱團成員的招募

文:龐保頤(Aurelio Porfiri) 我相信你一旦明白到教會對在禮儀中有良好合唱音樂的關注,就會產生一種迫切感,去改善你本地的堂區合唱團。不過,這肯定有不少困難。我們會嘗試在本章和接下來的篇章逐一探討。我認為當中最主要的困難,是招募合唱團成員。也許你的堂區只有一個很小型的合唱團——或沒有合唱團——因此,招募成員成了首要事項。現在,我們需要反思一件簡單的事:要為一個怎樣的合唱團去招募成員?是的,我們需要先為此找出答案。

【聖言啟航】財富:活用則生,固守則死

文:梁展熙 丙年常年期第廿六主日 《亞毛斯先知書》可算是諷刺文學的佼佼者。在上主日中,我們聽到他如何批評撒瑪黎雅(北國以色列的首都,引申指整個北國)的富商對上主的虔敬是如何虛假。在今天的讀經一,我們就聽到先知指出他們對人民是如何的不負責任,以及先知(乃至他所代言的上主)對他們的譴責。我們只需聽聽先知是如何稱呼撒瑪黎雅貴族階層中的婦女:「巴商母牛」(4:1;禮儀從略)。在今天的讀經中,亞毛斯指責那些撒瑪黎雅的統治階級的窮奢極移,但人民卻承受着社會不公的後果,以及外敵亞述帝國的入侵。因此,他們必須首當其衝的被充軍塞外。亞毛斯也訴諸以色列民族的上古史,當中也充滿諷刺。富有階層,因為他們能夠歡宴歌舞,就以為自己是好像達味一樣的聖詠歌者。可是,他們忘記了,撒瑪黎雅城本屬厄弗辣因族(我們慣稱「支派」),厄弗辣因本是若瑟家(他的兒子),而若瑟卻在即使是大旱的環境下仍竭力為人民準備和提供糧食,讓人民能得溫飽。

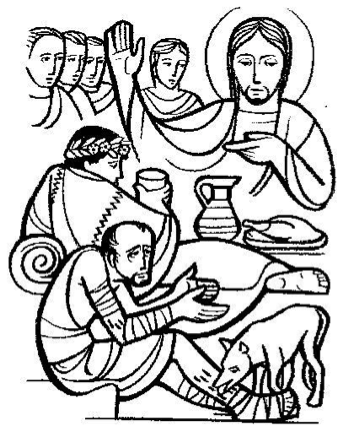

【聖言心語】常年期第二十六主日(丙)

文:林文森神父 耶穌會士 路加16: 19 – 31 今天的讀經對某些人來說似乎不太公平。一個富翁,在世的時候功成名就,死後卻在陰間飽受痛苦。一個乞丐,在世的時候無所事事,死後卻進入亞巴朗的懷抱。這是教會的教導嗎?要正確地理解今天的福音可能要先改變我們通俗的想法。我們今日的社會早已習慣了歌功頌德的行為;我們做些甚麼、得到甚麼、有甚麼能力是很多人考慮的重點,卻不重視怎麼做、怎麼得到、有甚麼後果。對於基督徒來說,我們也常常會被大眾的觀念所影響。

【速食神學】(49)天主眷顧我們嗎?

文:文祖賢神父 譯:吳志濠 受造物之所以存在,是因為天主,這至高無上的存有,給予他們存有。「祂深入地臨在於所有的受造物中:『我們生活、行動、存在,都在祂內』(宗17:28)」(《天主教教理》第300點)。 然而,它的意思並不是指,天主成為祂創造的一部分,或整個創造就是天主(這是泛神論所犯的錯誤)。「天主無限地大於自己所有的工程:『祂的威嚴遠比天高』(詠8:2;參閱德43:28)」(《天主教教理》第300點)。