陳繼容

天主教澳門教區禮儀委員會於2017年1月7日及21日為教區的讀經員舉辦了兩次講座,筆者將這兩次講座的內整理成本文,以方便未能參與講座的人士,並蒙《號角報》刊載,謹此致謝。全文內容除導言與結論外,共包括7個重點,本期先談及兩點。

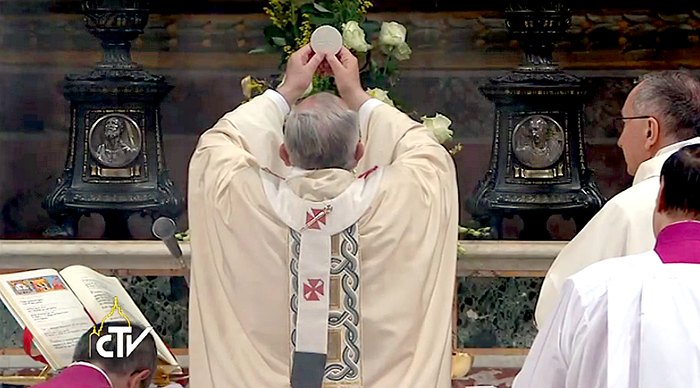

導言 聖道禮:一個最能彰顯天主教信德特性的記號

上世紀二十年代有位義籍神父艾貝安(Giacomo Alberione)曾經說過,聖經是天主寫給我們的家書,千萬別在最後那刻去到祂跟前時,聽到祂向我們說,我們對祂寫給我們的家書,一點都沒有尊重過。艾貝安神父的一番話很值得我們細心反省,因為神父的話道盡了聖經,天主的話,在信友生活和在教會生活中所佔的重要地位。

聖經為何如此重要?原因是此書記載了天父的救世計劃中的全部工程,是天父所策劃的救世計劃的啟示(參看《啟示》憲章2節)。為此,梵蒂岡第二屆大公會議(下稱梵二)鄭重囑咐教會的一切成員要多接近聖經(參看《啟示》憲章25節),因為聖經「猶如一面鏡子,使旅居於世的教會,藉以觀賞天主」(《啟示》憲章7節)。而信友藉着從此書所學得的,善度天主子民的生活,增加一切能有助個人信德繼續成長之事物(參看《啟示》憲章8節)。

換句話說,天主聖父透過聖經和自己的子女相會,同他們交談。此外這出自天主口中的話,更具有無比的力量和德能,是教會的支柱和力量,是信友信德的活力、靈魂的食糧,是養活他們天主子女的生命的清澈不竭的泉源(參看啟示21節)。

大家於是明白為什麼教會勉勵信友多接近聖經。至於接近聖經的方法大致上可分為兩種。第一種是信友個人閱讀或參加小組式的聖經聚會,第二種則是參與彌撒中的聖道禮,教會的一個非常重要的禮儀行動。今天我們要講解的,正是這第二種。

一、聖經中的神人關係

「有那個大民族的神這樣接近他們,如同上主我們的天主」(申4:7)。環視普天之下,的確沒有一個神像我們所信的天主如此接近人。或更好說,祂不只接近人,而是天天與這個祂所創造、所愛的人生活在一起,直到今世的終結(瑪28:20)。這位願意與人如此接近的天主,到底是位怎樣的神?我們該如何形容祂、介紹祂?

最能夠突出天主面貌的,莫過於《若蘇厄書》第24章。此章書其實是梅瑟五書的大綱,是自亞巴郎(約主前1850年),至以色列被天主從埃及人手中救出,到了舍根安居下來(主前1200年左右),這幾百年歷史的撮要。換句話說,《若蘇厄書》第24章是以民對天主親自介入人類歷史的切身經驗之摘要式回憶錄。

這章書所記載的天主,是一位與人同在的神。祂故然有別於人,是人以外的另一位,祂比人超越無限倍。然而,祂也是一位願意進入人的生活、與人並肩同行的神。因此,聖經所啟示的,絕非一些理論和抽象的真理,卻是天主在人間充滿動力的臨在,是祂積極參與人的生活的整個記錄。所以,我們可以說,《若蘇厄書》第24章是以民對天主的「信德宣示」,這宣示以他們的生活經驗為基礎。

聖經的啟示亦是一個期待着「回應」的「召喚」。實際上,整部聖經便是一部對話錄:收錄了天主與人的對話。即是天主先召叫人,人聽到這「召喚」,願意以一顆喜樂、自由、愛慕的心,回應天主的呼召;承諾願意參與及分擔祂所安排的救世計劃中,自己應負責的那部份。人對天主的「回應」,可以用另一個詞來表達:「服事」。

在上面提及的《若蘇厄書》第24章內,「服事」一詞共出現了16次。人該如何 服事天主?這問題的答案見於《申命紀》第6章中的一段:「你當全心、全靈、全力,愛上主你的天主」(6:5)。換言之,人該離棄一切偶像,只跟隨天主,依照祂的話生活,合心信賴祂,以祂為自己整個生活的終向。

聖經更以「盟約」這詞闡明天主與人的對話之性質。「盟約」譯自希伯來文 «berit»,希伯來文 «berit» 意思是「天主的承諾、保證」或「天主的誓言」。聖經選用這詞是因為這對話的肇始者是天主,是祂自己先主動召喚人,讓人進入祂的生活中,參與祂所設計的工程,並且對人作出某種承諾。由此可以看到,在這「盟約」中,天主視人為存在於自己以外的另一個個體。

天主希望這個個體願意參與祂所製定的救世計劃。以民的歷史正是這計劃的註釋,因為這歷史代表了這救世計劃中最具代表性的階段:天主向以民許諾會釋放他們,使他們獲得自由。「我是上主、你的天主,是我領你出了埃及地、奴隸之所」(出20:2)。

人又如何呢?如果他願意接受天主的召喚,以祂為自己人生旅途的伴侶的話,他便要以實際的行動來回應這召叫。這行動包括兩方面,對天主及對世界:全心全意愛天主在一切之上(出20:3-11),並因為愛天主而普愛世人(出20:12-17)。聖祖亞巴郎便是在生活中以實際行動回應這召喚最具代表性的人物(創15:4, 8-21; 17:4-14; 15:6; 22)。

二、聖經是形成會眾的原動力

聖經是天主與人的對話,即天主召叫、人回應,這行動所包藏着的另一個事實,是會眾的形成:跟天主對話的,不是單獨一個人,而是一個民族、一個團體:「以下是上主你們的天主吩咐我教給你們的誡命、法令和規則,叫你們在過河後去佔領的地內遵行。以色列!你要聽:上主我們的天主,是唯一的天主。你當全心、全靈、全力,愛上主你的天主。我今天吩咐你的些話,你應牢記在心,並將這些話灌輸給你的子女。不論你住在家裡,或在路上行走,或臥或立,常應講論這些話」(申6:1.4-7)。

《申命紀》這段經文要傳遞的第一個重要訊息是,天主的話是形成會眾或團體的原動力。當人被天主召叫後,表示接受天主的話,並願意在生活中實行這些話所教誨的內容,這些便自動形成一個團體、一個會眾;成為天主的子民,為的是要在這團體的聚會中,繼續聆聽天主的話,因為天主與人的對話不是一次為止,卻是一個貫穿着整部人類歷史的愛的對話。

這正是上面那句「我今天吩咐你的這些話」中,「今天」這兩個的意思。因為上主一直不斷召叫人,並等待人「聽到」祂的召叫後回應祂,並且在生活中實踐這召叫所要求的。所以這召叫永遠是「現在式」,不會是一個已經過去的行動。

《申命紀》這段經文要突出的另一個重要思想,是天主如何忠於祂與人所訂的「盟約」。這「盟約」始自舊約,始自天主跟以民訂約於西乃山的那一刻(出19-24)。後來因為以民一再背叛天主,於是天主藉先知的口,預告祂會寬恕以民的過犯,不但不再記憶他們的罪惡,並將會與他們訂立新的約。

其中一位先知是厄則克爾,讓我們看看他怎樣對以民說:「那時,我要在你們身上灑清水,潔淨你們,淨化你們脫離各種不潔和各種偶像。我要賜給你們一顆新心,在你們五內放上一種新的精神,從你們的肉身內取去鐵石的心,給你們換上一顆血肉的心。我要將我的神賜於你五內,使你們遵行我的規律,恪守我的誡命,且一一實行」(則36:25-27;也請參看耶31:31-34)。

上面所引述厄則克爾先知那段文字中提及人的「心」和天主的「神」,根據聖經辭彙,這兩個字都有它們獨特的意思。人的「心」並非指感情,而是良心或良知的同義詞,即是指那些構成人的最基本要素:情、意、慾、理智和悟性等。天主的「神」指的是天主的自我,即是天主那份可以傳給人,以改變他,卻無損天主本身的超然力量,就是我們常稱的恩寵。

這恩寵便是天主的神,這神進入人的五內,將他的石心變成血肉之心,令到他從此成為與天主訂立新盟約的新受造物。這是為什麼主耶穌對跟那位祂要水喝的撒瑪黎雅婦人說:「而時候要到,且現在就是,那些真正朝拜的人,將以真理以心神朝拜父,因為父就是找尋這樣朝拜祂的人。天主是神,朝拜祂的人,應當以真理以心神去朝拜祂」(若4:23-24)。

結束了先知時代,這訊息最後由主耶稣基督自己親自宣佈,並且由祂完成這新約的訂立「這杯是用我為你們流出的血而立的新約」(路22:20;格前11:25)。

待續

Follow

Follow