(梵蒂岡電台訊)2015年6月18日,聖座新聞室召開記者招待會,公布並介紹教宗方濟各關於照料共同家園的新通諭《願祢受讚頌》。

「願祢受讚頌」是亞西西聖方濟各編唱的《太陽歌》中不斷重復的一句話,用來讚美和感謝天主創造宇宙萬物的化工。教宗以這句話作為他論述生態問題新通諭的標題,正是希望我們效法這位聖人把天主創造的宇宙萬物視為自己手足的心懷。教宗不僅分析造成生態危機的根源,也提倡「整體生態」、「生態皈依」、作出「以窮人為先」的團結互助的選擇。以下是《願祢受讚頌》通諭簡介:

概述

「我們希望留給那些後我們而來的人、正在成長的孩子們一個怎樣的世界?」(160)這是教宗方濟各在關於照料共同家園的《願祢受讚頌》通諭中提出的核心問題。教宗表示:「這個問題不單單關係到環境,因為不能只提出問題的局部。這令我們對人類生存的意義和社會賴以生存的價值觀提出詢問:

我們這一生的目的為何?

我們為什麼目標而工作而奮鬥?

地球為什麽需要我們?

我認為,若我們不提出這些基本問題,那我們對生態的憂慮也就無從得到重大成效。」

通諭的標題《願祢受讚頌》取自聖方濟各的《太陽歌》,其中談及大地,我們的共同家園,「大地如同我們與之分享生命的一位姊妹,一位雙臂環抱我們的美麗母親」(1)。我們本身「就是灰土」(創2:7)。我們的軀體由地球的元素構成;地球的空氣供我們呼吸,地球的水使我們身心強健有力(2)。

現今,受糟蹋和劫掠的地球與世上所有被遺棄的受造物同聲呻吟,世人必須聆聽這呻吟。教宗呼籲所有人,包括個人、家庭、地方團體、各國及國際社會進行「生態皈依」,用若望保祿二世的話,就是改弦易轍,承擔起照料共同家園任務的美德及責任。

教宗方濟各的生態思想在通諭的六個章節中逐一伸展:(第一章)從今日擁有的傑出科學發現,談聆聽受造界的呼喊;(第二章)以聖經和猶太教-基督信仰傳統為依據,(第三章)識別出問題的根源在於技術至上及人類過度以自我為準則。(第四章)教宗提出一個「顯然將人及社會幅度容納其内的整體生態觀」,它與環境問題密不可分。在這前景下,(第五章)教宗方濟各提議在社會、經濟和政治各層面開展能制定透明決策進程的誠懇對話,並提醒世人,若不受到一種成熟及負責任的良知的激發,任何計劃都不會奏效。(第六章)教宗建議應在教育、靈修、教會、政治及神學領域增進在這方面的努力。

教宗方濟各也呼籲公教徒在照料我們共同家園的議題上與眾人對話(7)。他特別提到其它基督教會團體和其它宗教對生態議題的關心,尤其是「敬愛的巴爾多祿茂大公宗主教」作出的積極貢獻(7;8-9)。

最後,通諭以兩篇祈禱文結束,一篇與所有相信「造物主天主」的人分享(246),另一篇向所有信奉耶穌基督的人提出,禱文中重覆誦念「願祢受讚頌」。這道通諭正是以「願祢受讚頌」作為開端和結語。

第一章:那在我們家園發生的事

通諭第一章列出生態危機的各種現況:

氣候變化:「氣候變化是一個嚴重影響環境、社會、經濟、資源分配及政治的總體問題,是人類目前面對的首要挑戰之一」(25)。若說「氣候是一項公益,是眾人的並為眾人的益處」(23),那麽受氣候反常影響最嚴重的就是窮人。「面對我們這些弟兄姊妹的悲劇而毫無反應,乃是對這些同類失去責任意識,他們是建立每個文明社會的基礎」(25)。

用水問題:教宗明確表示「享有可飲用及安全水是必要、基本及普世性的人權,因為它關乎到人的生存,因此是行使其它人權的條件。剝奪窮人享用水的權利便意味著否定已扎根在他們不可剝奪的尊嚴中的生命權」(30)。

保護生物多樣性:「每年都失去數以千計的動植物物種,我們再也無法認識它們,我們的子孫將不會看到它們。它們不復存在」(33)。這些物種不僅是未來可以利用的「資源」,其本身也具有價值。從這遠景看,「科技人員為解決人類造成的這些問題的努力是可欽可佩的」。不過,人的介入若為金融和消費主義效勞,就會令「我們所生活的地球不再富饒美麗,反而變得越來越受限制且暗淡無光」(34)。

生態債務:通諭在論及國際關係的道德框架時,指出有「一種真實的生態債務」(51),尤其是北半球欠南半球的生態債務。對氣候變化,多方都有責任(52),而發達國家的責任更大。

教宗方濟各意識到世界各國在這些問題上有嚴重分歧,而許多人及民族的悲劇僅得到“微弱反應”的現實令他深受觸動。教宗認為,尚缺乏改變生活、生產及消費方式的相應文化和意願(59),而當務之急則是「創建一種能確保生態系統受保護的法規」(53)。

第二章:創造天地的福音

為應對前一章提出的諸多問題,教宗方濟各重溫《聖經》的有關敘述,提供一個源自猶太教-基督信仰傳統的全面觀點。他強調人類對天地萬物負有的非凡責任(90)和所有受造物之間的密切關聯,以及「環境是一個集體利益,是全人類的財富及眾人的責任」(95)。

在《聖經》的敘述中,「解救人的天主與創造宇宙萬物的天主是同一位天主。在天主内愛與力量彼此結合」(73)。創造天地萬物的敘述是省思人與其它受造物的關係、罪如何打破整個受造界平衡的中心點:「這些敘述提醒我們,人的存在以三個緊密相連的基本關係為依據:與天主的關係,與近人的關係以及與大地的關係。根據聖經,這三個至關重要的關係破裂了,不僅在我們之外,也在我們心内破裂了。這破裂就是罪」(66)。

即便「有時基督徒沒能正確地詮釋聖經,認為我們是按照天主的肖像受造的人,接受委託去征服大地,由此可推斷出對其它受造物有絕對的統治權,今天我們必須大力地抵拒這種觀念」(67)。人類必須負起「耕種和看守世界園圃(創2:15)的責任」(67),明認「我們不是其它受造物的最終目標。相反地,宇宙萬物經由我們並與我們一同走向天主,我們的共同目標」(83)。

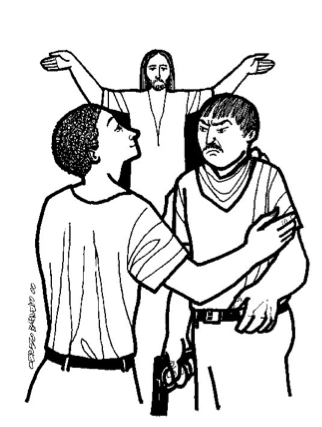

人類不可成為宇宙的主宰,但這「并並非意味著所有生物都同等,因而取消他們各自的獨特價值」;同時,也不可「將大地奉若神明,這樣就會剝奪我們與大地合作及保護它脆弱性的召叫」(90)。在這前景下,「各種糟蹋任何受造物的行為都違反人性尊嚴」(92)。但是,「若對待人類沒有溫柔、同情及掛慮的心腸,那麽,與大自然其它生物密切融洽的情懷就不會是真實的」(91)。因此,需要一種宇宙共融的意識:「我們宇宙眾生受造於同一個父親,由無形的關係聯合在一起並形成一個宇宙家庭。這崇高的共融敦促我們抱持神聖、和藹及謙卑的尊重態度」(89)。

耶穌在世時與世界建立了非常具體和親切的關係,祂死而復活並享受光榮,以宇宙主宰的權柄臨在於整個受造界(100)。

第三章:生態危機的人性根源

這一章分析了生態現狀,藉著與哲學和人文科學的對話,「所領悟的不僅是生態危機的徵兆,也包括造成危機的深層原因」(15)。

反思科學技術是本章的第一個重點:教宗以感激之情肯定科技為改善人類生活作出的貢獻(102-103)。不過,教宗也認為科技令「那些持有知識和經濟權力的人得以利用它來對人類和整個世界進行可怕的宰制」(104)。摧毀大自然和剝削弱小的人及民族正是技術統治的邏輯造成的。「技術統治範例也傾向於統治經濟和政治」(109),阻礙了人們承認「單靠市場不能保證人的整體發展和社會包容」(109)。

教宗診斷出過度的人類中心論是現代危機的根源(116):人類不再認得自己在世界中的正確位置,而採取一種以自我為準則的立場,唯獨以自己和自己的權力為中心。從這唯我獨尊的心態便產生了丟棄各種事物的「用後即丟」邏輯,把他人和大自然當作單純的物體並引出不可勝數的統治形式。正是這邏輯驅使人剝削兒童、遺棄老年人、將他人淪為奴隸、過高評估市場自我調節的能力、販賣人口、以滅絕的途徑進行動物毛皮及「沾滿血的鑽石」交易。這是許多黑社會的邏輯,販賣器官、販毒的邏輯,以及丟棄胎兒的邏輯,因為他們不合乎父母的計劃(123)。

有鑒於此,通諭為今日世界指出兩個關鍵問題。首先是工作:「在擬定任何不將人排除在外的整體生態環境方案中,整合工作價值是不可或缺的」(124)。同樣,「為獲取更多的眼前利潤而放棄在人身上投資,為社會是最低劣的交易」(128)。

第二個問題涉及科技進步的限度,清楚指出轉基因生物問題(132-136),這是「一個複雜的問題」(135)。雖然「在一些地區利用轉基因取得了有助於解決一些問題的經濟增長,但所遇到的重大困難則是不可被輕描淡寫的」(134),「將可耕種土地集中在少數人手裡」是其中之一(134)。教宗方濟各特別想到小生產業者和農業工作者,想到生物多樣性、生態系統網。因此,需要進行「一場負起責任且範圍廣泛的科學和社會討論,考慮到所有可用信息並且要直言不諱,包括獨立的和跨科學的研究路缐」(135)。

第四章:整體生態

通諭的核心思想是將整體生態作為公義的新範例。這種生態能「使人類在這世界上占據的特定位置與他同周遭現實的關係得以整合」(15)。事實上,我們不可「把大自然當作與我們無關而單獨存在的事物或僅僅是我們生活上的裝飾」(139)。我們在不同領域的生活也如此:在經濟、政治、不同文化,尤其是那些受到威脅的文化,甚至我們日常生活的每一時刻,都應該如此。

這整體願景也在一種制度的生態上投注:「若萬物彼此相關,一個社會制度的健康狀況必然也會影響人類生活的環境和質量:每次違反團結互助和公民情誼,便會對環境造成傷害」(142)。

教宗方濟各以許多實例再三重申自己的思想:在環境問題、社會和人的問題之間存在一種彼此絕不可分離的關係。如此,「分析環境問題必離不開對人、家庭、工作、都市背景的分析,也與每個人與他自己的關係分不開」(141),因為「沒有兩個彼此分離的危機,一個是環境的,另一個是社會的,而只有一個且總體的社會-環境危機」(139)。

這整體生態「離不開公益的理念」(156),不過,這需要以具體的方式來了解:今天「人們遇到許多不公平,而被丟棄、被剝奪基本人權的人日益增多」。在這樣的背景下,投入公益意味著作出「以窮人為先」的團結互助的選擇(158)。這是留給後代子孫一個可持續下去的世界的最佳方式,不是靠宣講,而是經由照料今日窮人的工作來達到這目的,正如本篤十六世所強調過的:「為加強世代間相互扶持的誠信使命感,也迫切需要激發同世代的人彼此相互扶持的道德感」(162)。

整體生態思想也應用於日常生活上。為此,通諭特別關注都市環境的問題。人類具有傑出的適應能力,而且「可欽佩的是,人和團體的創新及慷慨精神,他們有能力打破環境的局限,學會在混亂和不穩定的狀況下為自己的生存找出方向」(148)。雖然如此,若想有真正的發展,就必須全面改善人類生活質量,包括:公共場所、居住、運輸等各方面(150-154)。

通諭也提到,「我們的身體也使我們與環境及其它生物有直接關係。必須把自己的身體當作天主的恩賜來接納,才能接受及接納整個世界,視其為天父的恩賜和共同家園;相反地,支配自己身體的邏輯會成為一種有時看似細微的統治邏輯」(155)。

第五章:幾項方針與行動路線

本章涉及我們能夠和必須做什麽的問題,指出分析尚不夠,還需要提出建議,「讓我們每一個人和國際政治都參與對話及行動」(15),「好幫助我們走出使我們陷入其内且不斷增長的自我毀滅狀況」(163)。教宗方濟各認為,使具體行程的組建不受意識形態、膚淺或簡化主義的左右是至關重要的。為此,在本章的每一節都貫穿著對話主題,為強調對話是不可或缺的:「在關於環境的問題上有所爭論,難以達成共識。教會既不奢望解決科學問題,也無意取代政治,但(我)只邀請進行一項誠懇和透明的討論,使個別需求或意識形態不損害到公益」(188)。

在這基礎上,教宗方濟各不怕對近期的國際動態作出嚴厲評斷:「近些年關於環境的國際高峰會議沒有回應眾人的期待,因為缺乏政治決策,故未能達成真正重大而且有效的全球性環境協議」(166)。教宗問道:「倘若日後人們所記得的是一個無法在緊急關頭發揮作用的權力,那今天為何還要把持這權力呢?」(57)相反地,一如自《和平於世》通諭起各位教宗再三重覆的,需要全球治理的有效方式和途徑(175):「我們需要在管理所謂全球公益的整個範圍的制度上達成協議」,因為「金融成本和利益的計算不能保證達到保護環境的目的。環境是市場機制無法恰當維護或推動的利益之一」(190,參閲:《天主教社會訓導綱要》)。

教宗方濟各堅持須開展坦率及透明的決策進程,好能識別哪些企業政策和計劃會帶來「真正的整體發展」(185)。他特別提出,研究一個新計劃對環境的影響「需要有透明和願意對話的政治進程;為換取優惠而隱瞞環境影響真相的計劃則時常導致曖昧的共識,逃避通告訊息的職責及深入的討論」(182)。

教宗尤其明確呼籲負有政治責任的人士遠離今日佔主導地位的「功效主義和即時主義邏輯」(181):「誰若有勇氣這樣做,他就會再次認出天主賜予他作為人的尊嚴,在走完今生旅程後將會留下慷慨負責任的見證」(181)。

第六章:生態教育與修行

教宗方濟各在通諭的最後一章邀請世人進行生態皈依。文化危機深深扎根,習慣和行為很難重新養成。因此,教育和培養仍是重大挑戰:「每一改變都需要動機和教育行程」(15);所有教育領域都涉及到,首先是「學校、家庭、傳播媒體、要理講授」(213)。

要以「追求另一種生活方式」為出發點(203-208),這樣便有可能「向那些掌握政治、經濟和社會權力的人施加健康的壓力」(206)。這情況是在消費者的選擇能夠「改變企業的行為,迫使企業考慮環境影響及生產模式」時發生(206)。

不可低估環境教育過程的重要性,它能影響人們日常生活的舉止及習慣,從節約用水、分類收集垃圾到「熄滅不必要的燈」(211):「整體生態也是日常生活簡單舉動的成果,憑藉這些舉動我們能打破暴力、剝削、利己主義的邏輯」(230)。從來自信仰的默觀視野出發,一切將會更加單純:「為有信仰的人而言,默觀世界不是從外部,而是靠内心,認出天父將我們與眾生結合的關係。此外,在增進天主賦予每位信徒的獨特能力的同時,生態皈依也帶領人發揮自己的創意和熱忱」(220)。

教宗方濟各重提《福音的喜樂》勸諭中的思想:「自由和有意識地度淡泊有節的生活使人獲得釋放」(223),同樣,「要獲得幸福,我們就必須懂得限制一些令我們眼花繚亂的需求,這樣才能接納生命提供的多種可能性」(223);只有這樣,我們才能「再次感到彼此相依,我們對他人和對世界負有責任,因此值得做良善和正直的人」(229)。

在這旅程上有聖人與我們同行。聖方濟各是「照料弱小者和樂於活出整體生態的楷模」(10),是「掛慮大自然、為窮人伸張正義、盡社會義務及内心平安彼此不可分離」的典範(10)。通諭中也提到聖本篤、聖女小德肋撒和真福富高小兄弟。

《願祢受讚頌》是良心的反省,教會時常告誡信徒省思自己與上主的關係,並依照這關係來引導自己的生活。從今以後,這省思將涵蓋一個新幅度,不僅思考自己如何活出與天主、與他人及與自己共融的關係,也包括與所有受造物及大自然的共融。

Follow

Follow