文:Vitor Teixeira 譯: 余漢釗 我們不可以說這是教會的分裂或分立,只可說是向前邁進及擴張。一個成長中的教會,在中世紀形成之際進佔歐洲及建立基督信仰。在那裡確立了宗教、靈修和地緣政治的定義,但亦是在那地區萌發出改革及決裂的運動,同時在那裡出現了異端和反對教會的情緒。我們在此需要認識這日耳曼及東方世界的組成,亦即是今日的德國,或那時由阿爾卑斯至北海及波羅的海,和由斯堪的納維亞至俄羅斯東部的日耳曼帝國。在愛爾蘭種下了信德之樹後,基督信仰不斷茁壯成長,並未有過危機和分裂。但在其東方的英格蘭卻沒有像聖博德(Patricius)之島般平静。

活出信仰 Faith and Life

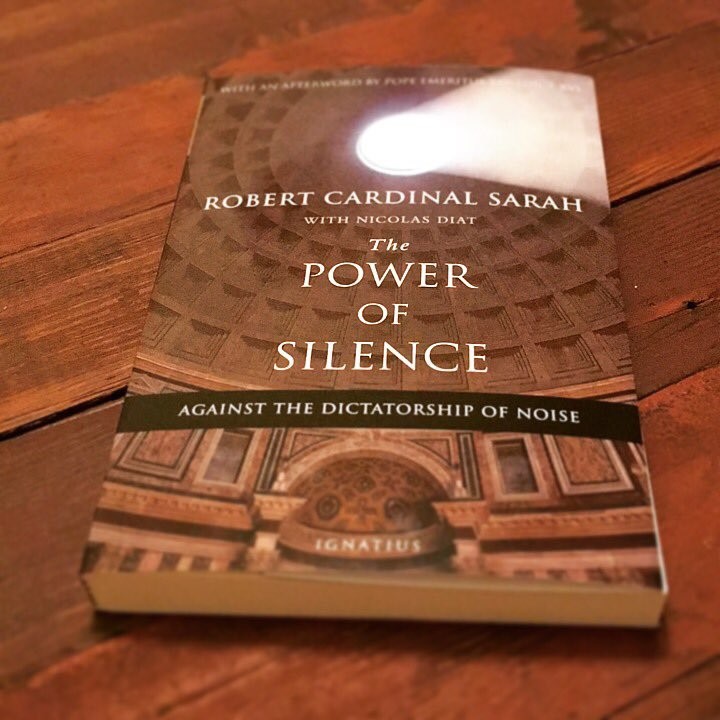

教廷禮儀部部長訪問加國大學 薩拉樞機:靜默不只是不說話

(綜合報道)今年3月12日,教廷禮儀部部長薩拉樞機(Cardinal Robert Sarah)到訪加拿大多倫多大學裡的聖彌額爾書院,並為在場1200名學生舉行一次講座,提到靜默在建立內修生活及與主關係中的重要性。 薩拉樞機是一個很了不起的人。他出生在幾內亞一條小村莊。12歲進入小修院,24歲晉鐸,34歲當上主教,並在2010年獲教宗本篤十六世擢升為樞機。2014年,時任教宗方濟各任命他為聖座禮儀及聖事部部長。 聖彌額爾書院為薩拉樞機的到訪製作了一條極度精彩的短片。在短片中,樞機說到何謂靜默,「靜默不只是不說話。靜默有更深入的意思,因為最大的聲音,就是在我們內在裡。即使在我們的教會中,仍有很多聲音,所以[滿是聲音的聖堂」並不是讓我們安靜地與主相遇的地方。」

洛杉機輔理主教評論《靜默的力量》:靜默與彌撒的意義

文:羅拔.巴倫主教(Bishop Robert Barron) 薩拉樞機最近的書本《靜默的力量:對抗噪音的獨裁》,探討一系列有關神學與靈修上的主題,全部均圍繞着噪音在我們的文化中、特別在教會中,所扮演和發揮的不快角色。擔任教廷禮儀部部長的薩拉樞機,對禮儀中的觀察最為尖銳和有力,這應該不足為奇。當我閱讀這本書、談及有關在彌撒中靜默的重要性,我發現我不時會堅決地點頭認同。 我在梵蒂岡第二次大公會議(梵二)後剛好成年,而梵二十分強調群眾需要「充分、有意識和積極的參與」彌撒。這著名句子源自二十世紀初期到中期禮儀運動的神學家,是對所有平信徒的一個呼籲,去知道他們在禮儀中的身份,不只是旁觀者,而是主動的參與者。但在實際的應用中,卻變得要鼓勵信友經常地作出身體上的行動:遊行、站立、歌詠、答唱、拍掌等等。就像要讓指導和領導禮儀的人感到他們必須時刻抓緊團體的肩膊,並把他們搖晃至清醒地參與。

傳頌主愛至萬代(11)

文:阮美芬修女 進會的計劃在天主的帶領下,一步一步前行,首先與修會聯絡,進行申請入會,妥備需要文件,接着是辭退所有的工作及堂區的服務,並暗中清理自己的物件。最頭痛的是如何準備入會的行李,不能在家中有任何行動,不然會引起外祖母及舅父的懷疑,繼而驚動在國內的家人,後果就不堪設想了。我將困難與神師陳維統神父剖白,他立刻配了他週末在聖老楞佐堂休息的房間鎖匙給我,讓我在那裏準備行裝。我第一時間買了一個行李箱放在他床底下,接著是要想辦法將家裡的衣物偷運出境。每當家人都外出時,我便會通知幾位「傻兄弟」趕快到我家來,將大包小包的衣物塞進他們的背包內,讓他們運到陳神父的房間去,然後趁著到堂區參與禮儀時,去整理我的行李。

【教會的分裂、改革和分立】第十一章:從古代到中世紀

文:Vitor Teixeira 譯: 余漢釗 為明暸教會的異端、分裂、分立、決裂、爭議和緊張局面,必須要分析教會歷史、人類學及地理環境。正在成長和動盪中的教會是由男女、全民族、國家、政府、不同觀點和對立、和諧或脆弱的平衡所組成,但最主要的還是由人所組成。因此,我們在這裡所分析的,不單是宗教、教義、靈修及神學方面上的問題,同樣亦是基督信仰上的分歧,因為教會是建立在多元化上的,而這亦是它最大的財富。

【聖言啟航】執象而求,咫尺千里

文:梁展熙 乙年常年期第十八主日 在上星期福音選讀中,耶穌以五餅二魚飽飫五千(只算男士,婦孺另計)後的第二天,群眾發現祂已離開,他們便執意要找到祂,也許仍想強立祂為『人民領袖』。群眾找到了耶穌後,祂對他們說了一段的話。第一句頗為尖銳:「我實在告訴你們:你們尋找我,並不是因為看到了神蹟,而是因為吃飽了餅」。耶穌此話怎解?難道以五餅二魚飽飫五千人(婦孺另計)都不算是神蹟嗎?

【聖言心語】常年期第十八主日(乙)

文:林文森神父 耶穌會士 聖若望福音6:24 – 35 我先請問一個簡單的問題「為甚麼我們每個主日必須到教堂參加彌撒呢?」我們中有些人每天參加彌撒,「這是因為我們主日應該作的呢?」換句話說,「是因為出於誡命或需要而參加呢?」這兩種理解有很大的區別。

【速食哲學】(75) 那連帶關係是甚麼呢?

文:文祖賢神父 譯:吳志濠 上一次我們談及了第三個原則 ——輔助原則。今天,我們會了解下一個原則,這原則和輔助原則有互補關係:連帶關係原則。如果輔助原則來自人性尊嚴,那麼,同樣地,連帶關係來自於每個人要為公益而獻身這需要(第二個原則)。

【速食哲學】(74)甚麼是輔助原則?

文:文祖賢神父 譯:吳志濠 我們之前探討過掌管我們社會性生命的兩個重要原則:人性尊嚴和公益。這兩個原則引伸另外兩個原則:輔助原則和連帶責任。今天我們會探討輔助原則,它是源於人性尊嚴的原則。 我們探討過,人性尊嚴來自人是自由和能為自身的行為負責這事實。在討論社會時,我們需要把它考慮在內。社會上(家庭,教育結構,公司或國家)任何一個成員都不應該被剝奪其自由和主動性。每個交響曲團都需要一名指揮,但如果指揮決定他在指揮期間詠奏長笛,這樣他便會摧毀演出。他必須讓每個音樂家都能演奏,即使他認為自己的小提琴或長笛的才藝更勝他人。

調皮小子變成輔祭 更領略到彌撒的美妙和恩寵

文 : 杜亮神父(Fr Leonard E Dollentas) 譯 : 何紹玲 我從小便很調皮,爸爸會用舊式和縱容的方法來懲罰我。 我還記得當時我和鄰近三名小孩,組成童黨,溜進雞窩,偷走雞蛋、把蛋煮熟、跟着把偷來的蛋通通吃掉。這行動是經過精心策劃,劫掠是在光天化日之下進行,我們悄悄地拿走雞蛋,但以示仁慈,我們也留下了一些給雞場的主人。這偷竊的舉動,本是進行得天衣無縫,可是到了第三次出動時,我們忘記了賄賂那些大聲吠叫的狗,我們被拘捕了。