文:Courtney Grogan / 天新社 1917年5月13日,當童貞聖母在花地瑪向三位牧童顯現時,葡萄牙奉聖母為后已有數百年——在1646年,葡王若翰四世為無染原罪聖母加冕,並奉她為「葡國之后」後,再沒有葡國君主戴過皇冠。 在花地瑪顯現前,葡萄牙對聖母敬禮的歷史,其實可以追溯得更遠。

活出信仰 Faith and Life

【聖言心語】復活期第四主日(丙)

文:林文森神父 耶穌會士 若望福音10:27-30 復活期第四主日也被稱為「善牧主日」,因為這一天,耶穌以「好牧者」的身分出現在福音中。這個主日同時也是「國際聖召節」,我們特別為答覆修道的特殊聖召祈禱。「我的恩寵是甚麼呢?」在教會裡,我們可能會問:是神父嗎?修女嗎?還是讀經員?或聖詠團員呢?我們又被賦予甚麼樣的能力貢獻給社會呢?是父母親養育子女的能力呢?老師傳授知識及培養人格的能力嗎?或是公務員、警察、消防員、企業家、工程師、建築師的專業技能呢?問題在於:我們如何在每天的工作中,展現基督徒的信仰呢?怎麼使用我們的專長去服務教會呢?

【速食神學】(31) 兩個天主能同時存在嗎?

文:文祖賢神父 jmom.honlam.org 譯:吳志濠 在《速食哲學》專欄最後三篇中,我們談到了人的頭腦不僅能夠發現天主的存在,還能發現祂的屬性(參閱第78、79和80篇)。人的理性可以發現天主是無限完美的。祂是獨一無二的(沒有其他的神),祂無處不在,祂是永恆的(不能按時間計算),祂是至高無上的理性(理智)和愛(意志)。人的理性能夠發現天主是無限真、善和美。這哲學結論得到了啟示所證實。讓我們在接下來幾篇文章中查看啟示內容中的這些資料。 天主是獨一無二的——祂是唯一的。 只有一個存有只是「是」(「存在」),只有一個存有能說:「我是自有者」。《天主教教理簡編》第39點說:「所有受造物都從天主那裡領受它們的存在及所擁有的一切,但只有天主在自己內是圓滿的存有,充滿各樣的美善。只有祂是『自有者』,無始無終。耶穌顯示祂也擁有上主的稱號:『我就是(自有者)』(若8:28)」。 申命記寫道:「這一切只顯示給你,是要你知道,只有上主是天主,除他以外再沒有別的神」(4:35)。天主親自對先知依撒意亞說「我是上主,再沒有另一位;除我以外,沒有別的神」(45:5)。 但不可能同時存在幾位神嗎?在The Faith Explained一書(第19頁),作者 Leo Trese說:「我們表達天主這概念,就是說,祂是所有存有的來源,超越所有其它存在之物,因為這樣,我們稱祂為至高無上的存有。因此,只能存在一個天主。談論兩個(或更多)至高無上的存有將是一個矛盾。『至高無上』一詞的意思是『超越所有』,如果有兩個同樣或同等強大的神並列在一起,那麼祂們都不是至高無上的,也不會擁有天主本身所擁有的無限能力。一位神的「無限」力量抵銷了一另位神的「無限」力量。每一方都會受到另一方的限制。正如聖亞大納修所說的:『談論數位同樣或同等強大的神,就像說數位同樣或同等無能為力的神』」。 如果只有一位天主,這對我們意味著甚麼?《天主教教理》教導我們,如果只有一位天主,那麼: (1)沒有甚麼和祂一樣是平等的,因此,我們必須放祂和只能放祂在首位(參閱第223點)。 (2)我們以及我們所擁有的一切都來自於祂,因此,我們在生活中稱謝天主(參閱第224點)。 (3)我們能更好地理解所有人的一體性和真正的尊嚴,因為他們是按天主的肖像與模樣而造成(參閱第225點)。 (4)我們應該視創造物為創造物,而不是像對神一樣地朝拜,如聖尼各老馮物洛(St Nicholas of Flue)的祈禱: 「我主我的天主,凡使我遠離祢的,請給我除去。 我主我的天主,凡領我歸向祢的,請賜給我。 我主我的天主,請使我捨棄自我,並把我完全獻給祢」(第226點)。 (5)我們應該在任何時刻都信賴祂:在我們稱為「好」的時刻,和在我們稱為「不好」的時刻,就如聖女大德蘭建議: 「何事擾你意?何物亂你心? 萬般皆易逝,唯主不移真。 心有天主者,堅忍百事成。 夫復何所求,有主心意稱」(第227點)。

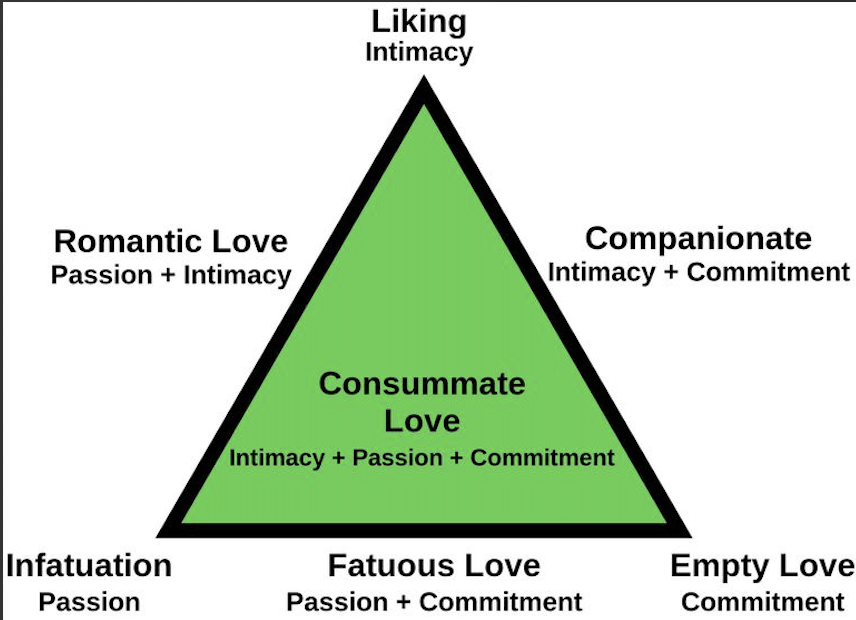

【論盡家庭】(2.6) 婚姻及家庭舞蹈:公主王子式的浪漫愛情

文:梁敬之 婚姻及家庭治療師及認可督導 因為你在我眼中是寶貴的,是貴重的,我愛慕你……(依撒意亞43:4) 一位年青人花盡了積蓄,帶女朋友去歐洲買名牌手袋衣飾鞋物。 我問他說:「花了那麼多錢,你不覺得肉疼嗎?」 他回答說:「當然不會!只要她開心,我就開心了。」 「真的?她為你來說是那麼重要?」我有點好奇的問。 「因為她是我女神!在別人眼中,她可能是普通女生一名。但在我心目中,她是那麼的完美、溫柔、善良。只要她喜歡,我覺得我為她做甚麼都值得!」他邊說邊笑。我感到眼前的年青人可能是世上此刻最幸福的人。 「那麼,如果她痛苦呢?」我問。 「那我會更痛苦!」他七情上瞼地回答,毫不掩飾。 我對他說:「你患上精神病了!」 * * *

【聖言啟航】向外流溢的.才是生命之泉

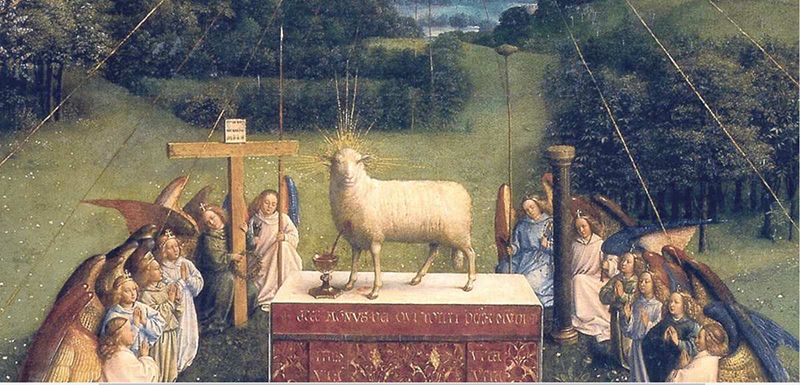

文:梁展熙 丙年復活期第四主日 如果大家在今天感恩祭中留心細聽主祭禱文的話,今天的禮儀主題就開宗明義的在〈集禱經〉中出現【拙譯】:「全能而永恆的天主,〔求祢〕領我們往那天上喜樂之家,好教那卑微的羊群,也可到達牠們那強有力的牧者早已前往的地方去!」(拉:Omnipotens sempiterne Deus, deduc nos ad societatem caelestium gaudiorum, ut eo perveniat humilitas gregis, quo processit fortitudo pastoris.)。 在第二篇讀經(《默示錄》)中,我們再一次讀到羔羊的描寫(參上週):這羔羊引領着羊群。只是,在這週的讀經中,這羔羊的圖像也多了一重寓意:『牧人』。把「羔羊」和「牧人」這兩個不能重疊的描寫同時應用到基督一人身上,並不是《默》作者的思路錯亂,而是「默啟文學」體裁的風格使然。如我們在上週已看過的,作者使用羔羊的描寫在基督身上,強調出祂願意站在羊群的一邊,成為牠們的一份子(the Lamb’s solidarity with the flock),並正正出於這原因,無辜的祂卻竟願意揹起牠們的罪罰,讓自己成了贖罪的祭品、逾越的犧牲。然而,今天我們看到,同樣的情況,但事效的方向卻相反。在這大群義人的神視中,是(義)人——因着他們在迫害中的堅定——(願意)站在羔羊的一邊([righteous] human beings’ solidarity with Christ),成了潔白無瑕的,如同基督一樣。他們在迫害中所流的血,洗淨了他們,使他們好像基督一樣的無垢。至於羔羊,猶如一個會牧放餵養羊群的牧人,領他們到水源。這撫慰之源,就是那會拭去每個(受苦的)人眼中淚水的天主。

馬諾佩洛的聖容——真正的聖相 復活基督的標記

文:Miguel Agusto 譯:義浩 整個復活期,我們都在慶祝耶穌基督的光榮復活。按聖史若望在福音中記載,埋葬耶穌的墳墓,並不是完全空着的,他和伯多祿在那裡都看見了[與基督一同埋葬]的布。那些布曾是用來蓋着耶穌的頭,已被捲好並放在另外的地方。他們不知道的是這些聖髑,包含着我們救主身體與聖容的形象,永垂不朽。根據作家百德(Paul Badde)的研究,我們去看主的汗巾——今天以「馬諾佩洛的汗布」而聞名——並留下了耶穌聖容的圖象。有如瓜達盧佩聖母的圖象一樣,馬諾佩洛的汗巾連科學都不能解釋,沒有人找到如何將圖像印在由貝鬚絲織成的布上,繼續讓不少人讚歎。

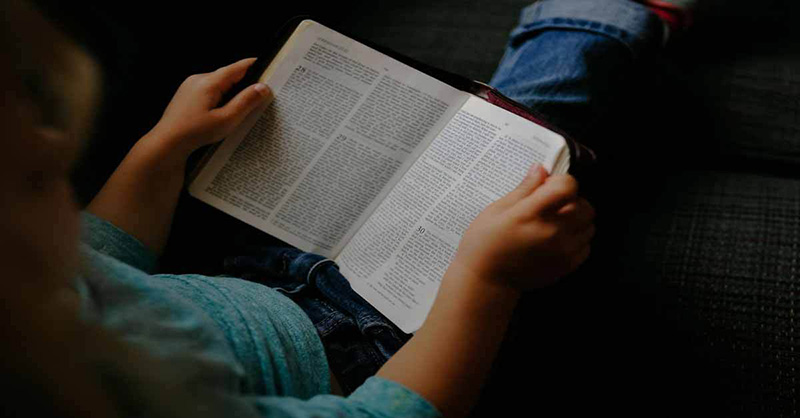

【速食神學】(30)如何在信仰中成長?

文:文祖賢神父 譯:吳志濠 我們如何在信仰中成長?要回答這條問題,我們要返回《速食神學》第26篇,在那裡,「信仰」被區分為兩種觀點。一種是主觀的,另一種是客觀的。主觀意義是指信仰行為,信仰的超性美德。客觀意義指的是信仰的對象(所相信的內容,即啟示的真理)。聖奧斯定給出了一個名稱區分兩者:他稱信仰的主觀行為為 fides qua creditur(相信啟示的真理的行為);他稱信仰的客觀行為為 fides quae creditur(信仰的內容)

【論盡家庭】(2.5)婚姻及家庭舞蹈:「照顧者」跟「被照顧者」

文:梁敬之 婚姻及家庭治療師及認可督導 ……各人要背負自己的重擔。(迦拉達書6:5) 這對夫婦的年紀相差比較大。他們相識時,女的在唸高中,男的已離校及工作好幾年了。所以,男的負起大哥哥的角色和責任,對女朋友百般呵護照顧;除補習功課外,也給她很多待人處世的指導。

【聖言啟航】在羊群中的羔羊

文:梁展熙 丙年復活期第三主日 今天的禮儀,看起來,重點有二:那備受光榮的羔羊,以及伯多祿作為羊群的牧者和代言人。這兩個主題看似各有來源,但禮儀讓我們把這兩個來自聖經的主題放在同一個框架內,互為解讀。在讀經二(《默示錄》)中的羔羊,就是那引領羊群(群眾)的羔羊(見7:17; 14:4; 等)。值得留意的是,這引領者,為了引領群羊,成為了羊的一份子。牠最終引領羊群邁向勝利。而這位得勝者羔羊,也獲得了專屬於天主的屬性:「讚頌、尊威、光榮和權力」【在《達尼爾先知書》中,這些屬性也被賦予那「相似人子者」(見7:14)】。

【聖言心語】復活期第三主日(丙)

文:林文森神父 耶穌會士 若望福音21:1~19 這禮拜我們繼續來看門徒們與復活主相遇的經驗。今天的福音希望我們在日常生活中認出天主的臨在。要成為一位真正的門徒,光是「虔誠」和「聽話」是不夠的,還要加上「勇氣」答覆天主的召叫才行。要克服困難,即使受苦也在所不辭。在分享耶穌的苦難的同時,我們也分享他的榮耀。幾週前的福音提到耶穌已經死在十字架上。而今天的福音描述門徒們離開耶路撒冷,回到家鄉加里肋亞重新開始。跟隨耶穌的三年是他們生活中有趣又興奮的插曲,但他們恢復到以前漁夫的生活。經過一整晚的捕魚,卻毫無所獲。突然間,早晨的岸邊出現朦朧的身影說:「向船右邊撒網。」結果他們捕到太多魚,差點連網子都拉不上來。那時候,耶穌所愛的那個門徒才認清剛才所發生的事,驚呼說:「是主!」