文:陳墨(澳門聖若瑟大學教育學院助理教授)

【編按】四月份起,《號角報》將聯同澳門聖若瑟大學教育學院合作,聯合出版季度專欄,向公眾推廣教育上的小知識。

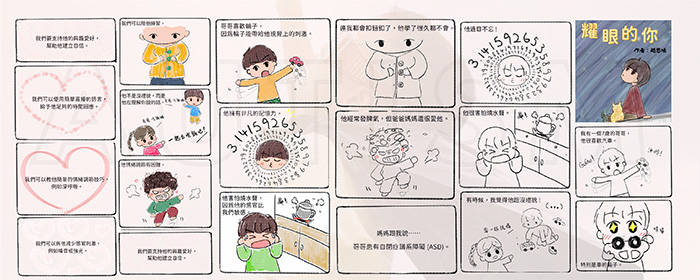

今年4月2日是第十八屆世界自閉症宣導日。自閉症,又稱「孤獨症」,全名為「自閉症譜係障礙」,是一種廣泛性神經發育障礙,在發育早期表現出兩大核心症狀,即社交溝通障礙以及重複、局限的行為模式。保守估計,世界範圍內每100人中就有一名自閉症人士,男女比例約為4:1,可以出現在任何種族、民族和社會經濟地位水平的家庭中。像可見光的連續光譜般,譜係群體內部有着高度的個體差異性。

處於功能水平較高一端的自閉症人士雖然依然需要調適自己去應對日常生活的獨有挑戰,例如過度的感官刺激、複雜的社交信號、費勁的人際溝通,以及各種突如其來的變化;但總體而言他們只需要一些支持就可以過上較為獨立的生活,像美劇《生活大爆炸》里的謝爾頓或韓劇《非同尋常的律師禹英雨》裡的禹英雨。然而,在光譜上還有許多自閉症人士需要大量或非常大量的支持,這其中也包括「極重度自閉症」這樣一個較為弱勢的群體,他們沒有或幾乎沒有語言,伴有重度的智力障礙,需要終生的照護。目前的醫學還無法治愈自閉症,近年來高功能自閉症人士也大力呼籲社會要擁抱神經多樣性,理解和接納差異,而不是著眼於根治自閉症。

自閉症的早期篩查與診斷,有助於讓自閉症孩童盡早開始接受科學的早期干預。研究顯示,密集的早期行為干預,能有助減輕許多自閉症孩童核心症狀的嚴重程度,發揮孩子的潛能,為孩子未來融入普通教育環境和融入社會奠定基礎。雖然自閉症可以早在孩子約兩歲時獲篩查與診斷出來,但平均而言,孩子五歲左右時才會被診斷出來。澳門也貫徹「早發現、早診斷、早治療」的理念,由衛生局、教育暨青年發展局及社會工作局共同設立兒童綜合評估中心,為六歲及以下兒童提供一站式兒童發展綜合評估服務。作為家長或老師,若發現孩子早期發展中出現「五不」警示訊號:「不看」(缺少目光對視和眼神追隨)、「不應」(叫孩子的名字沒有反應)、「不語」(語言出現較晚、對話型的語言能力較差)、「不指」(難以指向自己感興趣的東西與他人分享自己的興趣點),以及「不當」(不恰當的物品使用和不恰當的語言或行為表現)的話,可考慮互相溝通,並尋求進一步的專業支持。

養育自閉症孩子(即使是高功能自閉症孩子),對於一個家庭來說,可謂畢生的課題,除了親子關係外,夫妻關係、代際關係、手足關係、經濟壓力、職業發展等方面都可能面臨着挑戰。戰勝這些挑戰的核心是「愛」和「專業」,以必要的專業技能,去愛自己和愛孩子。例如:若條件允許的話,建議家長在孩子接受干預的過程中也學習一些核心的專業技能,諸如建立清晰的生活常規、使用視覺提示、加強與孩子的溝通互動技巧、應對孩子的問題行為等。實際上很多自閉症孩子的家長自己後來就成為了特殊教育領域的專家。家長除了裝備自己,保持良好的家校合作關係對於支持自閉症兒童的發展也起著至關重要的作用。這主要包括學校老師和家長之間需要保持定期的溝通和交流,分享學生在學校和家庭中的表現,促進相互理解,並確保雙方的做法具有一致性和連續性。家長和學校之間如果建立起相互信任的溝通基礎和機制,許多問題都更容易迎刃而解,而最終受益的是孩子。此外,接納自閉症孩子對於一些家長來說會是漫長且起伏的過程,自發地組建或參與相關家長組織報團取暖互相支持也不失為一個行之有效的策略。

在課堂上,我還會告訴學生們,普通人其實或多或少可能都有一些自閉症特質,只是那些特質遠遠達不到自閉症的臨床診斷標準;也有一些自閉症人士可能是到成年之後當社交需求超過其能力所能應對的時候才會被診斷出來的。自閉症人士和非自閉症人士之間的交流屏障是客觀存在的,但相互理解促進更為包容的社會也是有可能的。

Follow

Follow