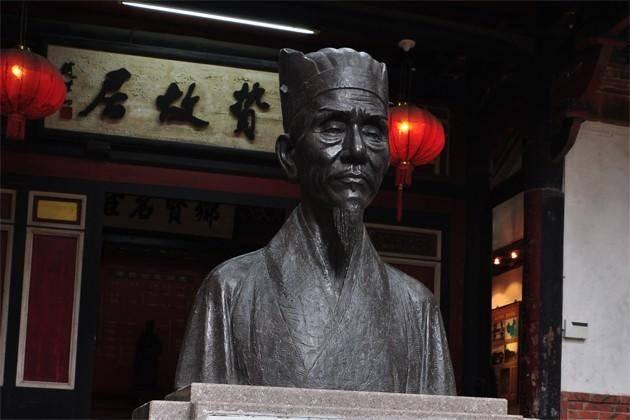

photo: 明代思想家李贄

文:段春生神父

晚明時期思想與學問最特立獨行者,要屬李贄。作為反封建的鬥士、思想解放的先軀,李贄晚年辭去官職遊歷大江南北,「每到一處都與其摯友或論敵有辯論活動」,在當時有着很大的影響。

在南京,贄與被稱為「西學東漸第一人」的意大利傳教士利瑪竇相遇了。在被時人視為「異端人物」的這兩位勇者之間,發生了怎樣的相遇?他們的相遇又對中西文化交流產生了怎樣的影響呢?

李贄生活於明朝嘉靖、隆慶、萬曆時期,初姓林,名載贄,後改成李,名贄,字宏甫。曾當過國子監博士、姚安知府,後棄官,四處講學,晚年往來南北兩京等地。他與利瑪竇在南京認識,並曾有三次會面。二人會面時,並沒有以「鬥士」的形象出場,只是默默地關注着利瑪竇,並始終保始沉默。

在《利瑪竇中國札記》中,利瑪竇記述了在萬曆二十七年(1599年)隆冬,他與三淮和當辯論的場景有一個巨大「火爐」,地點在官居大理寺卿的李汝禎府。利瑪竇說那天的話題是「討論基督之道」,其實是佛教高僧雪浪大師等人與利瑪竇辯論有關宇宙本體、造物主等的議題。這是一次文人的聚會,參加者有數十年,分兩段進行。第一段是宴會之前三淮和尚和徒弟們約20多人向利瑪竇挑戰,利瑪竇沉着應戰。第二段是其他客人陸續到達後,席間展開對人性問題的辯論,利瑪竇開始靜聽,接着被邀發言。利瑪竇就每個人的發言做了精彩的回應,真可謂語驚四座,在場的文人學士。

此時,李贄正好在南京,寓居被罷官免職賦閑在家的焦竑家中,和焦竑一起接受了李汝禎邀請,參加了會見。他是參加了整個過程或只參加了第二段,如今已經很難確定。但他被利瑪竇的豐富學識、清晰推理及控制全場能力的氣場所震撼。關於這點在《利瑪竇中國扎記》和李贄《與友人書》中都有記載。

更確鑿的證明,就是在這一次聚會後的某一天或第二天,李贄主動到利瑪竇下榻處拜訪了利瑪竇神父。這是兩人第二次會面,也是一次純粹的個人性專訪。在法國耶穌會史學家裴化行神父(Henri Bernard, S. J., 1889-1975)的《利瑪竇司鐸和當代中國社會》裡,描述李贄「不惜紆尊枉駕先來拜訪利公」。對於此事,利瑪竇也在《札記》中寫道:「特別是那位儒家的叛道者(李贄)。當人們得知他拜訪外國神父後,都驚異不止。」

在此之前,利瑪竇已經知道,李贄已達70多歲。「熟悉中國的事情,並且是一個著名的學者,在他所屬教派中有很多的信徒。」所以他對李贄屈身來訪,既感意外,又極為高興。

這次拜訪時,李贄向利瑪竇贈予一把紙折扇,扇上題詩《贈利西泰》。後來李贄將此詩交給許多人抄讀,並收入詩集刊印出來。詩云:

逍遙下北溟,迤邐向南征。

剎利標名姓,仙山紀水程。

回頭十萬里,舉目九重城。

觀國之光未,中天日正明。

為何李贄先來拜訪利瑪竇,可以從李贄後來的《與友人書》中尋繹出來?一是仰慕之情在大庭廣眾下不便表達,所以過後特來彌補;二是被天主教信仰所吸引,過後特來請教。

他們第三次的見面,是利瑪竇到李贄住處正式回拜,時間在專訪後的某天。這是一次比較正規、隆重的會面,李贄帶着許多「隨侍左右的子弟們」出來迎接。利瑪竇向李贄贈送了自己用中文作撰的《交友論》,其中收錄了100條古希臘、羅馬和文藝復興名人交友的格言。李贄讀了《交友論》後非常喜歡,命人謄錄了多份,加上一些推崇的話,並寄給湖廣一帶的眾多門生。

這次見面,利瑪竇和李贄「暢談宗教,談得很久」。從裴化行神父的記載來看,可能主要由李贄提問、利瑪竇答疑構成。李贄非常謹慎,主要靜聽,「既不討論,也不辯駁」。為何李贄不多說話?這可能出於兩個原因:一、青年弟子在座,要讓他們多聽、多思、多學習;二、自己初次接觸天主教,不便隨意褒貶。這就是李贄《答友人書》所云「我已經三度相會」了。

待續

Follow

Follow