陳繼容博士在禮儀導論的單元中,講授禮儀的本質及基本知識,也提及參與禮儀的態度。學員唐健輝表示,十分認同陳博士對「禮儀的管理」嚴格的執著,對不合禮儀的言語 ˴ 行為視作不敬。事實上在現代的社會文化中,「速食文化」往往會把一些美好的古人文化遺忘,同樣人們常因個人便行而有意無意間改變了禮儀,這都是不對的。記起老師在誦念天主經文言文版本時,他實在感到非常慚愧和內疚,他可不知道及不會唸。在誦念前,陳博士說過天主經(文言文版)是由古人多優美的句子組成,所傳達的意思是多麼的全面及圓滿。現在,他也會教導學生及子女去誦念舊經,這一份堅持態度令他印象深刻。又講到禮儀行為並非私人行為,這一點令他恍然大悟。「禮儀行為」屬於教會全體,表達教會全體,這方面令他更堅定了對教會的歸屬感及存在感,一個人不當的行為所帶來的後果不只是個人榮辱的問題,而是會影響到整個教會。明白在主日教會的每一個成員應按其聖秩、職務主動參與,按法律所賦予的權力嚴格執行「禮儀」至為重要。

在日常生活中,「禮儀」的嚴格執行及保守對他來說有另一層意義,「天主教會的禮儀可以使人獲得救恩,因為是天主聖三親自臨現在禮儀中工作。」救恩是天主給我們的恩寵,恩寵得來不易,令他每次在主日不得不抱負兢兢業業的心情。他舉了個關於他的例子,以往他在主日彌撒穿衣不太注重,有時比較優閒隨便,經過這次學習經驗後,在臨行前每次都想想聖父的唯一獨生子在十字架上犧牲。在儀容方面很自然比較得體及注重,「禮儀的管理」他認為不只是在外表上下功夫,而是哪份從內而外的心靈改革,透過課程學習的知識令他人生改變了不少。以後在主日前先注重儀容及準備好心靈接受這來之不易的救恩,以至把這個訊息傳達到他的三個子女身上,在學校教學中把這份對「禮儀」的執著傳揚出去,他亦相信這份對「禮儀」尊重及嚴格的執著是從小養成的,對日後他的子女及學生做事做人也好,堅持及嚴謹的精神是很有用的。另外在老師教授的內容中「教會繼承自主耶穌基督的救世工作, 在禮儀中完成。」他以前認為主耶穌基督的救世工作,一定是在我們死去之後才發生,在概念上「救世工作」好遠距離他。但是現在覺得好近好近,對這份救世工程參與感多了,原來每次彌撒聖祭用心全情投入就是這樣簡單。

另外,在彌撒當中誦念的信經,為另一位學員古婉玲來說,能協助她理解天主聖三。她表示特別欣賞文神父的課堂以信經來解釋天主聖三的概念。因為信經承載了聖神三位一體的真理。她任教的為小學階段,學生不是十分熟悉信經。但她認為作為天主教徒,信經是十分重要的,在意義上,在參與彌撒時,我們會誦念信經,宣認自己的信仰;在文字記錄的意義上,它簡潔地記錄了教徒須知道的歷史。對於非天主教徒的小朋友而言,他們不太清楚自己在彌撒上所唸的為何。在她了解信經與天主聖三的關係後,她嘗試和學生一起閱讀信經的內容,和他們閱讀及解釋信經後,他們除了明白天主聖三的意義外,更可以再一次回顧基督和教會發展的概念。此外,小學生不太能獨自閱讀聖經,因此簡潔的信經會念她更容易綜合概念,有系統地在宗教課上教授小朋友天主聖三的概念。

對她來說,自小就讀教會學校的她對信經並不陌生,但她是領洗後才對信經有深切的了解及感受。在每次誦念信經後,除了宣認自己的信仰外,她也會反思更多,這是她在領洗前不會想到的。從耶穌降生成人,教會的建立直至宣認自己的信仰,從經文中,她看到上主為她所做的事,感受到上主的愛,從而使她聯想到自己應如何在日常生活中實踐基督的使命,亦能堅定自己對基督與福音的忠誠。

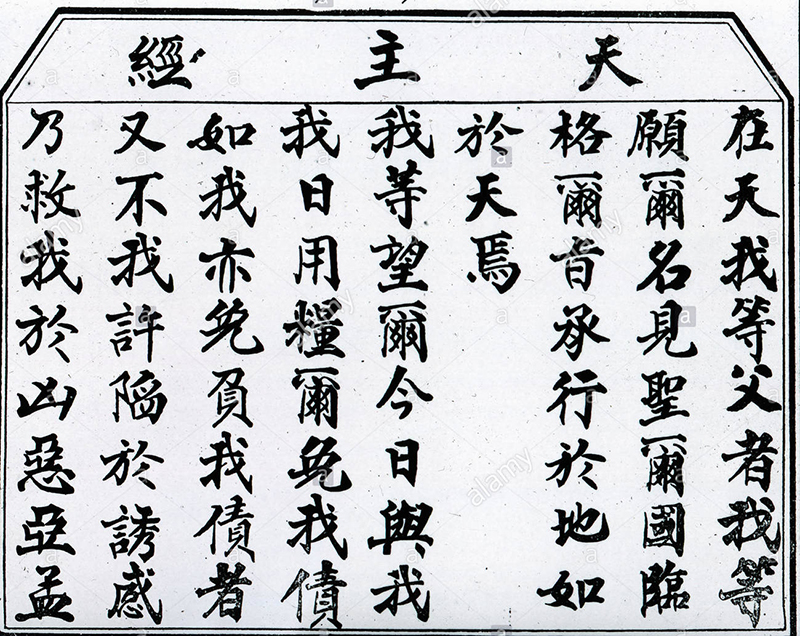

學員李志英回憶曾經有一位神父要求我們除了主日參與彌撒外,嘗試每週多一天,然後再加多一天、再加一天…,目標是每天都參與彌撒聖祭。本單元補充了那位神父的說話,我們藉領受聖洗聖事,即時得到「重生」,成為天主的兒女,擁有普通人的生命和天主子女的生命。耶穌教我們向天父祈禱的天主經中有一句:求你今天賞給我們“日用的食糧”,從前只祈求地上的食糧—讓我們可維持生活的所需;但現在讓我明白更需要祈求的,是賞賜給我們天上的特別食糧,這食糧就是聖體—耶穌基督的肉身,養育「天主子女的生命」。才明白到神父為何要求我們要做到每日參與彌撒,因為這樣才能每日領受上主的食糧—-為得永生的生命之糧。

以前總認為聖堂舉行彌撒聖祭是理所當然的,為讓教友參與並領聖體,但自從新型冠狀病毒席捲全球後,不但本澳、其他國家/地區,都曾一度先後關閉整個城市/地區的所有教堂,不禁反思,可以參與彌撒聖祭實是天主給予的最大恩賜,是祂選擇了我並白白恩賜我有機會參與祂臨在的禮儀,而不是我選擇時間去見祂。

Follow

Follow