文:Vitor Teixeira|

譯: 余漢釗

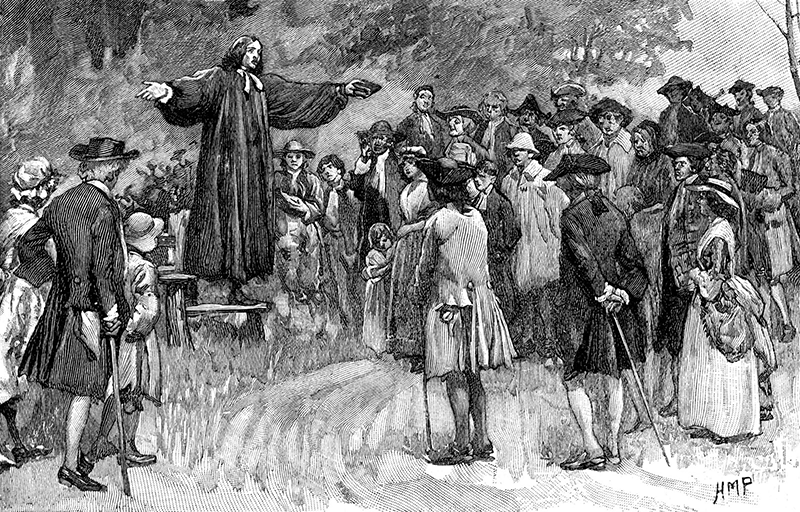

那時候的教會是很不合時宜,在很多情形及環境,尤其是在很多歐洲地區,顯得格格不入。它成了一個「咸豐年代」的教會。它的思維與新的政治、社會及文化有着衝突。那年代需要的是一種更包容的態度,好能尊重多元化的意見,接受性更大,能應對新時代的工業化、貧富懸殊、邊緣化、農村人口大逃亡、新社會結構形成等等的改變。舊式農村堂區已沒有應對不斷增長的城市人的牧靈要求的方法。教會必須要把握新時代的來臨。

「教會滾回去自己的祭衣房。」這是自由派針對教會在社會事務上樣樣都作出干預而叫出的口號。他們反對教會的聲音及行動,而這口號更成了反神職人員的旗幟。因此,自由派控制的政府遂按其同路人的主意,把教會以前享有的特權一一取消,如婚姻、出生及死亡登記;除此以外,更國有化教會的財產及物業和教育事業,辭退所有在醫院、慈善機構的神職人員,把教會的工作範圍縮減至僅限於純禮儀或靈修方面。亦即是回到祭衣房裡。

教會平信徒化及自由主義化

社會受到教會的控制對自由派來看是不利的。他們認為應把人類從這束縛中拯救出來,以及宗教教條和按他們所稱教會鼓吹的宗教狂熱一併剷除。為了實現這反教會的目的,他們把所有的教會產業國有化,驅趕宗教人士,如隱修士、修女、會士、普通神職人員,或令他們還俗,如此舉不可行的話,則充公他們的物業和奪去其教育和救濟的專利權。這就是真正的國教分離,或是國教分離的開始。教會管的是良心的事情,而國家則處理社會及俗世的東西。有人不禁要問,難道彼此沒有共通之事嗎?自由派人士的回答是斬釘截鐵的沒有,兩者必須要完全分開,就算要出動武力也要分開。

他們的口號是摧毀教會及其勢力,不單是把兩者分離、把教會世俗化或減少其職責,而最重要及唯一的目的,就是摧毀教會。這自由主義學說在十九世紀横行歐美,且主要是在拉丁美洲。

教會處境日益困難,但並不因此而屈服,因為此舉是違反她的精神及其團體的性質(Ecclesia教會這個字在希臘原文意即「團體」)。教會只能在社區中、在個別及在整體之中存活下來,這才是真正的教會。現在受着威脅的不是它的身分,而是它的存活的問題。維持運作及作出反應是重要的,但是必須要保持如以往一樣的教理一致性。繼續以往的做法或不合時宜的法規是不明智丟臉之舉,但卻是當時很常見的事,因為那些人要維護固有的東西,但不知道適合從前的已不再能應對目前,更遑論將來。在這懷舊聲中,去追求那些已經不再可能復現的事。

雖然如此,教會內仍然有很多人認為並按照他們的直覺,無法接受或理解到自由和多元化的價值,及其後果和生活的方式,和接受社會非宗教化已是不可逆轉的事實。他們情願彼此衝突或漠不關心,而關閉了對話之門。當然這極端化對方亦有不可推卸的責任,因為他們沒有尋求過拉近雙方的距離,亦沒有反思和彼此包容。不過,天主教信徒中的自由派卻接受彼此間的接觸與包容,並研究對方的立場。他們是那些可以接受基督宏大精神、人類尊嚴的自由態度、福音或法國大革命,一切都納入其團體內。其代表人物拉梅內(Hugo Lamennais, 1782-1854)在他所創辦的《未來報》(L’Avinier)上大力主張良心、教育、出版、結社及選舉自由,但不用背棄信仰、基督教義和教會歷史。信眾及教會的權利與在形成中的新社會的論點和權力,是可以相輔而行的。不過社會與教會分道揚鑣已逐漸成為事實。

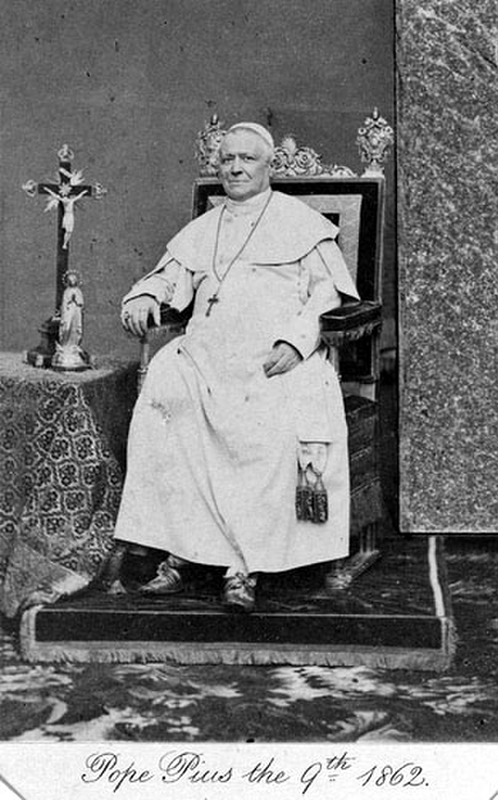

對很多保守派的天主教友來說,真理只有在與教會連繫的時候才是對的,而自由派教友所捍衛的權利與自由是對那唯一真理來源的教會是一種攻擊及侮辱。故所以,衝突在教友之中是經常發生的。為此,教宗庇護九世在1864年所發出的《異端邪說錄》(Syllabus Errorum)文告中,強調了以宗座權威所作出的宣佈,教宗不能錯的特恩。此舉在歷史意義上可說是教會對現代自由主義的一種反擊。在那年代,已有很多天主教友肯定人是有權自由地奔赴天主台前,全心信賴天主的。而這後來更受梵二大公會議(1962-1965)所發出的《信仰自由》宣言(1964)所肯定。

有關的討論延續了個多世紀,一直至梵二大公會議,且將繼續下去。不過,對深入探討與政府策略截然不同的教會價值,卻來得有點慢了,因為它本身的價值是宗教及仁愛的,應該是自由及開放的,更需要急切培育羊群的牧者以能捍衛自己的信仰。它猶疑了因為並不覺得需要保衛信德而且武裝自己,以使成為足以解決有關信仰的新問題和新憂慮。武裝自己對她來說封閉自己。

Follow

Follow