文:龐保頤(Aurelio Porfiri)

我們已談論過聖亞大納修(Saint Athanasius)對《聖詠集》的優美評價,這番評語肯定值得我們更深入地了解。許多基督徒作家,即使不是全部,都十分著重《聖詠集》這部書,因為當中韻含很多重要的祈禱,而這些禱文都是天主對我們說的話,以及我們回應祂的話。

如果我們還在第四世紀,我們可能也會提到聖巴西略(Saint Basil,330-379年),他是卡帕多細亞(Cappadocian)其中一位教父〔其他的教父還有聖納齊盎的額我略(Saint Gregory of Nazianzus)和他的兄弟聖額我略的尼沙(Saint Gregory of Nyssa)〕。《聖詠集》第1篇就像是對整卷的一種介紹。正如雅各伯.麥金農(James McKinnon)所說,聖巴西略在其對《聖詠集》的講道中告訴我們:「聖詠的悠揚是教導軟弱人類的有效工具。」

聖巴西略在這裡說:「的確,當聖神看到人類在艱難中被引導走向美德時,而由於我們傾向於享樂,忽略了正直的生活,祂做了甚麼?祂將旋律的喜悅與教理融為一體,使我們可以透過聆聽柔和悅耳的聲音,接受到言語的惠益而不察覺,就像明智的醫生在處方苦口良藥時,經常在杯子塗抹蜂蜜。因此,祂為我們設計了這些聖詠的和諧旋律,使那些年幼的孩子,甚至是那些心境年輕的人,在各種場合詠唱,但實際上是在靈魂中受着訓練。因為,從來沒有一個漠不關心的人,會輕易牢記有關使徒性或先知性的訊息,但他們即使在家裡,也會詠唱聖詠裡的字詞,並在街中散佈開去。又或許有人偶然地在極度憤怒時,當他開始[詠唱聖詠、]被聖詠安慰時,他靈魂的怒氣便會消失,因旋律把怒氣平息下來。」

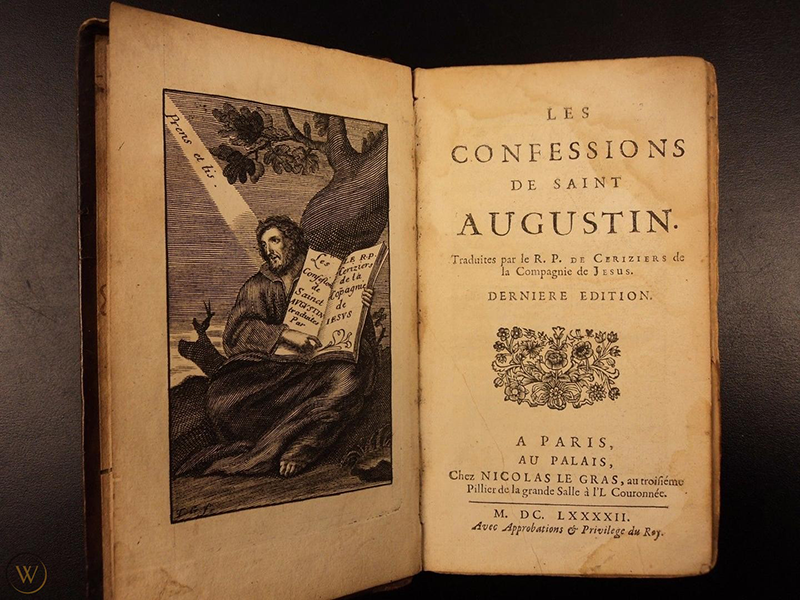

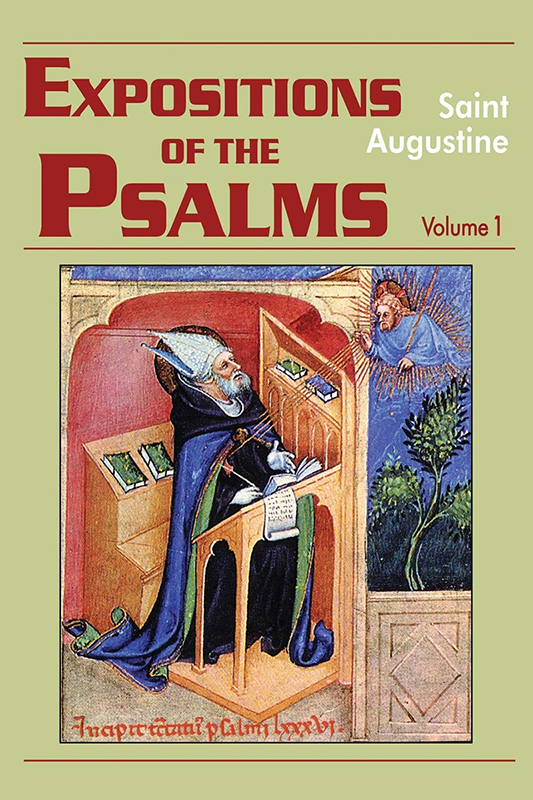

但是關於《聖詠集》的最重要評論,要算是聖奧斯定(Saint Augustine,354-430)的《聖詠漫談》(Enarrationes in psalmos)。在探究這些評論段落之前,我想引述聖奧斯定的《懺悔錄》(Confessions)。他在裡面跟我們講到音樂中美感悅樂的危險。這無疑是要思考的一個非常重要元素。他在段落裡還提及聖亞大納修及其表演聖詠的方式:「耳朵的快樂,一度誘惑絡籠了我,可是祢總解除了我的桎梏,拯救了我。現在,我還當承認:當我聽到一個珠喉,疾徐合拍地,唱起鏗鏘的聖曲,我仍難免神移。可是,我要的話,我就能予以打消。這些曲調和祢聖經上的話,打成一片,而且這些話猶如曲調的靈魂。因此,它們要求在我心裡,占一個上等的位置;可是我仍難於給它們一個相當的位置。有時我覺得:我給它們的位置太好。我又覺得,這些聖經上的話,在歌唱聲中,比在普通的談話中,要能劇烈地,深刻地,打入我的心臟。靈魂的千情萬緒,在聲音和歌曲內,都能找到相應的響應。我不知道,它們中間,存著什麼一種神秘的關係。五官的快樂,不該削弱靈魂的精力;它屢次玩弄了我。它不甘做理智的侍從,一副主人的派頭,隨意奴役理智。那麼,我在不知不覺中犯了罪;事後方才明瞭。有時,我防患防得太緊,甚至有意把達味〈聖詠〉溫柔的曲調,一律懸為厲禁,不准再與我和教會人士的耳鼓相接觸。我認為:亞歷山大主教,亞大納修的作風是適當的。他叫人家唱〈聖詠〉,在音符的高低上,不要有劇烈的變動。於是,他的歌唱,簡直與朗誦無異。我記得我剛回頭時,聽到聖歌,我每會涕灑滂沱。現在歌詞比曲調更能打動我的心,並且我也承認:只要聲調是純潔高尚的,歌詠實在是件有益的事情。我嘗一度徘徊在聽官的快樂,和良好的曲調中間。我雖然沒有一定的見解,我卻袒護聖教會歌詠的習慣:因為動聽的歌聲,可使薄弱的神情,變為濃厚。假使曲調比歌詞更動我的心,我就認為這是種罪惡,應當受罰的。在這場合之下,我更愛聽不到歌聲。這是我現在的心理。你們心中懷著善念,想立功勞的人,請同我和為我痛哭流涕。你們對於這一切都是門外漢,所以這一切絕對不能感動你們。可是,祢,主,我天主,『求祢俯聽我,眷顧我,憐惜我,醫治我。在祢的眼裡,我為我是個謎;這也就是個弱點。』」【註】

這是聖樂史上非常重要的一章,因為它對音樂在敬禮中的益處和危險給了我們一個非常清晰的分析。同樣有趣的是,在提及聖亞大納修的部分,它暗示了一種在唱說之間的誦讀法(chantillation)。

在對《聖詠》第149篇的講道中,他指出:「請你們向上主謳唱新歌;在聖者集會中向他祝賀。我們受敦促向上主謳唱新歌,就像新人學會了新歌。歌曲是一件快樂的事;更深層次的是,它是一件愛的事物。因此,任何學會了愛新生活的人都學會了謳唱新歌,新歌使我們想起了我們的新生命。新人、新歌、新盟約,全都屬於上主的國,所以新人會謳唱新歌,並且屬於新盟約。沒有人不會去愛,問題是:愛甚麼?聖詠沒有告訴我們不要去愛,而是要去選擇我們愛的對象。但是,除非我們先被選中,否則我們該如何選擇呢?除非有人先愛了我們,否則我們無法去愛。聆聽若望宗徒的話:『我們應該愛,因為天主先愛了我們。人類對上主的愛之泉源,只能在上主首先愛了他的事實中找到。他給了自己給我們,作為我們愛的對象,他也給了我們愛的泉源。』」聖詠是我們向主呈奉的新歌,即使它們是數千年前所寫的,也總是新的。在談到《聖詠》第73篇時,他在「何謂聖詠」這課題上,給了我們一個很有意思的定義,也是個非常有影響力的定義:「聖詠是伴以歌唱來讚美上主:聖詠是包含讚美上主的歌曲。如果有讚美,卻不是讚美天主,它就不是聖詠:如果有讚美,是對天主的讚美,而不是詠唱出來,它就不是聖詠。那麼,如果要成為聖詠,它就必須具備這三樣東西:讚美、對天主的讚美和歌唱。」

在對《聖詠》第120篇的評論開首,聖奧斯定說:「我們剛剛聽到聖詠的詠唱,並用我們的聲音回應了,它簡短且非常有益。」這參考資料對我們來說非常重要,因為它見證了早期教會已經以答唱方式詠唱聖詠。當然,在這裡的聖詠研究中,我們稍後將看到更多這樣的信息,但有必要意識到,這是一種表演聖詠的方式,也是我們祖先在朝拜生活中所分享的。 【註】此段中譯文採用吳應楓譯本。見聖奧斯定著、吳應楓譯,《懺悔錄》(台北:光啟文化事業,1963年初版),頁245-247。

Follow

Follow