文:李愛德神父, SCJ

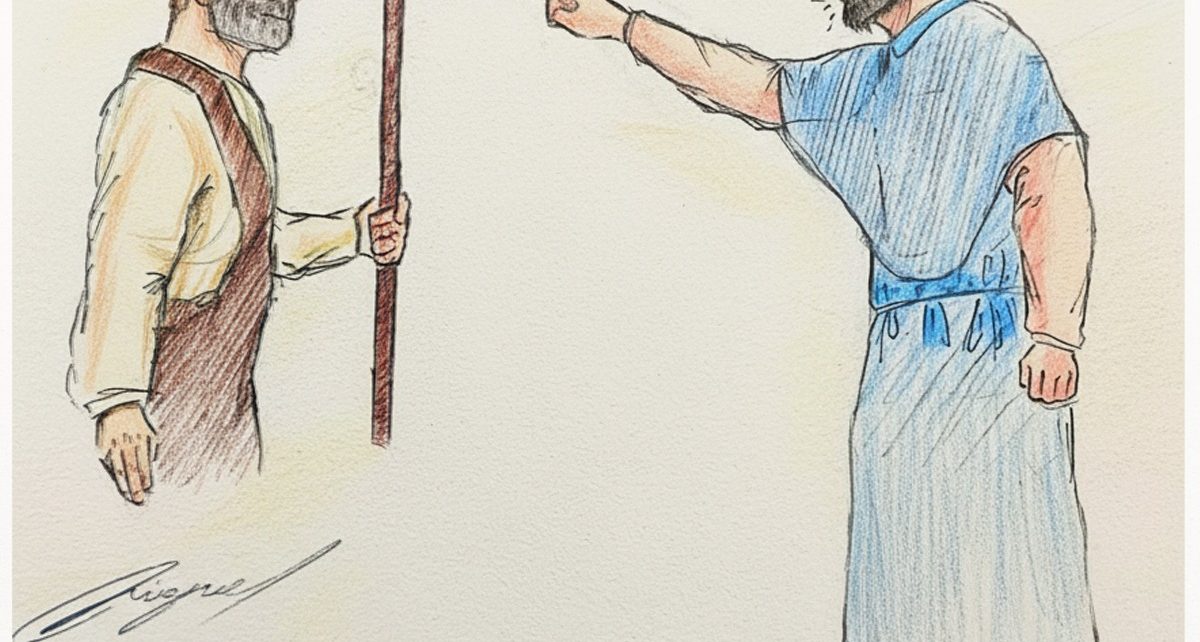

1. 貝特耳的對峙

在《亞毛斯》7:10–17中,我們目睹了先知亞毛斯與貝特耳的司祭阿瑪責雅之間的激烈衝突。阿瑪責雅以王室官員的身份,向以色列王雅洛貝罕二世指控亞毛斯圖謀叛亂:

「亞毛斯在以色列家中圖謀背叛你,國家不能再容受他的一切言論。」(亞 7:10)

阿瑪責雅的反應揭示了先知真理與體制權力之間的張力。亞毛斯——一位來自猶大的牧羊人——被視為北國政治與宗教體制的威脅。這一事件闡明了一個聖經的核心原則:先知的使命超越君王與司祭的權威,為天主的公義和慈悲而發言。

2. 先知:蒙天主召叫,非憑地位

與君王和司祭(通常出身精英家族並通過人間體制任命)不同,先知蒙天主直接召叫,且多來自卑微或意想不到的背景:

- 亞毛斯原在放羊和修剪野無花果樹(亞 7:14–15)。

- 厄里叟正在耕田(列上 19:19)。

- 依撒意亞在聖殿中蒙召(依 6:1–8)。

- 厄則克耳在巴比倫流亡時蒙召(則 1:1–3)。

- 耶肋米亞尚在母胎時已被揀選,年少時蒙召(耶 1:4–10)。

天主按祂的旨意召叫祂所選的人,無論其背景如何。先知並非自薦,而是被天主「攫取」,並融入祂的世界觀——即祂盟約的愛、藉苦難而淨化的公義,以及對忠信餘民的寬恕與復興之渴望。

3. 亞毛斯的派遣與訊息

亞毛斯被派遣去譴責撒瑪黎雅「君王—司祭—商人」聯盟的腐敗。這些權貴以奢華的儀式掩蓋他們的不公義,自以為事奉上主,卻壓迫窮人、施行暴力。亞毛斯揭露這種虛偽:

「我原不是先知,也不是先知的弟子,只是一個放羊兼修剪野無花果的人。但是,上主正在我趕羊時提了我來。上主對我說:『你去向我的百姓以色列講預言罷!』」(亞 7:14–15)

面對威脅,亞毛斯毫不退縮。他勇敢地宣告自己的派遣是出於天主的旨意,而非個人意圖。他警告北國的領袖正將人民引向毀滅——他們終將在亞述帝國的鐵蹄下流亡。

亞毛斯也挑戰北國的虛假聖所。「上主的榮耀」(שְׁכִינָה 音譯:舍基納)只居於耶路撒冷的聖殿,而非貝特耳或撒瑪黎雅——這些地方因偶像朝拜而喪失其神聖性。天主的臨在不能被腐敗的體制操縱或局限。

亞毛斯的預言應驗了。阿瑪責雅與雅洛貝罕皆未聽從警告。北國最終於主前722年亡於亞述,人民被擄而永不歸返,成為所謂的「以色列失落的支派」。先知的聲音雖遭拒絕,卻真實無誤。

「為此,上主這樣說:『你的妻子必在城中賣淫,你的子女必喪身刀下……以色列必被擄去充軍,遠離本土。』」(亞 7:17)

4. 耶穌與先知傳統

耶穌完全堅持了希伯來先知的傳統。如同亞毛斯、依撒意亞、耶肋米亞等先知們,祂被派遣來宣揚天主的公義、慈悲與悔改的召喚——尤其是對那些沉溺於宗教與社會特權的權貴。

耶穌在傳教中多次為先知們辯護,並哀嘆他們所受的迫害:

「禍哉,你們!你們修建先知的墳墓,而你們的祖先卻殺害了他們。」(路 11:47)

祂揭露宗教領袖們的虛偽——他們在先知們死後向其致敬,生前卻拒絕其訊息。這批判呼應了亞毛斯對司祭與王權精英的譴責:他們為維護自身的安逸和利益而扼殺天主的聲音。

耶穌親身經歷了這種拒絕。當祂回到家鄉納匝肋時,同鄉因祂的教導而驚訝,卻不肯接納祂:

「這人不是那木匠的兒子?」……他們就對祂起了反感。耶穌卻對他們說:「先知除了在自己的本鄉本家外,沒有不受尊敬的。」(瑪 13:55–57)

這個時刻揭示了一個深刻的真理:真正先知的標記,是遭遇那些不願離開舒適圈、面對罪惡並皈依者的抵抗與敵意。先知們擾亂現狀,宣講令人不安的真理,呼籲公義、慈悲與徹底的改變。

耶穌不僅秉承先知傳統,所有先知都指向祂為默西亞。祂不只是先知,更是降生成人的聖言、天主的獨生子。然而,祂的道路卻以苦難、拒絕與十字架為標記。如同亞毛斯,祂被指控、反對,最終被本該守護天主盟約的體制定罪。

但正如亞毛斯的預言雖遭拒絕仍得應驗,耶穌的使命也藉復活而取得勝利。祂的被棄成了救恩的基石:

「匠人棄而不用的石頭,反而成了屋角的基石。」(詠 118:22;參瑪 21:42)

以聖言祈禱

先知的聲音可能令人不安,但我們必須在任何時刻和境況中保持開放,接受挑戰——以免陷入制度化、僵硬化、過度儀式化的模式,遮蔽了天主對我們活生生的召叫。

跟隨基督意味著活在邊緣,擁抱那定義福音的悖論。正如聖保祿有力地表達:

「我幾時軟弱,正是我有能力的時候。」(格後 12:10)

「我賴加強我力量的那位,能應付一切。」(斐 4:13)

一些祈禱的建議:

- 閱讀並默想這段經文:《亞毛斯》7:10–17

- 回顧個人歷史:回想你曾感受到天主召叫的時刻。

- 當時的處境如何?

- 這召叫有何獨特的標記?

- 辨別在你生命中仍然存在着自相矛盾的狀況:

- 哪些地方需要亞毛斯的先知之聲來挑戰?

- 天主正邀請你在何處皈依、鼓起勇氣、獲得更新?

讓天主的聖言擾動你的安逸、喚醒你的良心,並引領你更深地與祂的旨意共融。先知之言不是為定罪,而是為照亮真理與轉化的道路。

Follow

Follow