文:梁展熙

在上一期,我們看到,在若瑟終於在異鄉出人頭地時,他決定要忘記過去,忘記自己過去的身份。於是,他「給長子起名叫默納協,說:『天主使我忘盡了我的一切困苦和我父的全家』。給次子起名叫厄弗辣因,說:『天主使我在我受苦的地方有了子息』」(創41:51–52;《思高》譯)。很明顯,從他替兒子所起的名字來看,一方面,他要從此忘記自己的過去和父親一家;另一方面,他也對現在在異鄉的新生活有所希望。簡言之,就是要徹底忘記年少時所經歷過的一切,全心迎接將來的心情。

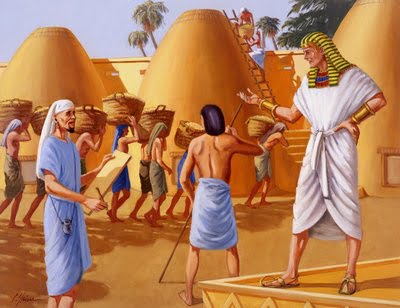

現在,若瑟既成了埃及第二把交椅,他也就要著手執行他向法郎所提的建議:「若瑟聚斂了埃及國七個豐年內所有的糧食,積蓄在城內;每城城郊田間所出的糧食,也都儲藏在本城內」(創41:48)。人們常說,問題藏在細節中。我想大家細看一看,這一節到底有沒有甚麼問題?

問題有兩點。第一點——旁述在這一節中所描寫的若瑟計劃的執行,在具體安排上與他在法郎面前所說的一部分不盡相同:「陛下應設法在地方上派定督辦,在七個豐年內,徵收埃及國所出產的五分之一」(34節)。當然,有趣的是,若瑟在同一段進言(34–35節)中對法郎所講的有些矛盾:「使他們將未來豐年內的一切食糧,聚斂起來,將五穀都儲藏在陛下手下,貯在城內備作食糧,妥為保管」(35節)。簡言之,差別在於,究竟若瑟是計劃要徵收農民五分之一的收穫,還是要徵收他們全部的收獲呢?

我在這裏特別提到這一點,是想指出學界在《五書》文字中發現,在現時我們手上持有的《聖經》中看似完整的一個故事,其實很可能是古人把相關的傳統片段堆砌出來的結果。他們也許是編輯的技術不如今天成熟,又或者是立意要把他們所能蒐集到的傳統片段——儘管其內容並不完全呼應——都悉數保留。總而言之,《聖經》文字本身所蘊含的故事,不比聖經故事本身簡單。至於內裏的仔細分析,因篇幅所限,我們有機會再詳細解釋。

第二點——根據48節,若瑟要求把「每城城郊田間所出的糧食,也都儲藏在本城內」七年之久。我們可以憑常理推論,這肯定是誇大了。理由很簡單,假若若瑟把這七年間的所有收成都全數徵收,那麼,這七年期間,農民——以至所有普羅百姓——吃甚麼?所以,很明顯,旁述這裏用的是誇張的手法,一來,這樣就可以把事情的發展以高度簡化的方式描寫——畢竟,如果只收五分之一的話,後面埃及在荒年時怎麼還有餘糧賣給非埃及人的說法,就會令人費解;二來,以這種誇張的手法來描寫,使讀者有一種敘事中所有人都同心合力來做一件事——無論在作者眼中是好事還是壞事——來堆疊畫面——以至讀者心中——的情緒,在《舊約》——甚至《新約》——中都是常見的寫作手法。

特別提出這兩點,是希望各位讀者明白,在閱讀《聖經》時,切忌單憑字面上所寫的文字直接作結論,甚至搬字過紙式的『應用』《聖經》文字,背誦「金句」時不可忽視句子本身的上下文甚至歷史和文化語境。否則,就會錯漏百出,適得其反。

Follow

Follow