文:文祖賢神父 jmom.honlam.org

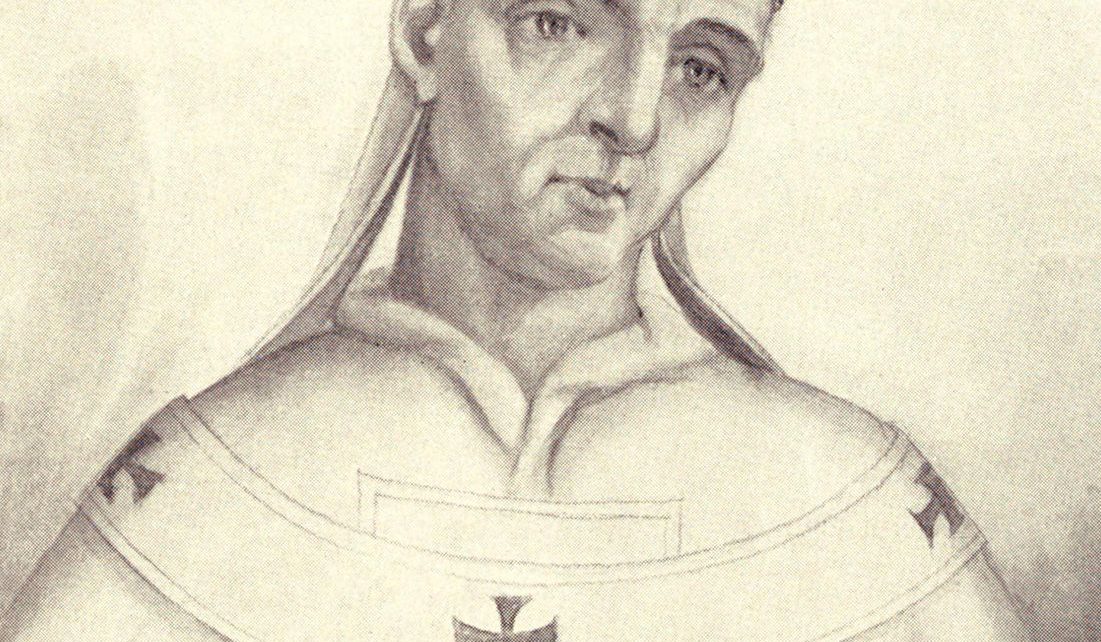

亞納大削二世(Anastasius II)

(公元496年11月24日 – 498年11月19日)

第50任基督在世的代表,「是一位備受誤解的教宗。據《歷代教宗》所記載,他被同時代的人誤解,中世紀的歷史學家譴責詆毀他,甚至哲學家但丁(Dante)在作品上也置他於地獄中。然而,現代的歷史研究已為這位教宗正名,洗刷他的污名。」(Brusher & Borden《歷代教宗》第100頁)

這場「誤解」源於他希望東方教會在「阿卡修斯分裂」(Acacian schism)後,恢復教會的合一。「阿卡修斯分裂」由君士坦丁堡牧首阿卡修斯(Acacius)所引發,東羅馬皇帝芝諾(Zeno)推波助瀾。教宗亞納大削二世和解的姿態,令部分人誤以為他對分裂者的態度軟弱。事實上,他並沒有接受《合一詔書》(Henotikon),而是延續並遵循前任教宗斐利三世(Felix III)和教宗辛普利修(Simplicius)的立場。然而,部分羅馬神職人員和平信徒指控他為異端。其中一些人不滿他重新接納得撒洛尼主教安德肋(Andrew of Thessalonica)重返教會共融,但許多人不知道安德肋已悔改並公開否定阿卡修斯。或許正因如此,教宗亞納大削二世沒有被封為聖人的原因。在天主教會最初500年的歷史中,他與教宗立柏(又譯利伯略,Liberius,352-366年)是僅有的兩位未被封為聖人的教宗。不過,東正教會則尊奉教宗立柏為聖人。

公元498年,教宗亞大納削二世突然逝世,亦未能實現他期望的教會合一。他的反對者將他的突然離世,視為天主懲罰的徵兆。然而,教宗的早逝使他免於平息羅馬內部騷亂的壓力,這場騷亂最終更導致羅馬教會內部皫分裂。

在此期間,高盧(Gaul)地區發生了一件具有重大意義的歷史性事件:在亞納大削二世的任期內,法蘭克國王(king of Franks)克洛維(Clovis)受其天主教妻子克洛蒂爾達(Clotilda)的影響,由蘭斯的聖雷米吉烏斯(St. Remigius)主教施洗皈依天主教。法蘭克人的皈依,使他們有別於信奉阿卡修斯教派的日耳曼部落。此外,克洛維的皈依,也讓要方教會奠定了一位獨立的君主——法蘭克國王,而東方則仍由皇帝掌權。

聖西瑪克(St Symmachus,又譯辛瑪)

(公元498年11月22日 – 514年7月19日)

如前所述,教宗亞納大削二世試圖實現教會合一,但他的努力被部分人誤解為對一元論(Monophysites)派別態度軟弱,導致羅馬教會出現裂痕。一方面批評教宗亞納大削二世,認為他應該要更加強硬;另一方面則主張接受《合一詔書》。

批評者佔大多數神職人員,他們在拉特朗大殿(Lateran Basilica)會面,選出西瑪克(Symmachus)繼任為新任教宗,而支持並接受《合一詔書》的一方則在聖母雪地大殿(St Mary Major)會面,選出對立教宗老楞佐(Lawrence),由此引發了「老楞佐分裂」(Laurentian schism)。這最終使當時的教會面臨雙重分裂:一是東方教會的分裂,另一是西方教會內部的分裂。

雙方均派遣使者前往意大利的東哥德國王(Ostrogoth king)狄奧多里克(Theodoric)呈遞請願並尋求支持。狄奧多里克因西瑪克較早當選且獲多數的支持,因而承認他為合法教宗。對立教宗老楞佐亦接受這個裁決,放棄爭奪教宗之位。

然而,在公元501年,支持《合一詔書》的一方,再度向狄奧多里克控告教宗西瑪克,犯下「種種罪行,包括從錯誤計算復活節日期,到一些不道德䈩為等」(Brusher & Borden《歷代教宗》第102頁)。狄奧多里克召集了一場會議,但最終大會宣稱無權審判教宗。起初,狄奧多里克不接受這個結論,於是與《合一詔書》的支持者重新推舉老楞佐為教宗,聖西瑪克逐漸贏得了老楞佐支持者的心,並譴責東方安納斯塔修斯皇帝(Emperor Anastasius)支持一元論異端。最終,狄奧多里克改變立場,撤回對老楞佐的支持,從而結束了分裂。

儘管面臨分裂,教宗西瑪克仍致力推動慈善與建設的工程。他為神職人員提供物質上的援助,同時指定他們特定的牧靈職務。他興建了三個貧民收容所,向非洲受迫害的天主教徒發送救濟金,並贖回所有奴隸,使他們重獲自由。此外,他還因首次興建了梵蒂岡宮殿而聞名。(參閱Caporilli《羅馬教宗》;Brusher & Borden《歷代教宗》第102頁)

Follow

Follow