文、譯:李愛德神父

耶穌聖心司鐸會

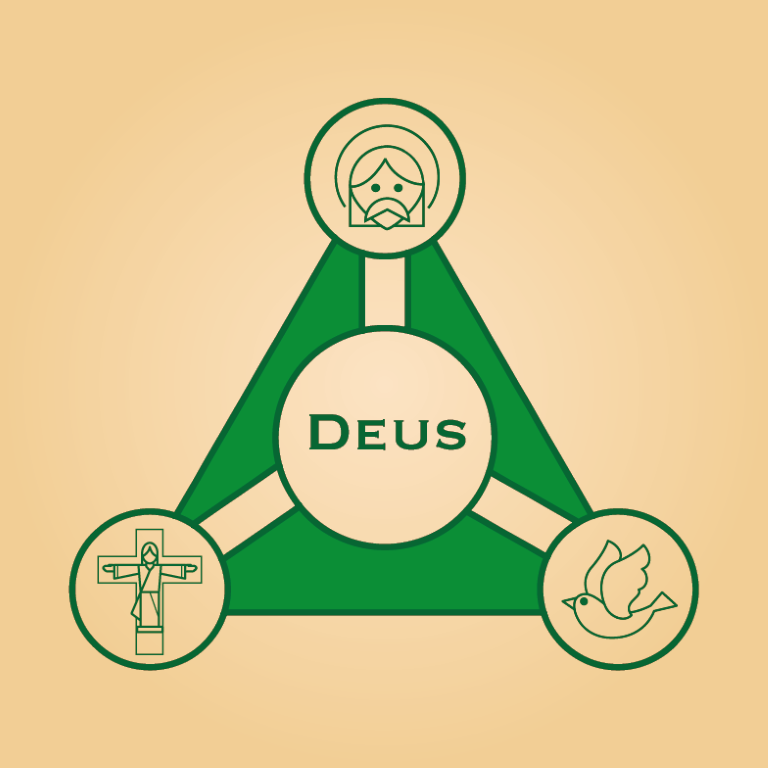

整個舊約——它的教義、人物和預言——在耶穌基督的位格、生活、傳教、受難和復活中得到了圓滿和成就。祂是天主之子,由聖神的能力在聖母瑪利亞的胎中受孕降生。

凱旋進入:謙卑的君王

聖枝主日是一個莊嚴的時刻,讓我們見證主的苦難,祂為我們的緣故忍受痛苦,並讓自己被天主無限的、非凡的愛所觸動。在彌撒開始時,我們重現耶鮮以謙卑君王的身份騎着驢子進入耶路撒冷,正如匝加利亞先知所預言的:

「熙雍女子,你應盡量喜樂!耶路撒冷女子,你應該歡呼!看,你的君王到你這裡來,他是正義的,勝利的,謙遜的,騎在驢上,騎在驢駒上。」(匝9:9-10)

耶穌——天主的受苦僕人

在《依撒意亞先知書》中,四首「受苦僕人之歌」所描繪的神秘人物,至今仍是許多猶太人難以理解的謎題。然而,當我們閱讀和默想主的苦難時,會發現耶穌完美地體現了這位受苦的僕人。聖保祿在他的聖詠中這樣描述:「卻使自己空虛,取了奴僕的形體。」(斐理伯書2:7)

耶穌不僅僅成為一個人——祂成為一名僕人:「就如人子來不是受服事,而是服事人,並交出自己的生命,為大眾作贖價。」(瑪竇福音20:28)

扎根人心的天國

儘管耶穌洞察羅馬政權的腐敗與暴虐,祂卻從未煽動反抗,也未曾進行政治批判。祂的使命遠超世俗權力——祂致力於在人的心中建立天主的國度,先在門徒間,再在教會内。教會因祂的犧牲、復活和聖神的降臨而誕生,並被托付與和好之職,使人與天主修和,在世界宣揚救贖之愛(格林多後書5:11-2)。

言語的力量

「上主賜給了我受教者的口舌。」(依撒意亞書50:4)

耶穌的智慧是透過沉默、祈禱、默想、自律和克己培養出來的:「誰保護自己的口舌,誰就避免災難。」(箴言 21:23)

「你們該快快地聽,從容地說,緩緩地動怒。」(雅各伯書1:19)

這一過程使祂能夠說出安慰人心的話:「你們所有勞苦和負重擔的人,來到我跟前,我要使你們安息。」(瑪竇福音11:28)

耶穌不僅傳講天主的話——祂本身就是聖言。

僕人的順服

「上主每天清晨開啟我的耳,使我能傾聽;我没有反叛,也没有退縮。」(依撒意亞書50:5)

僕人能傳講天主的話,因為祂首先學會了傾聽。在希伯來文、希臘文和拉丁文中,服從這一德行源自專注聆聽。英語中的「obedience」(服從)來自拉丁文「obaudire」,意指「專心聆聽並作出回應」。

聖保祿强調,基督順從天父至死,而且死于十字架上:「他甘心降卑,服從至死,且死在十字架上。」(斐理伯書2:8)

十字架刑罰是羅馬人給予叛逆者最痛苦、最羞辱的懲罰。然而,那些有權判耶穌死罪的羅馬人——比拉多——以及執行這一判决的百夫長——都承認祂是無罪的。

犧牲之愛

「我將我的背交給打擊我的人。」(依撒意亞書50:6)

耶穌教導我們,若有人打我們一邊臉,便該轉另一邊給他。然而,祂遠遠超越了這一教導,甘願接受不公正的審判,為我們背負苦難:「他受虐待而忍受苦痛,總不開口;他像被帶往屠宰的羔羊,又像在剪毛者前緘默的母羊,總不開口。」(依撒意亞書53:7)

門徒的召叫

聖枝主日的禮儀邀請我們走進基督的苦難,不是作為旁觀者,而是作為旅途中的同行者。它呼喚我們去感同身受祂的痛苦,與祂一起背負十字架,並勇敢接受門徒的挑戰,即使前路充滿犧牲。

跟隨基督就是接受福音的悖論:「誰願意保全自己的性命,必要喪失性命;誰為了我而喪失自己的性命,必要獲得生命。」(瑪竇福音16:25)

這個真理挑戰世俗價值。在一個追求安逸、成功和自我保護的世界,耶穌提出了一條不同的道路——捨己、愛與奉獻。祂的道路並不通向塵世榮耀,而是帶領我們進入更深的轉化:舊我死亡,新生命在祂的復活和聖神的恩賜中誕生。

願我們勇敢地跟隨祂,不僅在歡樂中,也在苦難的幽谷裡,深信十字架將引領我們進入祂所應許的豐盛生命。

Follow

Follow