文:文祖賢神父

jmom.honlam.org

譯:姚子汶

現在,我們開始論及次宗徒時代(Sub-apostolic age),即公元第二世紀。在這個時代,我們發現了希臘的護教士,其中最先出現的,便是夸德拉圖斯(Quadratus)、亞里斯提德(Aristides of Athens)及比爾拿的亞里士圖(Aristo of Pella)。(參閱Quasten, I, pp 190-195)

夸德拉圖斯是最古老的基督宗教護教士,但我們對他的了解則來自歐瑟伯(Eusebius of Caesaria),他在第四世紀撰寫了《教會史》(Ecclesiastical History,303前,因此享有「教會史之父」的稱號)。

與夸德拉圖斯一樣,來自雅典的哲學者亞里斯提德,曾向皇帝哈德良(Hadrian,117-138)撰寫一封護教書《申辯書》(Apologia)。在上一期的專欄中,我們已看到護教士其中關注的問題,就是要表明基督宗教並不是與國家、皇權對立。

另一方面,比爾拿的亞里士圖則對猶太人發表一封有關信德的辯護書。有關他已知的第一部作品,是針對猶太教的護教書,但我們只是透過歐瑟伯才了解到這部作品。

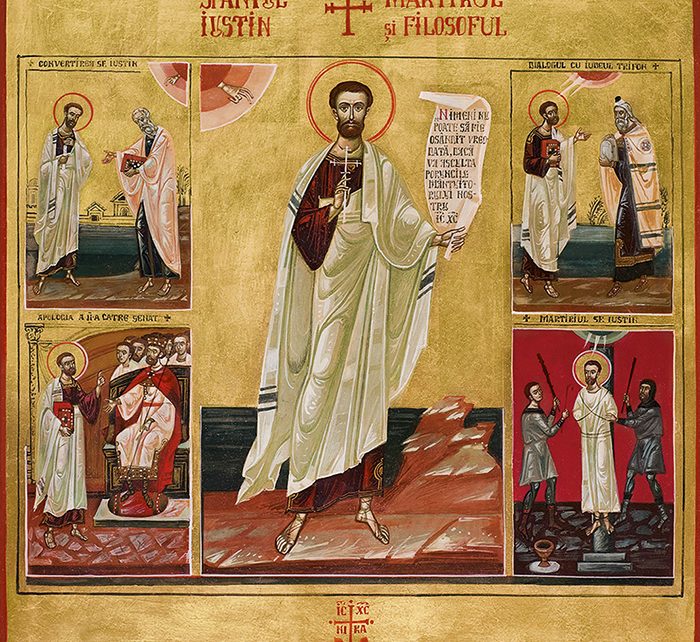

然後便是殉道者猶思定,他是第二世紀最重要的護教士。他生於公元100年左右的異教徒家徒,但有一個十分突出的特點:對真理的渴求。正如教宗本篤十六世形容,聖猶思定「花了很多的時候尋求真理,輾轉於希臘哲學傳教的各個學派。」(2007年3月21日,週三公開接見活動)猶思定「是首位試圖在基督宗教和異教哲學之間架起一座橋樑的教會作家。」(Quasten, I, p 198)

猶思定使用希臘哲學家所創的字詞「Logos」(意即「聖言」、「理性」或「計劃」)去築起信德與理性之間的橋樑。在他仍留存至今的作品中——兩份《申辯書》及《與猶太人的對話》——「猶思定打算說明天主的創世和救贖工程,也就是在耶穌基督內滿全,而耶穌也就是『Logos』,即永恆的聖言、永恆的理智,創造性的理智。」(教宗本篤十六世,2007年3月21日週三公開接見活動)

本篤教宗在該接見活動中接着解釋:「每個人都是在『Logos』中的理性存有,並各自背起一粒『種子』,並能感受到真理的曙光。因此,在古代法律中以先知向希伯來人顯示自己的『Logos』,也在希臘哲學中以『真理的種子』顯現自己。」因此,猶思定說,這些真理的種子屬於基督宗教。(參閱第二部護教作品,13:4)

當猶思定「面對不信者並捍衛信德時,他強調信德對理性的吸引力。他努力指出教會教義與希臘思想家與討人之間的相似之處,以證明基督宗教是唯一安全且有得益的哲學。」(Quasten,I,第207頁)

猶思定認為,《舊約》和希臘哲學是基督內交匯的兩條道路。《舊約》是在《新約》中成為現實的某種象徵。另一方面,希臘哲學通向基督,就像一個讓我們瞥見整體的一部分般。

異教者信奉非理性的神話,而基督宗教則是一種包含理性的信仰。沒有理性,異教便「淪為儀式,慣例和風俗的人為收藏品。」(教宗本篤十六世,2007年3月21日週三公開接見活動)

這提醒我們基督徒,必須用理性來探索和深化我們的信仰。我們的信仰是「fides quaerens intellectum:信仰尋求理解」(聖安色莫/聖安瑟莫/St Anselm of Canterbury)。若一名天主教徒不從理性上形成自己的信仰,他的宗教便會淪為毫無意義的「儀式、慣例和習俗」。這是對我們所有人的挑戰,尤其是對那些家長,他們需要在信德內、以「Logos」(聖言)去教導和撫養他們的子女。我們需要「時常準備答覆,且要以溫和、以敬畏之心答覆」其他人詢問我們心中所懷希望的理由。(伯前3:15)

聖猶思定約在165年,在「羅馬皇帝馬爾谷.蓬貝(Marcus Aurelius)的統治下遭斬首。此哲學皇帝正是猶思定其中一部護教作品的致函者。」(教宗本篤十六世,2007年3月21日週三公開接見活動)

Follow

Follow