文:Joshua Un

這次討論的焦點從朝聖的本身轉移到朝聖者身上。因為當人認識事物時,事物亦在呈現給人。所以,人需要具備某些條件,才能認識事物的不同面向。我認為「閒暇」是人能認識朝聖的一個基本的要素。

甚麼是閒暇?它不代表遊手好閒,望天打卦。閒暇更不等於懶和不作為。最原先用「閒暇」這個字的是希臘人,有趣的是,這個字是「學校」(School)的字源。對比起每日需要辛勤工作的人,能夠學習,思考,追求知識的人,在兩千多年前的希臘,必然是社會名流。他們不需考慮經濟的壓力,因為有工人給他們挖銀礦。有一部分人確實是把時間花在享樂,過着花天酒地的生活。但也有些人是花時間去思考問題,傳授知識。其中表現在他們的語言中。希臘語言之所以複雜,其中的一個原因可能是那些學者們有很多閒暇的時間,能夠嘗試將事物描述得更細微,讓描述情感的字眼更加豐富,甚至追問宇宙的起源,人的存在等問題。這些思考,他們都用語言來表達出來。比起其他民族的語言,因為缺乏閒暇的時間,即缺乏學習的時間,人思考問題的細緻度尚未達至那種細膩的境界。它們沒有動詞的複雜變化,沒有定語的用法,更沒有「存有」這個概念的存在。人活在永不停止的工作當中,自由的時間只顧享樂和休息。沒有時間去接受事物的呈現。「閒暇」是讓人接受事物,讓事物呈現給你的一個內在要素。人若不懂靜下來,省察自我,細看世界,難以變得閒暇。或者用內地的一個術語:「躺平」。

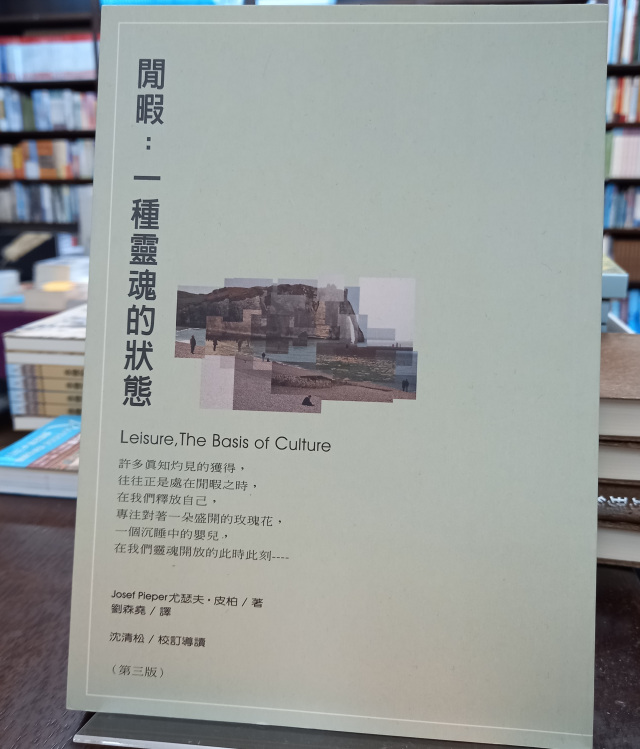

德國哲學家若瑟夫·皮柏(Josef Pieper)更直接形容,「閒暇是一種靈魂的狀態。」因為他認為,人固然可以透過研讀,認識天主的道理。但天主在每個人心裡的呈現,祂和每個人的關係是獨特的。相比於前者的方式,感受和經驗這份關係是一個被動的方法。所以閒暇的狀態是讓人能夠感受這關係的先決條件。既然朝聖是一個與主相遇的旅程,那麽透過「旅程」這個媒介,人能暫時放下原有的工作,不再亦人的工作去尋天主,而是靜候在祈禱中,等候天主的臨在。就如聖十字若望所說的,「默觀的臨在」(Contemplative presence)是要求人先進入閒暇的狀態。就聖地朝聖為例,旅途中,朝聖者參觀不少聖堂,閱讀對應的聖經,細聽導遊的講解。但令到朝聖是朝聖的不是這些!而是透過這一系列的感官知覺,象徵符號,找到那一個時刻(Kairos)。這個時刻是在確切的,是值得回味的,也是每個朝聖者期待的!因為在那裡,人找到天主!但那一刻不是人付出多大的努力因而得到的,而是天主的工作。我們連時間是甚麼都還未弄明白,那何況天主工作的「時間」呢?

閒暇不是Staycation,不是躺平。閒暇令人放下工作,閒暇令人思考,閒暇令人靜默。因此,閒暇是認識朝聖的最基本要素;朝聖亦即是一個放下自我,靜默等候天主的過程。猶太人有兩個詞語來形容朝聖,一是具體地描述前往耶路撒冷這個動作。另外一個是代表着朝聖的概念——重複地聆聽。我們尋找天主的過程確實如此,舉目向少,不斷聆聽。

Follow

Follow