澳門明愛與澳門大學澳門研究中心在2020年11月16日於何黎婉華庇道劇院,共同舉辦「無障礙環境建設實踐經驗對未來啟示」研討會。是次研討會得到澳門特區政府社會工作局的支持,共同探討無障礙建設在現今和未來的發展,尤其是面對着澳門逐漸邁向老齡社會,預期長者人數會越來越多,希望結合現今科技發展和嘉賓分享的實踐經驗,集思廣益,為澳門社會無障礙軟硬件的建設提供啟示和建言。是次研討會吸引了來自本澳、珠海、深圳、順德的180多位參加者,聚首一堂。

Year: 2020

「中華殉道聖人系列──2020本澳朝聖活動」後感(二) 朝聖行是心靈皈依的旅程 殉道者的血是教會的種子

文:一位參加者 第四站:西望洋山海崖聖母小堂及聖嘉俾厄爾會院 當日直接在主教山上集合,在聖堂內聽了講解,團友買了曲奇餅,寫好請代禱的意向,就一齊到下面露德聖母岩聽李太的介紹,大家聽着聽着,忽然李太問了一個問題,為甚麼在葡國人管理的地方不是恭奉花地瑪聖母的呢?當時很笨,不懂回答,因為大家都忽略了聖堂建造的時間,所以就是這樣,每一次參與,都有得著。其實兒時跟父親參與花地瑪聖母像出遊上主教山,感覺山上美麗又神秘,幻想聖堂內可能好像鐘樓駝俠戲內的情景,內部別有洞天,不過每次上來都是人山人海,也沒機會參觀其他地方,滿足不了好奇心!估不到今次疫情下上來朝聖也不例外,因為遇着有些人在拍結婚照,不免影響了彼此的氣氛。

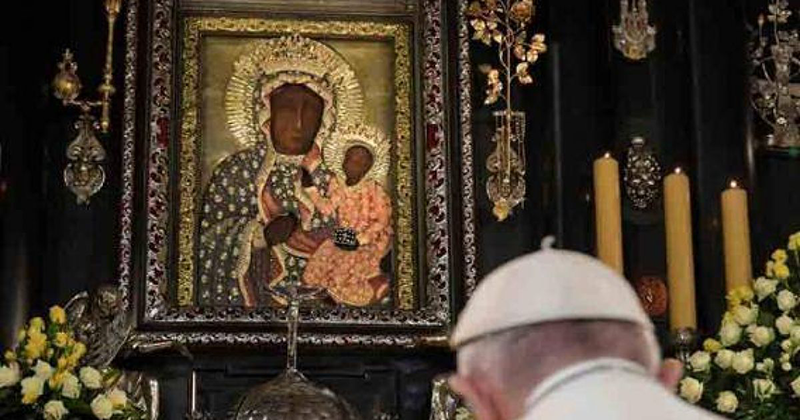

顯靈聖牌聖母像巡遊 教宗降福聖像

(梵蒂岡新聞網訊)教宗方濟各上週三(11日)在公開接見活動結束之際,降福了一尊顯靈聖牌聖母態像。適逢聖母於法國巴黎顯靈給聖女加大利納.拉布萊(Catherine Laboure)190週年,聖文生大家庭遣使會總會長馬雲力(Tomaž Mavrič)神父率領了一個人數不多的代表團,把聖母態像呈獻至教宗面前。

新聞簡訊

教宗與拜登進行電話交談 (梵蒂岡新聞網訊)教宗方濟各與拜登於上週四(12日)進行了電話交談。這次談話是在美國主教們透過主教團主席、洛杉磯總主教戈麥斯(José H. Gomez)發表的訊息後舉行的。美國主教們在訊息中祝賀拜登成為繼肯尼迪之後的第二位天主教徒總統。

《白冷的奇觀》:一部講述耶穌誕生大殿前所未有美麗的紀錄片

(梵蒂岡新聞網訊)白冷「耶穌誕生大殿」歷經七年的修復工程,將其恢復到原初的美貌。這個聖殿為無數基督徒信友是心中極其重要的豐碑,它也是藝術與信仰的交匯處。

週三公開接見:童貞瑪利亞,祈禱的女性 教宗:聖母的祈禱是靜默的

(梵蒂岡新聞網訊)教宗方濟各週三(18日)主持公開接見活動,由於疫情,這項活動在宗座大樓的圖書館以線上直播的方式舉行。教宗在當天的要理講授中以 「童貞瑪利亞,祈禱的女性」為主題,强調我們在祈禱中應秉持隨時奉命的態度,向天主的旨意敞開心門,對待自己的生命不自以為是,而是將它交在上主手裡,如同聖母那樣。

教宗三鐘經呼籲 適逢世界窮人日 心繫菲律賓災民

(梵蒂岡新聞網訊)教宗上主日(15日)第四屆世界窮人帶領信友誦念三鐘經後,講解了主日福音中有關塔冷通的比喻之後,更再次提起本屆世界窮人日的主題「向窮人伸手施惠」(參閱德7:36)的主題,要時刻念及世界上飽受戰爭和天災之苦的人。教宗提起最近幾週遭到颱風肆虐的菲律賓,並向該國人民表達由衷關懷,慰問一無所有的人和救難人員。

世界窮人日:不要忘記非洲薩赫勒地區的苦難

(梵蒂岡新聞網訊)受政治不穩定、伊斯蘭原教旨主義聖戰組織的恐怖襲擊、氣候變化而導致乾旱和新冠疫情大流行的影響,非洲薩赫勒地區似乎比其它貧困和營養不良的地區遭受的打擊更大。根據聯合國人道主義事務辦公室提供的數據,今年該地區有2400萬人需要援助,這是該地區有記錄以來的最高數字。此外,超過400萬人流離失所。

【徐光啟的靈修生活】(1) 徐光啟的背景

文:段春生神父 在明末時期,朝野動盪,危機四伏,帝國大廈搖搖欲墜之際,徐光啟這位具有強烈責任感及開放意識的士大夫,為力挽大明帝國之狂瀾,殫精竭慮,鞠躬盡瘁。他畢生致力於科學技術的研究,勤奮著述,是介紹和吸收歐洲科學技術的積極推動者,為十七世紀中西文化交流作出了重要貢獻。他所寫的《農政全書》更是家喻戶曉,使後世受益無窮。以往人們只知道徐光啟是一位傑出的政治家、科學家,卻忽略了他的另一個重要身份——一位卓越的天主教徒。縱觀他的一生,幾乎所有的重大事件都與其信仰息息相關。

【教會的分裂、改革和分立】第六十八章:社會問題 (II)

文:Vitor Teixeira譯: 余漢釗 十八世紀目睹了世俗化、反神職、激烈的反基督教運動的崛起及穩固下來,特別是從知識分子之中開始,而伸展至群眾以至整個社會。基督教會不再受哲學家及學者,甚至受社會大眾所尊重。真確或似是而非的矛盾及其壞影響都加諸教會身上。教會還被指控為社會進步及現代化的絆腳石,更被視為傳統及保守分子。必須要把教會隔離或邊緣化,把它的影響削弱或消除,起碼減至最低。一切都是以進步為前題。世俗化的年代已來臨。但是由誰來管理這新社會?誰來照顧那些被進步和現代化巨輪,以及工業社會和不公平對待所邊緣化了及遺棄的人?