文:龐保頤(Aurelio Porfiri)

在本系列先前的部分,我們已看到聖詠在教會生活中的重要性,不僅是神修上的原因,還因為聖詠文本在禮儀中的極大重要性。正如我們先前已提到過,大部分在禮儀中詠唱的經文都是來自聖詠。我們應該記住,進堂詠的對經有一段經文、領主詠的對經有一段或多段經文,以及奉獻詠有一段經文〔至少理論上來說是這樣,因為現今該經文尚未像羅馬禮特殊形式(extraordinary form of the Roman rite)一樣出現在《彌撒經書》(the Missal)中〕。因此,聖詠是羅馬禮儀的核心。

作家保祿.因伍德(Paul Inwood)是英國其中一位最著名的聖樂作曲家,他在一篇名為〈羅馬天主教禮儀的聖詠歌唱〉(Psalm Singing in Roman Catholic Liturgy)的文章指出:「在梵蒂岡第二屆大公會議之前,羅馬天主教徒不是很合符《聖經》的人。今天,這一切都變了,而定期上教堂的信徒也熟悉《聖經》。引發這種轉變的兩個主因是使用白話翻譯,以及答唱詠在超過一千五百年的缺席後在彌撒中重新被採用。大公會議後的禮儀改革者採用答唱詠的目標,是將摘錄出來的簡短聖詠化為副歌的詠唱文本,借敬禮者的口唱出來,因為它一直是以詠唱形式出現,在大約五至六世紀時發展蓬勃。它之所以消失,是因為音樂家掌控了它,導致被冗長的拉丁陞階經(Latin Gradual,又稱拉丁階台經)歌曲所取代,隨着音樂變得越來越複雜,實際上排除了會眾的參與。因此,大公會議後的改革者打算再次讓會眾參與,把它作為讀經一之後整體吟詠的一部分,將該讀經與福音連結在一起。為了幫助實現這一目標,恢復答唱詠的同時,領唱者(cantor)或聖詠家(psalmist)的角色也被恢復了(這反過來又導致了歌詠團團長或領唱者在整個典禮的牧職發展,而不只局限於聖詠)。」

我認為稱大公會議前的天主教徒為「不合符《聖經》的人」並不公允。他們通過其他方式來維繫自己與《聖經》的關係。老實說,我並不認為現今大部分天主教徒只因 為能用自己的語言聆聽《聖經》,就代表他們非常了解它。這種「理性主義者的簡約論」(rationalist reductionism)認為,當你能夠知道特定句子的意思就是「理解」,這是某種典型思維方式。我可以說一些你能易於理解的話語,但它未能觸動你,因為我的言詞沒有引發你的情感。另一方面,若我用另一種語言說一些你不理解其意思的話語,但卻配上豐富情感來表達,對你產生深刻的效果,你實際上明白了它的語義。

我在澳門任教時曾與我的學生談論音樂;他們都在聽韓國(K pop)或日本(J pop)的流行歌手,但他們不懂這些語言。不過,由於音樂的呈現方式,對他們而言,比許多廣東話流行商業音樂(Cantopop)的歌手更有效力。因此說我們因為能夠理解意思而「合符《聖經》」確實是不正確的。我們將會更深入討論這一點。

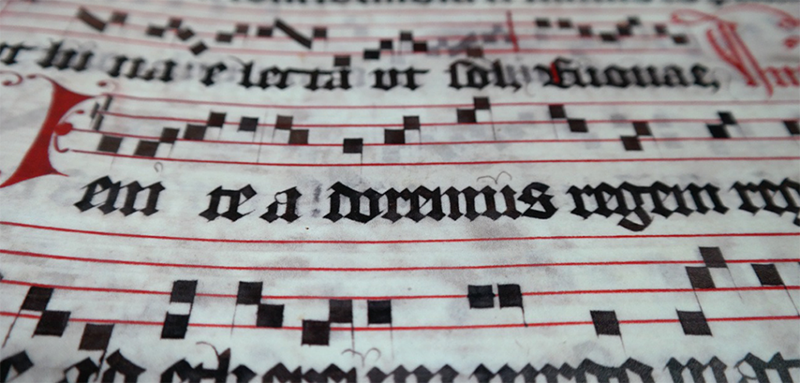

在禮儀引入答唱詠前,於1969年開始採用的新彌撒禮儀,讀經一之後就是陞階經。當然,根據梵二前的《彌撒經書》在全球各地舉行的彌撒,仍然是這樣。如果你去參加其中一台這樣的彌撒,你會發現在讀經一後,合唱團會詠唱聖歌或陞階經,而會眾只是聆聽。因為陞階經的技術難度,它不是會眾能參與的一首歌。Responsorial psalm(答唱詠)也被稱為Psalmus responsorius(拉丁文)。根據阿爾弗雷多.佩萊格里諾.埃爾內蒂(Alfredo Pellegrino Ernetti)的《額我略聖詠的歷史》(Storia del Canto gregoriano),它是非常古老的禮儀歌曲,一開始可能是由會眾和獨唱歌手交替詠唱。由會眾和聖樂團(或獨唱歌手)過度到獨唱歌手和聖樂團,是因為旋律的裝飾音變得越來越豐富,使得未經訓練的人難以參與。當然,它們是額我略聖詠曲目中最美麗的,也是最難的歌曲之一。陞階經這個名稱來自其詠唱的地方,即通往讀經台的台階(Gradus);先前已引述的埃爾內蒂神父有另一個理論,階梯不是指通往讀經台的台階,而是指讀經台本身,並採用了《羅馬禮儀規程(一)》(Ordo Romanus I)〔根據偉大的禮儀改革家、教宗額我略一世(Gregory the first)的一種彌撒禮儀手冊〕的一些段落和其他來源。馬蒂姆(A.G. Martimort)在《祈禱中的教會,第二冊》(The Church at Prayer, vol. II)將其想像為兩個緊隨的時刻:首先是在讀經台上詠唱,然後在通往讀經台的台階上詠唱。

無論這個名字的起源是甚麼,我們知道陞階經開始時頗為簡單,在後來發展成較豐富的演繹。聖奧斯定(Saint Augustine)在他的《聖詠120解說》(Exposition on Psalm 120)中,讓我們看到聖詠在其年代(四世紀)的答唱使用:「我們剛才聽到聖詠的詠唱,並以我們的聲音回應了,那是簡短且有益的。你的耳鼓不會勞累,就如你不會在工作中感到勞累。因為根據它名稱的前綴,它是登聖殿歌。階梯可以上去,也可以下來。但正如它們在這聖詠中的使用,登聖殿是上去……因此,階梯既有上去下來(創28:12)。上去的是誰?他們是向着理解神修事物前進的人。下來的是誰?儘管就人而言,他們盡可能地享受領悟靈修事物:但他們還是下來成為嬰兒,要向他們說他們能接收的話語,以致在用牛奶養育之後,他們或能變得健康強壯,足以進食精神食糧……」。

讓我們不要忘記同一個奧斯定在《懺悔錄》(Confessions)所說的話,談到禮儀音樂的作用,並提到聖詠在偉大的聖亞大納修(Saint Athanasius)主教之下的詠唱風格:「有時,我防範防得太緊,甚至有意把達味《聖詠》溫柔的曲調,一律懸為厲禁,不准再與我和教會人士的耳鼓接觸。我認為,亞歷山大主教,亞大納修的作風是適當的。他叫人家唱《聖詠》,在音符的高低上,不要有劇烈的變動。於是,他的歌唱,簡直與朗誦無異。我記得我剛回頭時,聽到聖歌,我每會涕灑滂沱。現在歌詞比曲調更能打動我的心,並且我也承認,只要聲調是純潔高尚的,歌詠實在是件有益的事情。我嘗一度徘徊在聽官的快樂,和良好的曲調中間。我雖沒有一定見解,我卻袒護聖教會歌詠的習慣:因為動聽的歌聲,可使薄弱的神情,變為濃厚。」【註】

在古時,慣常的做法是聖樂團詠唱副歌,然後獨唱歌手唱出獨唱段(在裝飾音變得非常複雜後只剩下一段),再由聖樂團重複副歌。現在,即使仍有可能,有時獨唱段後不會重複副歌。我們不要忘記,在聖樂的傳統中,陞階經的文本經常被用作新音樂作品的基礎,並且通常是由歌手或聖樂團詠唱。因此,對於會眾來說,這是聆聽的時刻,是通過音樂和歌唱之美,享受天主之美的時刻。這並非排除會眾唱歌,而是邀請他們去享受,一種並沒與他們參與重複副歌對立的享受。因此,現代答唱詠是陞階經的改進的這種想法,是沒有根據的。

【註】本段《懺悔錄》的譯文採用吳應楓譯本:聖奧斯定著,吳應楓譯:《懺悔錄》,(台北:光啟文化,1963年初版,2017年十一版),頁246。

作者不代表本報立場

Follow

Follow