文:Vitor Teixeira

譯: 余漢釗

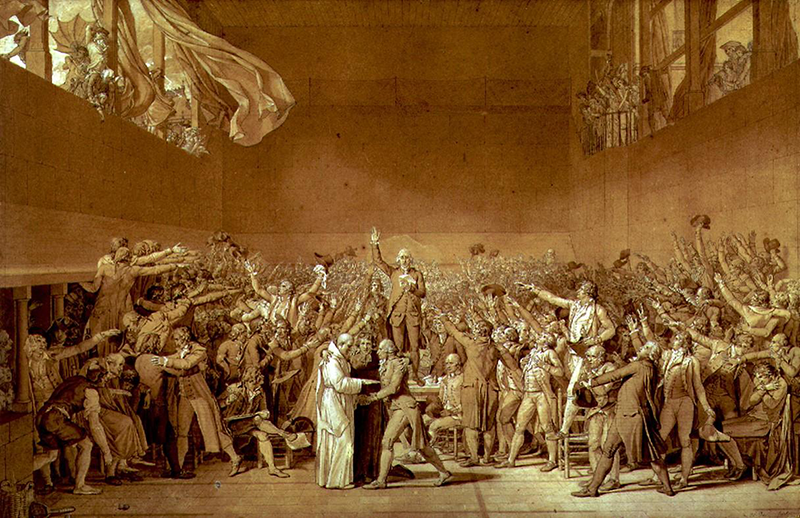

十八世紀是天主教會及基督宗教史上最豐盛的年代。從有組織性角度來說,出現了民粹的加利剛主義,從神修及哲學亦出現各種不同的思潮。這些都是啟蒙運動的產品。有組織性的運動或趨勢是專權制度的特有產品,而這種制度是啟蒙運動年代最流行的一種。故此光明派與專權制很多時是彼此融合的,但亦有時產生衝突。但從這一切之中,產生了啟蒙基督教派,是配合了自然神論及理性主義的一種教派,當然亦彼此間發生衝突。而在天主教會及其他教會中,一切都在改變了。

如果我們以哲學,或是理性或自然神角度去看啟蒙運動,我們很難在天主教會之中找到一個能協調教會與啟蒙原則的團體。對很多人來說這是完全沒有可能的事。但無可否認的是啟蒙運動所帶來的更大自由和容忍、社會及宗教生活的理性化,亦影響了天主教內的某部份人的宗教情緒。作為回應,有些人想出了要淨化教會,擺脫一切豪華與浮誇以及與權力的聯繫,還有一切追求財富及奢華的生活,因為這些都是與早期教會大相逕庭的。「生活簡單」就是那年代教會改革派的座右銘,故某些啟蒙信念很受天主教友所歡迎。

天主教內的光照派

他們認為要求改革是急不容緩的,而改革便是要與時並進及與科學溝通。這就是天主教式的啟蒙運動,他們的改革原則很多時是與加利剛或皇權派一致的。

這些天主教式的光明會各自跟隨着某一些流派的,而這些流派往往都是產自某一所大學的。這些大學大多數是擁護主教主義(Episcopalismus),亦即是加強教區主教的權力,另一方面要求下放更多權力給各教區。位於今天比利時的魯汶大學(University of Louvain)就是其中的一所大學及神學中心。其他的流派除了與各大學有關連之外,亦有與楊森派及其他改革派扯上關係的。天主教啟蒙運動改革派巨著《善良的牧者》便是在魯汶大學發行的。改革派大將尹艾斯平(Zeger van Espen, 1646-1728)更極力主張要回歸早期教會而發表一系列教會學的重要作品。

教會歷史因這基於神學正面方向而成的啟蒙式的改革得以更受重視,因為它破除了迷信、民間傳說及信念。那是更緊貼科學的論述及方法。它堅持着教會的優越感,並是一個獲啟示的宗教,且有現代的傳道方法、自然的神學及早期教會的模式。它是反自然神論的,並維護更有效及一致的靈牧工作與及一套現代化的護教學說。

然後,在簡化宗教生活及對抗浮誇的行為方面,進行了禮儀改革,並以日課經作為改革的第一步。在聖堂方面,減少了側祭台,並禁止同時進行多台彌撒、清除放於聖堂內的聖人及聖母的聖像,因為在那年代的巴洛克的藝術中,普遍存在着一種「害怕空置的空間(horror vacui)」,也即是說,一有丁點兒的地方,便把藝術作品放在那裡。按照這自然及正面神學的說法,民間的敬禮被掃除或受猛烈抨擊。同樣,朝聖團亦受到了局限,而信眾則被鼓勵參與用本土語舉行的聚會,歌曲及禮儀,以取代拉丁語。

那時候歐洲籠罩在一片理性主義的氣氛之中,楊森主義雖受到打擊及瓦解,但仍未消失及留下了一些烙印。不過基督徒的生活雖然受到這些改革、簡樸及理性的衝擊,但亦出現了一些神職人員,他們在啟蒙派教會與群眾之中劃出了一道鴻溝,讓信眾繼續留在傳統聖教會之內。這種種的一切明確表示那啟蒙派改革新浪潮仍然只是一小撮知識分子的理想,以及多數是局限於北歐之內。

大部份的主教仍然按照傳統,按良心,尊嚴地執行着職務。他們之中很多都有改革的精神,以及意識到啟蒙派教會的動向,但從未想過忘掉他們接受聖職時的初心。他們亦進行推動神職人員的培訓,使他們在牧民方面成為更積極及發揮作用。故此,很多時他們致力對成人講授教義,加強慈善工作,和反思宗教在社會上的用處及需要,因為宗教是社會的基礎及個人和集體道德的根源。主教的牧函比從前發出的更多及更頻密,且不斷地作出更新。就此我們可以看出,除了保留傳統外,主教們保持警覺及結合改革和更新教會的生活。

在這天主教的啟蒙運動中,我們可以看到司鐸們的創新角色,他們成為了社區裡社會及宗教的指導。但在此亦產生教區聖職人員與修會團體間的衝突,特別是與那些默觀和隱修的修會,因為他們被視為消極及對靈牧不作為的。當然不單是這些修會,還有那些積極進取的修會,而對他們的輕視到了法國革命更達到頂點。故當耶穌會被迫害及驅趕的時候,並沒有引起很大反應呢。

Follow

Follow